新宿区 「市ヶ谷・神楽坂」 昔からの町名をたどる散歩道

新宿区には古くからの町名が多い。住民たちの粘り強い町名保存運動の結果、江戸・明治から続いた町名が数多く残ったのだ。町名の由来や町の歴史を知れば、散歩がさらに楽しくなるはずだ。

0JR中央・総武線「市ヶ谷駅」下車

東京都千代田区五番町

改札を出て左に進む。

都営新宿線「市ヶ谷駅」/東京メトロ南北線・有楽町線「市ヶ谷駅」下車

東京都千代田区九段北四丁目

都営新宿線

市ヶ谷橋方面改札を出て出口A1へ向かう。

東京メトロ南北線・有楽町線

JR中央・総武線方向に進む。九段方面改札を出て出口A1へ向かう。

市ヶ谷橋方面改札を出て出口A1へ向かう。

東京メトロ南北線・有楽町線

JR中央・総武線方向に進む。九段方面改札を出て出口A1へ向かう。

道案内 「市ヶ谷門跡」へ

道案内 「市ヶ谷門跡」へ「市ヶ谷門跡」へ

JR中央・総武線「市ヶ谷駅」からのルート

横断歩道を渡り、右前方にある交番の裏、自転車置き場の奥に向かう。

横断歩道を渡り、右前方にある交番の裏、自転車置き場の奥に向かう。

出口前の横断歩道で道の反対側に渡る

出口前の横断歩道で道の反対側に渡る 渡り終えたら右に

渡り終えたら右に 地下鉄の出口1を通り過ぎると自転車置き場がある

地下鉄の出口1を通り過ぎると自転車置き場がある 自転車置き場の奥に説明板がある

自転車置き場の奥に説明板がある「市ヶ谷門跡」へ

都営新宿線「市ヶ谷駅」/東京メトロ南北線・有楽町線「市ヶ谷駅」からのルート

A1出入口から右に進み、出口の裏にある公園に向かう

A1出入口から右に進み、出口の裏にある公園に向かう

都営新宿線「市ヶ谷駅」の改札を出て左に進む

都営新宿線「市ヶ谷駅」の改札を出て左に進む 東京メトロ南北線・有楽町線「市ヶ谷駅」の改札を出て左に進む

東京メトロ南北線・有楽町線「市ヶ谷駅」の改札を出て左に進む エレベータでA1出入口へ

エレベータでA1出入口へ A1出入口から右に進み公園にある自転車置き場に進む

A1出入口から右に進み公園にある自転車置き場に進む1「市ヶ谷門跡」見附門の跡

東京都千代田区九段北四丁目

かつてここには赤坂門や四谷門と同じような城門がおかれていた。門は明治4(1871)年に撤去され、遺構もほとんど残っていない。公園内には「市ヶ谷御門橋台」の説明板があり、石垣に使われていた石がわずかに残されている。公園にトイレあり。

道案内 「茶ノ木稲荷神社」へ

道案内 「茶ノ木稲荷神社」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「市ヶ谷水道橋と市ヶ谷フィッシュセンター」へ

来た道を戻り、道なりに進んで市ヶ谷橋を渡る。

右隣りを見ると橋のようなものがあり、その下は釣り堀になっている。

右隣りを見ると橋のようなものがあり、その下は釣り堀になっている。

公園を出て右に進む

公園を出て右に進む 交番前を橋に向かって進む

交番前を橋に向かって進む 市ヶ谷橋を渡る

市ヶ谷橋を渡るa市ヶ谷水管橋と市ヶ谷フィッシュセンター

東京都千代田区九段北四丁目

市ヶ谷水管橋は昭和5(1930)年に架けられたもので、中に配水管が通っている。現在も新宿にある淀橋給水所からポンプで送られてくる水道水を通しているそうだ。外堀の景観に配慮して装飾のある欄干が付けられ、パイプが見えないようになっている。

水管橋の下にあるのは「市ヶ谷フィッシュセンター」という釣り堀だ。平日は11:00から、土日祝日は9:00から営業している。料金は1日¥2200~、1時間¥1200~。正月三が日休業。見学するだけであっても中に入るには料金は必要なので要注意。

水管橋の下にあるのは「市ヶ谷フィッシュセンター」という釣り堀だ。平日は11:00から、土日祝日は9:00から営業している。料金は1日¥2200~、1時間¥1200~。正月三が日休業。見学するだけであっても中に入るには料金は必要なので要注意。

「茶ノ木稲荷神社」へ

市ヶ谷橋を渡り、信号「市ヶ谷見附」で大通りを越えたら左に進む。

先の信号に「市谷八幡町」の表示がある。

信号の手前、右側に神社の石段があるので上る。

石段の途中左側に、稲荷神社があるので入る。

先の信号に「市谷八幡町」の表示がある。

信号の手前、右側に神社の石段があるので上る。

石段の途中左側に、稲荷神社があるので入る。

橋を渡り終えた先の大通りを渡る

橋を渡り終えた先の大通りを渡る 横断歩道を渡り終えたら左に進む

横断歩道を渡り終えたら左に進む 次の信号の少し手前に神社の入り口がある

次の信号の少し手前に神社の入り口がある 信号機の表示に「市谷八幡町」の町名表示

信号機の表示に「市谷八幡町」の町名表示2「茶ノ木稲荷神社」ここは市谷八幡町(いちがやはちまんちょう)

東京都新宿区市谷八幡町

市谷八幡町は江戸時代から存続する町名であり、亀岡八幡宮が由来である。

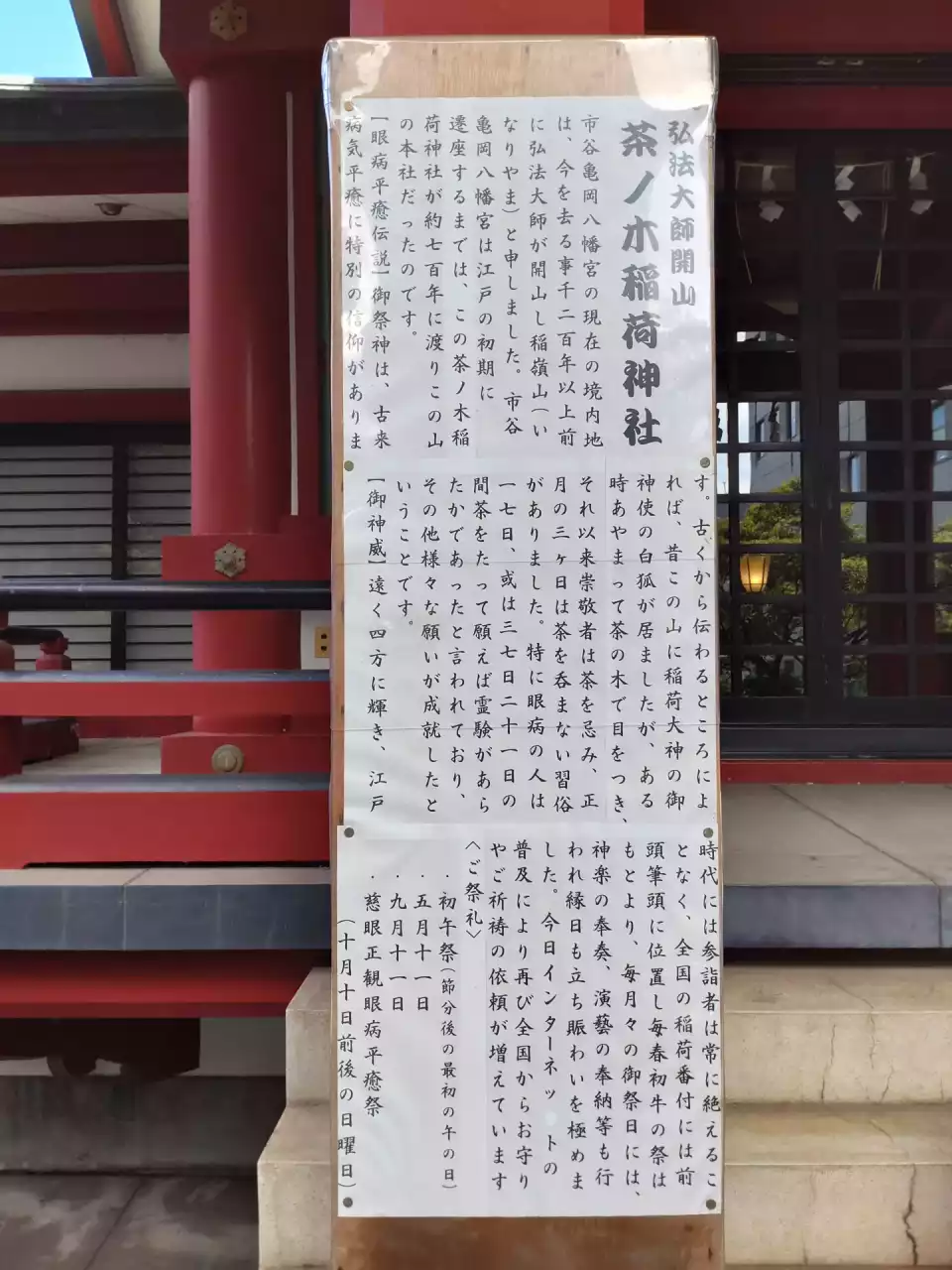

八幡宮は石段の一番上にあるが、じつはこの稲荷の方が古くからここにあった。後から来た八幡宮の方が有名になってしまったのだ。ここに稲荷神社が建てられたのは平安時代と伝わる。この稲荷には神の使いである白狐が住んでいたそうだ。その白狐がお茶の木の枝で目を突いて怪我をしたためお茶を忌む風習が生じ、お茶を断ってお参りすると眼病が治るという評判が広まった。ご利益を求めて多くの人が参拝し、茶ノ木稲荷と呼ばれるようになったという。

八幡宮は石段の一番上にあるが、じつはこの稲荷の方が古くからここにあった。後から来た八幡宮の方が有名になってしまったのだ。ここに稲荷神社が建てられたのは平安時代と伝わる。この稲荷には神の使いである白狐が住んでいたそうだ。その白狐がお茶の木の枝で目を突いて怪我をしたためお茶を忌む風習が生じ、お茶を断ってお参りすると眼病が治るという評判が広まった。ご利益を求めて多くの人が参拝し、茶ノ木稲荷と呼ばれるようになったという。

道案内 「亀岡八幡宮」へ

道案内 「亀岡八幡宮」へ「亀岡八幡宮」へ

石段をさらに上がる。

一番上に八幡社が建っている。

一番上に八幡社が建っている。

茶ノ木稲荷神社を出る

茶ノ木稲荷神社を出る 更に階段を上がる

更に階段を上がる3「市谷亀岡(かめがおか)八幡宮」もちろんここも市谷八幡町

東京都新宿区市谷八幡町

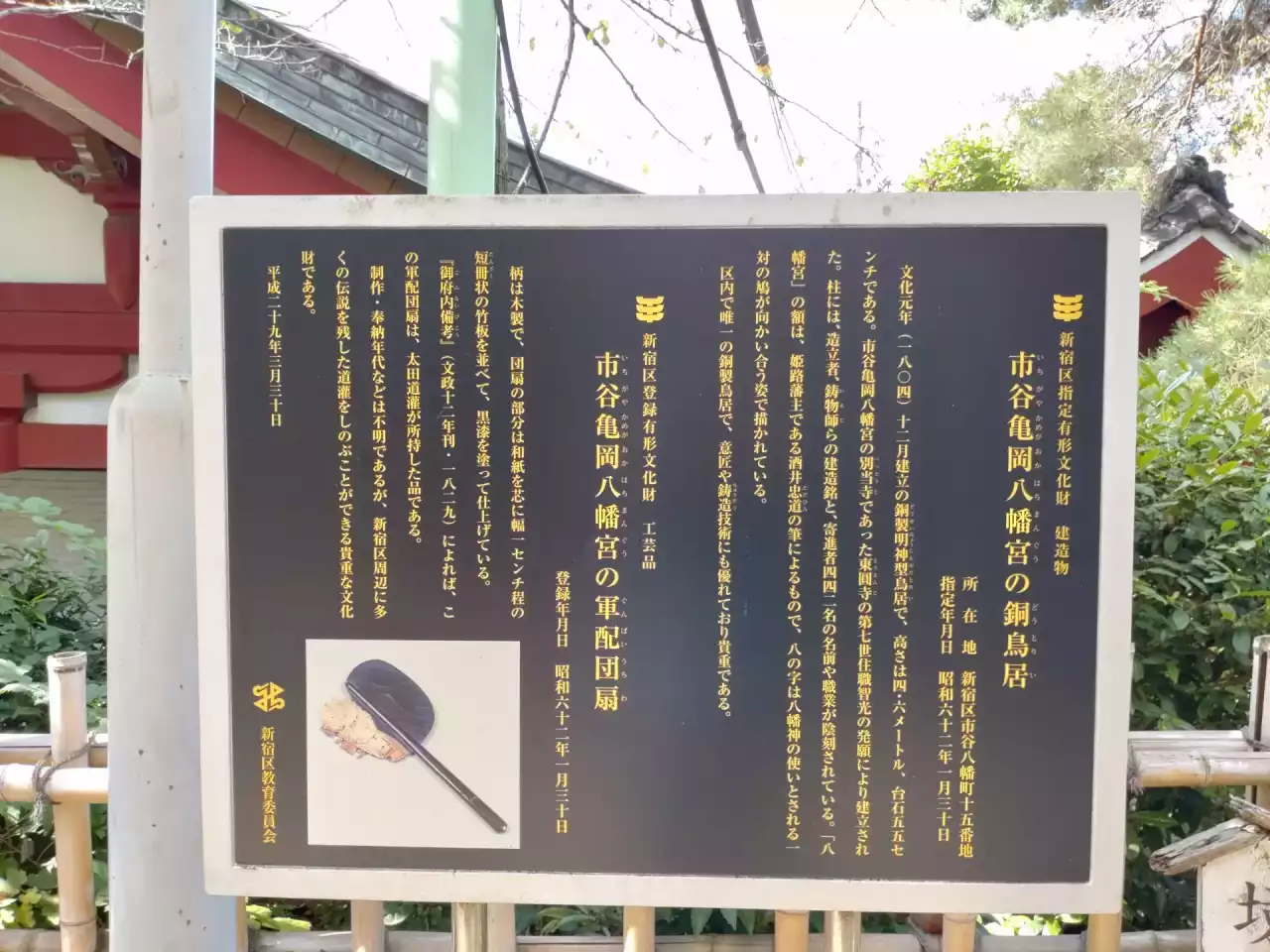

太田道灌が文明11(1479)年に鎌倉の鶴岡八幡宮の分霊を勧請して創建したと伝わる。縁起の良い「鶴と亀」にあやかり亀岡八幡と命名したといわれている。初めはここではなくて市ヶ谷門付近に建てられたが、寛永13(1636)年の外堀工事後に現在地に移された。

道案内 「左内坂」へ

道案内 「左内坂」へ「市谷亀岡八幡宮裏」へ

本殿の右側通路を奥に進む。

通路の突き当りを右折して進む。

次の突き当りを右折し小階段を下りる。

通路の突き当りを右折して進む。

次の突き当りを右折し小階段を下りる。

本殿の右側の通路に入る

本殿の右側の通路に入る 本殿脇の通路に入り進む

本殿脇の通路に入り進む 右に曲がり更に進む進む

右に曲がり更に進む進む 奥まで進むと右側に階段がある

奥まで進むと右側に階段がある「左内坂」へ

階段を下りて左折して進む。

突き当りを左折、坂道を上がる。

右側の電柱に「市谷左内町」の表示がある。

突き当りを左折、坂道を上がる。

右側の電柱に「市谷左内町」の表示がある。

階段を下りたら左に

階段を下りたら左に 突き当たりの坂道が左内坂

突き当たりの坂道が左内坂 市谷左内町の表示

市谷左内町の表示4「左内(さない)坂」ここは市谷左内町(いちがやさないちょう)

東京都新宿区市谷左内町

市谷左内町は江戸時代に市谷佐内坂町として成立した。明治44(1911)年の町名変更で市谷左内町になり現在まで続いている。

左内坂は外堀通りから高台上の市谷左内町を結ぶ坂道である。坂名・町名ともに、この辺り一帯の名主であった島田左内の名前に由来している。

左内坂は外堀通りから高台上の市谷左内町を結ぶ坂道である。坂名・町名ともに、この辺り一帯の名主であった島田左内の名前に由来している。

道案内 「長延寺坂」へ

道案内 「長延寺坂」へ「長延寺保育園付近」へ

坂道をさらに上がる。

右側にあるカレー店(CAFÉ DE MOMO)のすぐ先に狭い階段通路があるので下りる。

突き当りを右折し、坂を下ると長延寺保育園に突き当たる。

右側にあるカレー店(CAFÉ DE MOMO)のすぐ先に狭い階段通路があるので下りる。

突き当りを右折し、坂を下ると長延寺保育園に突き当たる。

左内坂を上がる

左内坂を上がる CURRYの看板の少し先で右に

CURRYの看板の少し先で右に 建物の間にある通路に入る

建物の間にある通路に入る 階段を下りた先で右に曲がり更に下る

階段を下りた先で右に曲がり更に下る「長延寺坂」へ

左に折り返し、右側一本目を右折して進む。

前方に団地の出入口があり、案内板に「市谷長延寺町」の表示がある。

そのまま進むと、下り坂になる。

前方に団地の出入口があり、案内板に「市谷長延寺町」の表示がある。

そのまま進むと、下り坂になる。

折り返して先に進む

折り返して先に進む 右側1本目の横道に入る

右側1本目の横道に入る 進んで行くと団地の出入口に案内版がある

進んで行くと団地の出入口に案内版がある 「市谷長延寺町」の表示

「市谷長延寺町」の表示5「長延寺坂」ここは市谷長延寺町(いちがやちょうえんじまち)

東京都新宿区市谷長延寺町

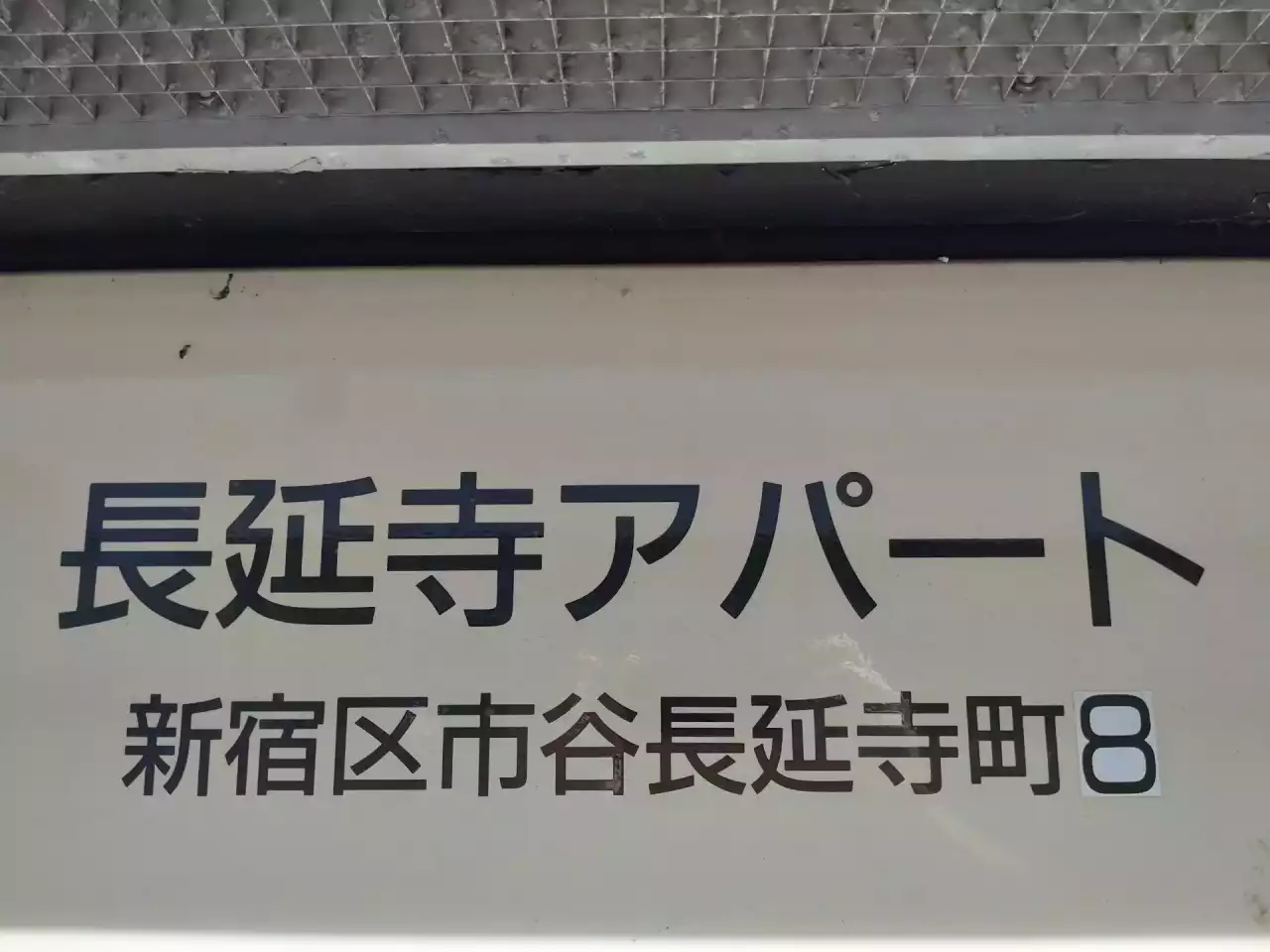

市谷長延寺町は江戸時代に市谷長延寺谷町として成立した。明治44(1911)年の町名変更で市谷長延寺町になり現在まで続いている。

長延寺坂は都営アパートの入り口から下っていく坂道である。坂名・町名ともに、かつてこの場所にあった万昌山長延寺に由来している。長延寺は明治42(1909)年に杉並区和田1丁目に移転した。

長延寺坂は都営アパートの入り口から下っていく坂道である。坂名・町名ともに、かつてこの場所にあった万昌山長延寺に由来している。長延寺は明治42(1909)年に杉並区和田1丁目に移転した。

道案内 「DPNプラザ」へ

道案内 「DPNプラザ」へ「DPNプラザ」へ

長延寺坂を下り、通りに出たら右折して進む。

大通り(外堀通り)に出たら左折する。

すぐ左にDPNプラザがある。

大通り(外堀通り)に出たら左折する。

すぐ左にDPNプラザがある。

長延寺坂を下る

長延寺坂を下る 道なりにそのまま坂を下る

道なりにそのまま坂を下る 下った先の外堀通りで左に曲がる

下った先の外堀通りで左に曲がる 横断歩道の先にある建物がDNPプラザ

横断歩道の先にある建物がDNPプラザ6「DPNプラザ」ここは市谷田町(いちがやたまち)

東京都新宿区市谷田町一丁目

市谷田町は江戸時代から存続する町名だ。1丁目~3丁目まであり、外濠沿いに横に長く続いている。かつて外堀沿いにあった田圃を周辺の台地から削った土で埋めて町家を開いたことから名づけられた。

DNPプラザは、DNP大日本印刷が運営するオープンイノベーション施設だ。紙や印刷に関する展示やカフェなどがある。入場無料、10:00~20:00、日曜休み、トイレ利用可。

DNPプラザは、DNP大日本印刷が運営するオープンイノベーション施設だ。紙や印刷に関する展示やカフェなどがある。入場無料、10:00~20:00、日曜休み、トイレ利用可。

道案内 「浄瑠璃坂」へ

道案内 「浄瑠璃坂」へ「市谷田町」へ

DNPプラザを出て、さらに直進する。

一本目を左折すると、右にある電柱に「市谷田町」の表示がある。

一本目を左折すると、右にある電柱に「市谷田町」の表示がある。

DNPプラザを出て左に進む

DNPプラザを出て左に進む 地下鉄の入り口を超えた先で左に

地下鉄の入り口を超えた先で左に 左に曲がり直進する

左に曲がり直進する 電柱に「市谷田町」の表記

電柱に「市谷田町」の表記「浄瑠璃坂」へ

変則十字路を直進方向に進むと浄瑠璃坂の上りになる。

上り坂の左側の電柱に「市谷砂土原町」の表示がある。

上り坂の左側の電柱に「市谷砂土原町」の表示がある。

そのまま直進すると右斜め前に坂道がある

そのまま直進すると右斜め前に坂道がある 直進方向に進むと浄瑠璃坂

直進方向に進むと浄瑠璃坂 途中の電柱に「市谷砂土原町」の表示

途中の電柱に「市谷砂土原町」の表示7「浄瑠璃坂」ここは市谷砂土原町(いちがやさどはらちょう)

東京都新宿区市谷砂土原町一丁目

市谷砂土原町は明治5(1872)年に成立した町名だ。江戸時代に、ここにあった本多佐渡守正信の別邸跡地が「佐渡原」とよばれていたことと、市谷田町を造成する際にここの土(砂土)を取って利用したことから「砂土原」といわれていたことにちなむ。

浄瑠璃坂の由来については、人形浄瑠璃の芝居小屋があったとか、浄瑠璃の脚本構成が1段目~5・6段目と進むのに似て坂道が段のように波打っていたから、など諸説ある。

浄瑠璃坂の由来については、人形浄瑠璃の芝居小屋があったとか、浄瑠璃の脚本構成が1段目~5・6段目と進むのに似て坂道が段のように波打っていたから、など諸説ある。

道案内 「芥坂歩道橋」へ

道案内 「芥坂歩道橋」へ「芥坂歩道橋」へ

浄瑠璃坂を上り、突き当りまで進む。

突き当りを左折し直進すると、石垣と階段がある。

そのまま進むと長い歩道橋になる。

突き当りを左折し直進すると、石垣と階段がある。

そのまま進むと長い歩道橋になる。

突き当たりで左に進む

突き当たりで左に進む 左に曲がるとすぐ先に階段坂と長い歩道橋が見える

左に曲がるとすぐ先に階段坂と長い歩道橋が見える8「芥(ごみ)坂歩道橋」右下一帯が市谷鷹匠町(いちがやたかじょうまち)

東京都新宿区市谷砂土原町一丁目

市谷鷹匠町は明治4(1871)年に成立した。江戸時代前期に鷹匠組屋敷があったことが町名の由来である。江戸中期以降、鷹匠組屋敷は駒込や雑司が谷に移されてここは御家人屋敷に細分化されたが、一般には鷹匠町の呼び名は続いていたようだ。

石垣と階段のあたりが芥坂だ。谷地がゴミ捨て場だったらしい。昔はそのまま谷地に下りていたが、大日本印刷の工場地帯を跨ぐ長い歩道橋が架けられた。橋の下一帯は大日本印刷の整備事業のため建物は取り壊されている。

石垣と階段のあたりが芥坂だ。谷地がゴミ捨て場だったらしい。昔はそのまま谷地に下りていたが、大日本印刷の工場地帯を跨ぐ長い歩道橋が架けられた。橋の下一帯は大日本印刷の整備事業のため建物は取り壊されている。

道案内 「市谷の杜・本と活字館」へ

道案内 「市谷の杜・本と活字館」へ「市谷加賀町の交差点」へ

長い歩道橋を直進し、右側の階段を下りる。

信号のある十字路で横断歩道を渡ってから右折する。(対角線側に渡るかたち)

信号のある十字路で横断歩道を渡ってから右折する。(対角線側に渡るかたち)

歩道橋を渡り先に進む

歩道橋を渡り先に進む 右側の階段から下に降りる

右側の階段から下に降りる 坂を上がっていくと信号がある

坂を上がっていくと信号がある 交差点で対角側の歩道に渡る

交差点で対角側の歩道に渡る「市谷の杜・本と活字館」へ

直進し、歩道橋の下をくぐる。

左側にレトロな建物がある。

左側にレトロな建物がある。

渡り終えたら歩道橋の先まで進む

渡り終えたら歩道橋の先まで進む 歩道橋の先に市谷の杜・本と活字館の入り口がある

歩道橋の先に市谷の杜・本と活字館の入り口がある9「市谷の杜・本と活字館」ここは市谷加賀町(いちがやかがちょう)

東京都新宿区市谷加賀町一丁目

市谷加賀町は明治5(1872)年に成立した。かつて加賀金沢藩主夫人の屋敷があったためこの辺りが加賀屋敷跡とよばれていたことが由来である。

この活字館は大日本印刷の旧社屋を改修してオープンさせた資料館だ。記録写真などをもとに、竣工した大正15(1926)年当時のレトロな姿に復元した。印刷技術に関する各種展示のほかに、活版印刷体験コーナーなどがあり楽しめる。月曜・火曜休館(月曜祝日の時は火曜・水曜休館)

この活字館は大日本印刷の旧社屋を改修してオープンさせた資料館だ。記録写真などをもとに、竣工した大正15(1926)年当時のレトロな姿に復元した。印刷技術に関する各種展示のほかに、活版印刷体験コーナーなどがあり楽しめる。月曜・火曜休館(月曜祝日の時は火曜・水曜休館)

道案内 「鼠坂」へ

道案内 「鼠坂」へ「安藤坂」へ

「本と活字館」横の緑地案内板に「市谷加賀町」の表示がある。

来た道を歩道橋下まで戻ると、歩道橋に上がる階段がある。

歩道橋を渡り、左にある下り階段で大通りに出る。

来た道を歩道橋下まで戻ると、歩道橋に上がる階段がある。

歩道橋を渡り、左にある下り階段で大通りに出る。

本と活字館入り口から少し先に行くと「市谷加賀町」の表示

本と活字館入り口から少し先に行くと「市谷加賀町」の表示 歩道橋の先にある階段を使って上に

歩道橋の先にある階段を使って上に 階段を上ったら歩道橋で通りの反対側に渡る

階段を上ったら歩道橋で通りの反対側に渡る 渡り終えた先、左側に下り階段があるので降りる

渡り終えた先、左側に下り階段があるので降りる「鼠坂」へ

大通りを右に進む。

すぐ先を右折して進む。左側にある東京ガス設備に「納戸町」の表示がある。

道なり進み公園横を過ぎると、上りの坂道になる。

すぐ先を右折して進む。左側にある東京ガス設備に「納戸町」の表示がある。

道なり進み公園横を過ぎると、上りの坂道になる。

通り(安藤坂)に出たら右に進む

通り(安藤坂)に出たら右に進む すぐ先で更に右に曲がる

すぐ先で更に右に曲がる 「納戸町」の表示

「納戸町」の表示 道なりに進むと鼠坂(公園の遊歩道には入らない)

道なりに進むと鼠坂(公園の遊歩道には入らない)10「鼠(ねずみ)坂」坂の左側は納戸町(なんどまち)

東京都新宿区市谷鷹匠町

納戸町は牛込納戸町として江戸時代に成立した。明治44(1911)年に牛込の冠称がはずされている。納戸役同心の組屋敷があったことが由来である。納戸役とは、将軍の衣服や調度の管理、将軍と諸侯・旗本の間でやり取りされる金銀や諸物の出納や管理を受け持つ役職だ。

鼠坂は、鼠が通るほど細く狭い坂だったからというのが坂名の由来だ。以前は狭い坂だったが、道が拡幅されて今では普通の坂道になってしまった。

鼠坂は、鼠が通るほど細く狭い坂だったからというのが坂名の由来だ。以前は狭い坂だったが、道が拡幅されて今では普通の坂道になってしまった。

道案内 「鰻坂」へ

道案内 「鰻坂」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「浄瑠璃坂の仇討跡説明板」へ

鼠坂を上がる。

道なりに右に曲がって進むと、突き当り手前右側に説明板が立っている。

道なりに右に曲がって進むと、突き当り手前右側に説明板が立っている。

鼠坂を上がると右に曲がっている

鼠坂を上がると右に曲がっている 曲がって進むと右側に説明板が見えてくる

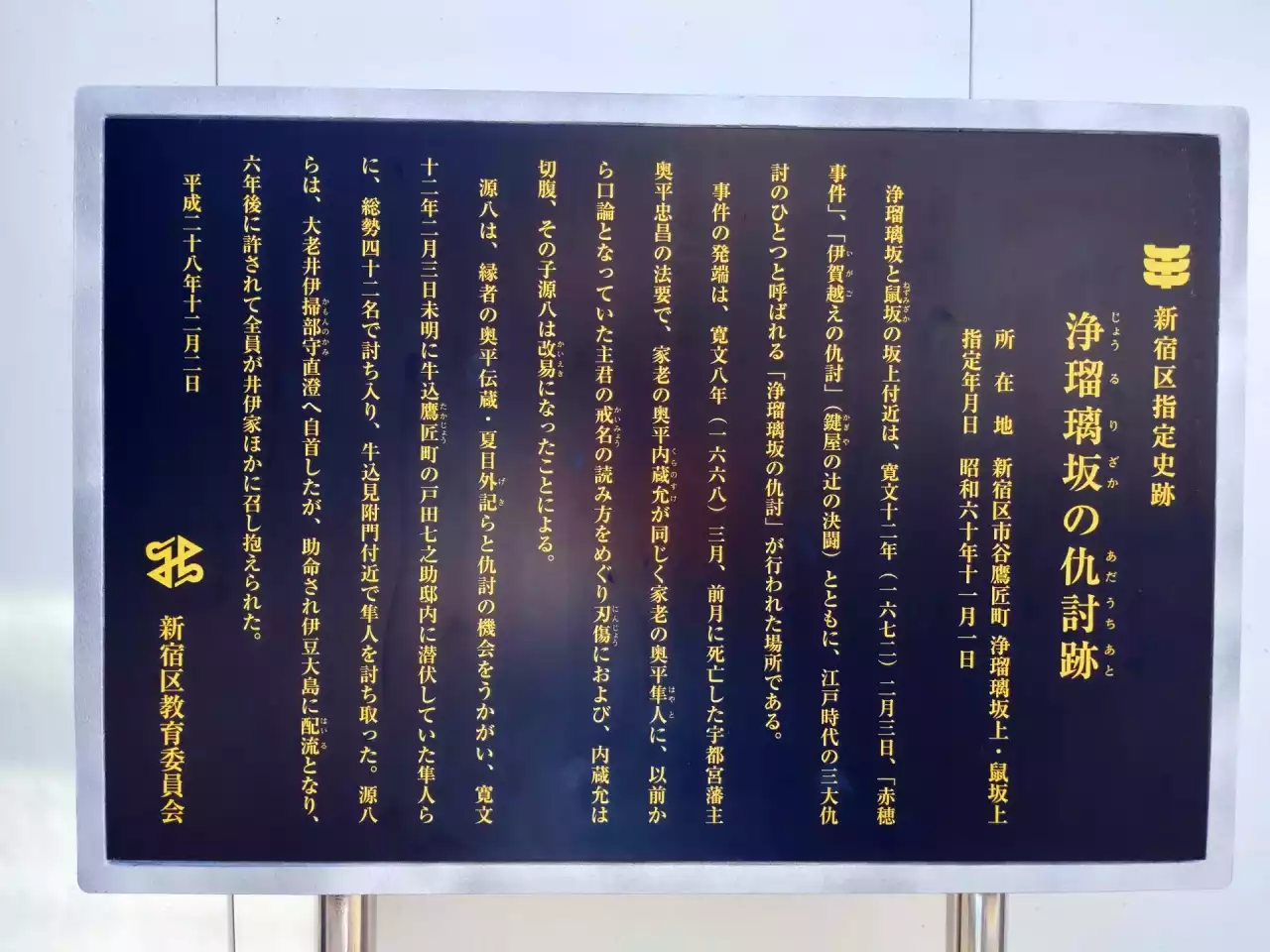

曲がって進むと右側に説明板が見えてくるb浄瑠璃坂の仇討跡説明板

東京都新宿区市谷鷹匠町

仇討といえば忠臣蔵:赤穂浪士の事件が有名だが、それよりも30年も前にあったのが浄瑠璃坂の仇討だ。下野(しもつけ)宇都宮藩奥平家の内輪もめが原因といわれている。仇と狙われた奥平隼人が潜伏していたのが、浄瑠璃坂上にあった鷹匠頭・戸田七之助の組屋敷だった。双方の手勢による乱闘は坂道やその下の外濠辺りまで繰り広げられたという。この説明板は浄瑠璃坂よりだいぶ奥まったところに立てられている。

「払方町付近」へ

仇討跡説明板のすぐ横にある町会用掲示板に「市谷鷹匠町」の表示がある。

突き当りを左に曲がる。

その先のカギ型曲がり角を直進方向に進む。

突き当りを左に曲がる。

その先のカギ型曲がり角を直進方向に進む。

「市谷鷹匠町」の表示

「市谷鷹匠町」の表示 説明板を超えて先に進む

説明板を超えて先に進む 左に曲がり直進する

左に曲がり直進する 更に直進する

更に直進する「鰻坂」へ

途中左側の町内会掲示板に「払方町」の表示がある。

突き当りを右に曲がる。

一本目を左折すると「鰻坂」だ。鰻坂は途中の信号を越えた先まで続いている。

突き当りを右に曲がる。

一本目を左折すると「鰻坂」だ。鰻坂は途中の信号を越えた先まで続いている。

「払方町」の表示

「払方町」の表示 突き当たりで右に曲がる

突き当たりで右に曲がる 少し進み左に曲がる

少し進み左に曲がる 曲がった先が鰻坂

曲がった先が鰻坂11「鰻坂」左側一帯は払方町(はらいかたまち)

東京都新宿区市谷砂土原町二丁目

払方町は牛込払方町として江戸時代に成立した町名だ。明治44(1911)年に牛込の冠称がはずされている。払方御納戸同心の拝領地があったことが由来である。払方とは、将軍の金品の出納管理のうち、下賜金・下賜品を扱う役職である。

鰻坂は長い坂である。下ったあと途中から上りになって、最後にカギ型に少し曲がっている。この形が首を少し曲げて横たわっている鰻に似ていることから鰻坂の名前が付いた。

鰻坂は長い坂である。下ったあと途中から上りになって、最後にカギ型に少し曲がっている。この形が首を少し曲げて横たわっている鰻に似ていることから鰻坂の名前が付いた。

道案内 「船河原町築土神社」へ

道案内 「船河原町築土神社」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「市谷砂土原町3丁目付近」へ

信号を越え、さらに鰻坂を直進する。

道なりに左・右とカギ型に進む。

突き当りを右折する。

道なりに左・右とカギ型に進む。

突き当りを右折する。

鰻坂を下り横断歩道を渡って反対側に進む

鰻坂を下り横断歩道を渡って反対側に進む 鰻坂を上る

鰻坂を上る 鰻坂の先で右に曲がる

鰻坂の先で右に曲がる しばらく通りを直進する

しばらく通りを直進する「朝霞荘」へ

三本目の横道を左に入る。

しばらく直進すると左側にベンガラ色の和風建築がある。

しばらく直進すると左側にベンガラ色の和風建築がある。

3つめの横道で左に曲がる

3つめの横道で左に曲がる 道なりにしばらく進む

道なりにしばらく進む しばらく進むと左側に朝霞荘が見えてくる

しばらく進むと左側に朝霞荘が見えてくるc朝霞荘(ちょうかそう)

東京都新宿区市谷砂土原町三丁目

昭和62(1987)年に安田火災の迎賓館として建てられ、現在は損保ジャパンが保有する厚生施設だ。設計は建築家の黒川紀章。土地の高低差を生かし、屋根や庇が重なって見えるように設計されている。塀には格子を付け、駐車スペースには月や扇の形をした御影石を敷くなど、こだわりのデザインが随所にみられる。

「逢坂の標柱」へ

さらに直進する。

十字路があり、右角に坂道の標柱が立っている。

十字路があり、右角に坂道の標柱が立っている。

朝霞荘の前を更に直進する

朝霞荘の前を更に直進する 十字路の右が逢坂

十字路の右が逢坂d逢坂(おうさか)の標柱

東京都新宿区市谷船河原町

この長い急な坂道が逢坂で、武蔵国守として赴任してきた小野美作吾(おののみさご)と、美しい娘「さねかずら」の悲恋の伝承がある。標柱では、離れ離れになったが「夢の中で、二人は再び出会えた」で解説が終わっているが、伝承には続きがあって「夢の中で美作吾の死を悟ったさねかずらは、坂下の池に身を投げた」という悲しい話なのだ。

「船河原町築土神社」へ

十字路を右折し、逢坂を下る。

坂の途中、左側に神社がある。

坂の途中、左側に神社がある。

逢坂を下る、左前方に神社が見えてくる

逢坂を下る、左前方に神社が見えてくる 左に曲がると神社、その正面に井戸がある

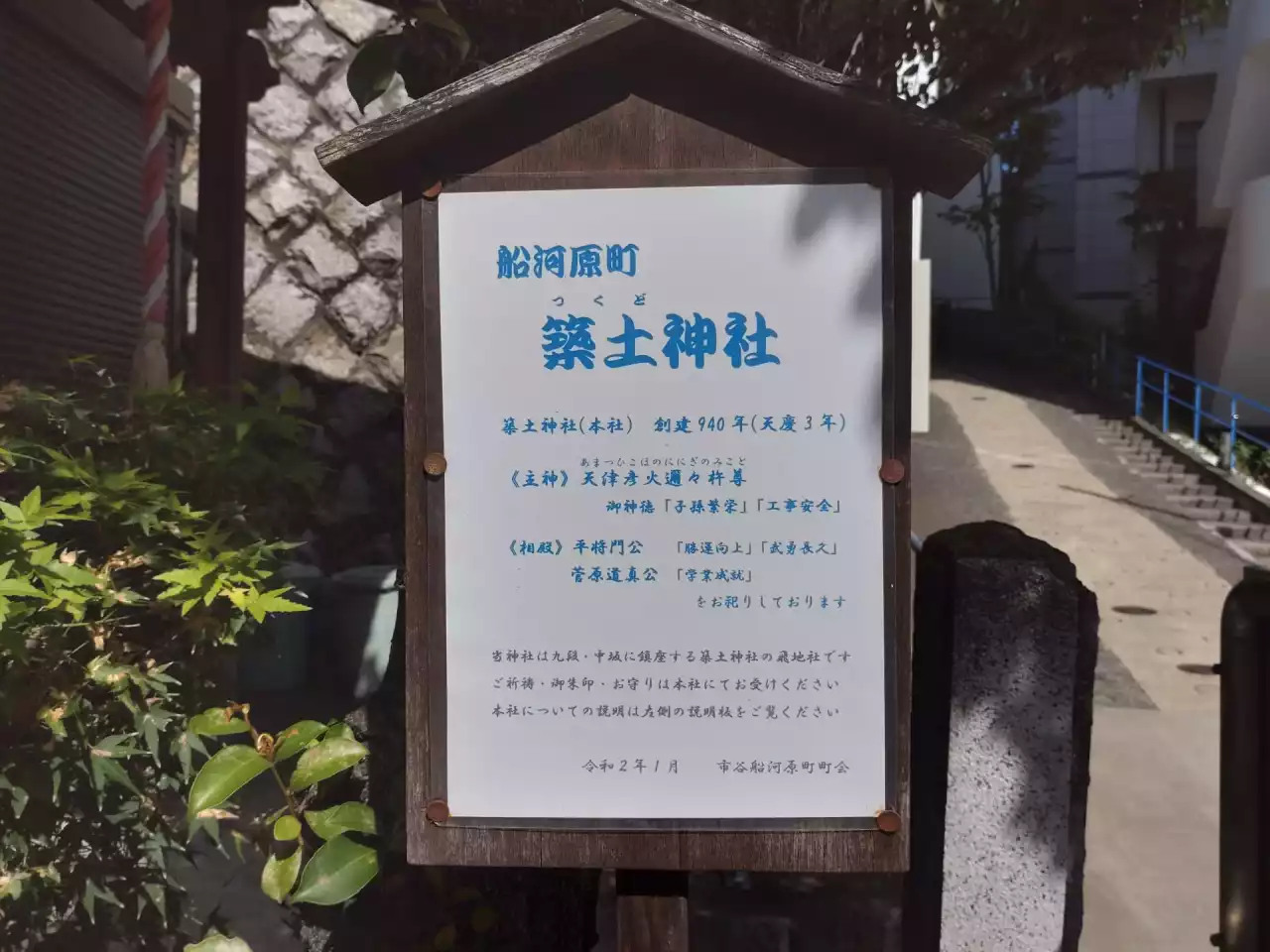

左に曲がると神社、その正面に井戸がある12「船河原町築土(つくど)神社」ここは市谷船河原町(いちがやふながわらまち)

東京都新宿区市谷船河原町

市谷船河原町は江戸時代に成立し現在まで続く町名であるが、その由来には諸説ある。下の低地に川があって船が並んでいたからという説や、築土神社の創建の地(現在の大手町辺り)に船河原という地名があり、そのことに因んで氏子たちが名付けたのではという説などである。

船河原築土神社は、築土神社(現在は千代田区九段)の飛地分社だ。本社である築土神社は何回も移転していて、元和2(1617)年に牛込見附付近から筑土八幡町に遷座された。本社と一緒に移ってきた氏子たちが得られた土地は筑土八幡町から少し離れたこの地だったのだ。そこでここに飛地分社を建て、氏子であることを示したものと思われる。

船河原築土神社は、築土神社(現在は千代田区九段)の飛地分社だ。本社である築土神社は何回も移転していて、元和2(1617)年に牛込見附付近から筑土八幡町に遷座された。本社と一緒に移ってきた氏子たちが得られた土地は筑土八幡町から少し離れたこの地だったのだ。そこでここに飛地分社を建て、氏子であることを示したものと思われる。

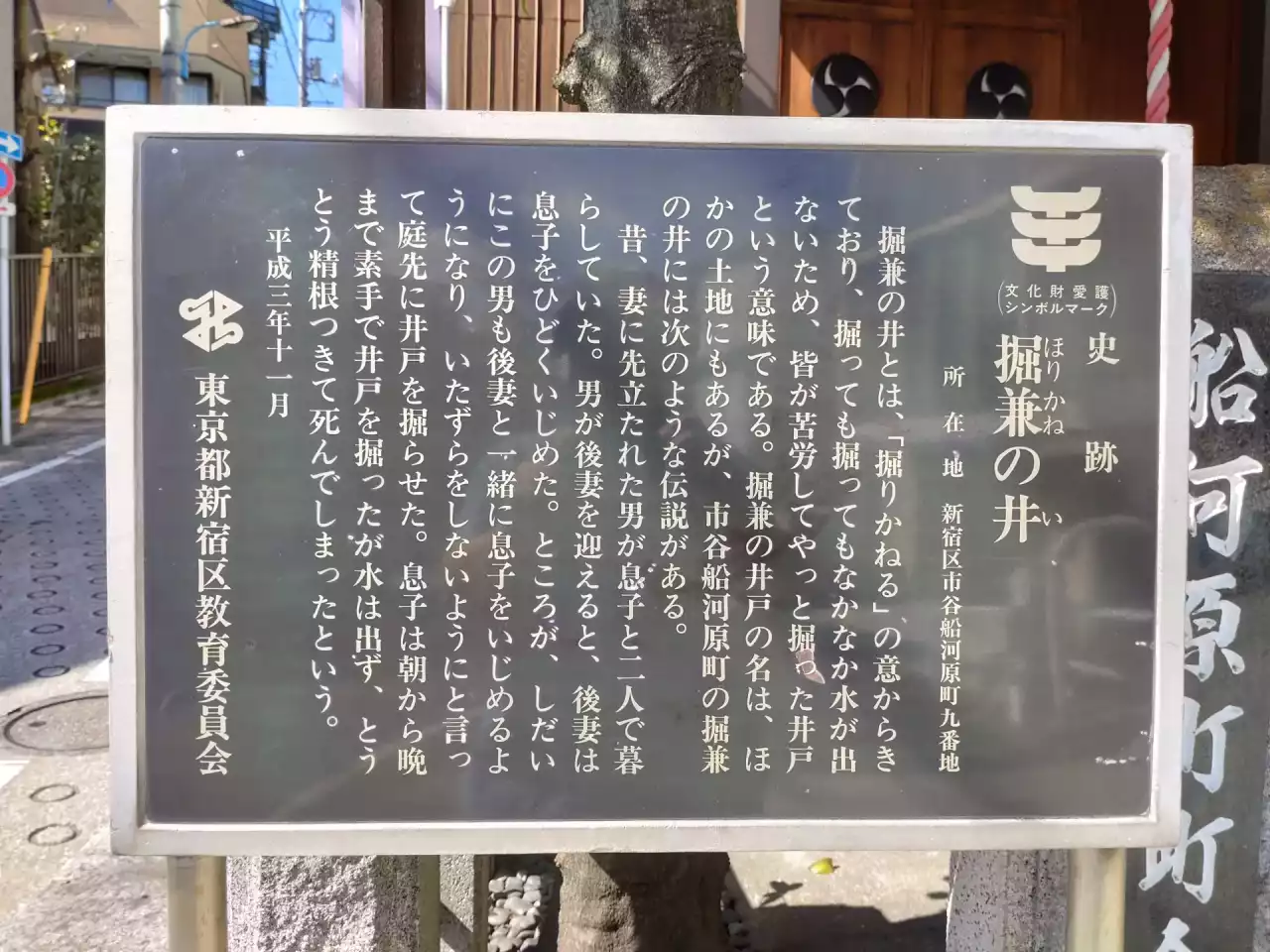

掘兼(ほりかね)の井

東京都新宿区市谷船河原町

船河原築土神社の正面に説明板が掲げられている。子供を虐待する悲しい伝説だ。伝説では水は出なかったとあるが、その後に地域の人々が井戸を掘って共用の井戸として大切に使ったという。現在も井戸は神社の正面すぐ前に、手押しポンプ井戸として残っている。

道案内 「アンスティチュ・フランセ東京」へ

道案内 「アンスティチュ・フランセ東京」へ「アンスティチュ・フランセ東京」へ

築土神社前の細い坂道を上がる。

奥まで進むと施設の中庭がある。

奥まで進むと施設の中庭がある。

神社前の坂道を上がる

神社前の坂道を上がる 奥に進むと中庭がある

奥に進むと中庭がある13「アンスティチュ・フランセ東京(旧東京日仏学院)」ここも市谷船河原町

東京都新宿区市谷船河原町

昭和27(1952)年に開校したフランス語学校・文化センターである。当初は東京日仏学院と称していた。建物の設計は坂倉準三、モダン・ムーブメントの建築として評価が高い。入り口の総合受付で許可を受ければ、建物の内部を見学することができる。月曜日休館。

施設内にフレンチレストラン「ロワゾ・ドゥ・フランス」があり、一般の利用も可能だ。昼11:30~15:00、夜17:30~22:00。月曜・火曜定休。

施設内にフレンチレストラン「ロワゾ・ドゥ・フランス」があり、一般の利用も可能だ。昼11:30~15:00、夜17:30~22:00。月曜・火曜定休。

道案内 「神楽坂若宮八幡神社」へ

道案内 「神楽坂若宮八幡神社」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「庾嶺坂」へ

来た道を逢坂まで戻り、左に曲がる。

大通りに出たら左折する。すぐ横の町会掲示板に「市谷船河原町」の表示がある。

一本目を左折すると、上り坂がある。

大通りに出たら左折する。すぐ横の町会掲示板に「市谷船河原町」の表示がある。

一本目を左折すると、上り坂がある。

逢坂下まで戻り左に曲がる

逢坂下まで戻り左に曲がる 大通りに出たら左に曲がる

大通りに出たら左に曲がる 曲がったすぐ先に「市谷船河原町」の表示

曲がったすぐ先に「市谷船河原町」の表示 更に進み1本目で左の坂道に入る

更に進み1本目で左の坂道に入るe庾嶺(ゆれい)坂

東京都新宿区市谷船河原町

江戸初期この辺りが美しい梅林だったために、二代将軍秀忠が中国にある梅の名所「大庾嶺」にちなんで命名したと伝わる。坂の左側には煉瓦塀や石塀が続いており、緩やかにカーブする坂の形と合わさって趣のある景色をつくりだしている。

「神楽坂若宮八幡神社」へ

庾嶺坂を上る。

坂上、左側にあるマンション「Valse」のネームプレートに「若宮町」の表示がある。

直進すると、右側に神社がある。

坂上、左側にあるマンション「Valse」のネームプレートに「若宮町」の表示がある。

直進すると、右側に神社がある。

庾嶺坂の途中に「若宮町」の表示

庾嶺坂の途中に「若宮町」の表示 庾嶺坂を上った先に神楽坂若宮八幡神社がある

庾嶺坂を上った先に神楽坂若宮八幡神社がある14「神楽坂若宮八幡神社」ここは若宮町

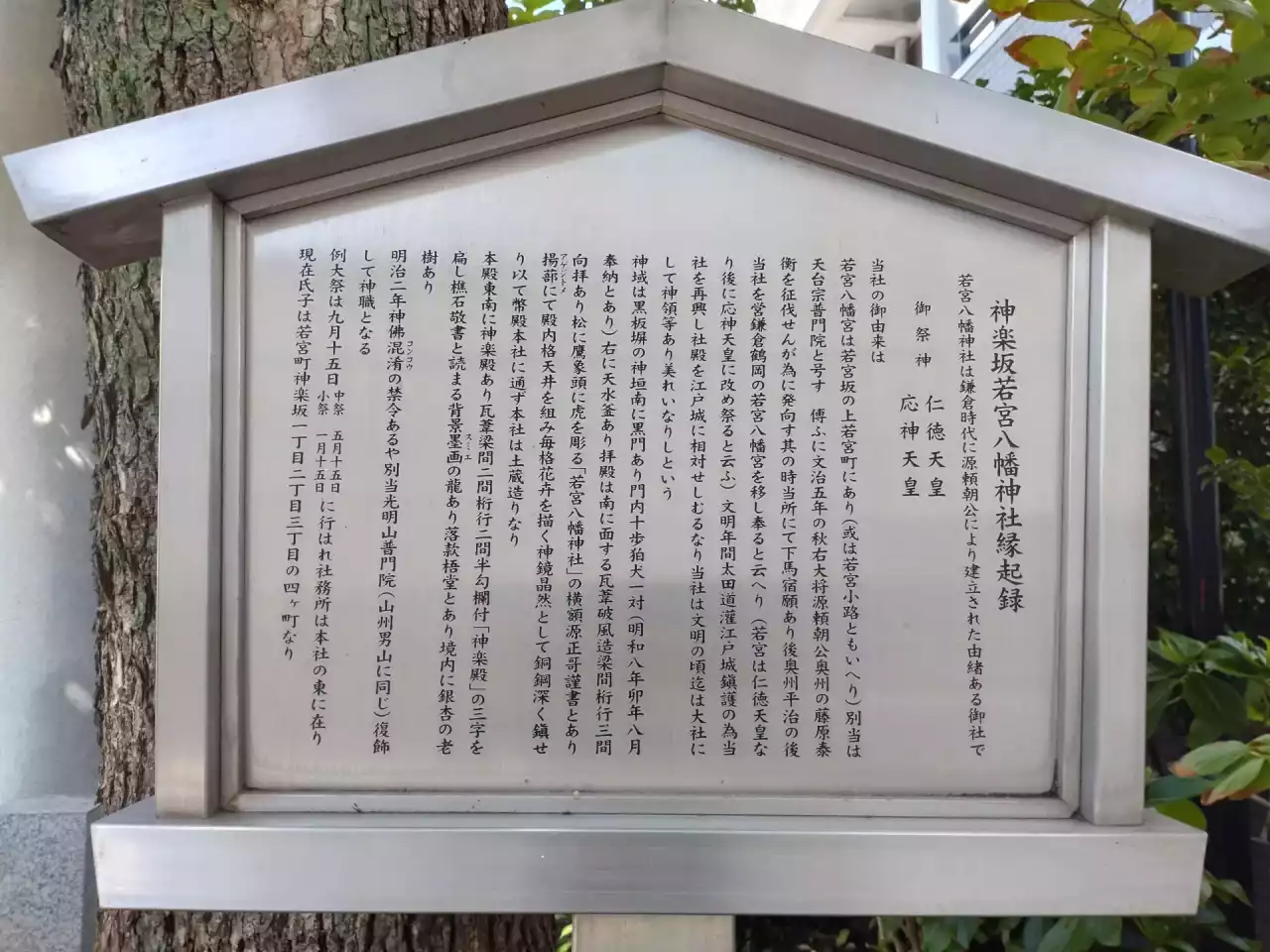

東京都新宿区若宮町

若宮町は牛込若宮町として江戸時代に成立した。明治44(1911)年に牛込の冠称がはずされている。町内に若宮八幡神社が鎮座していることが由来である。

源頼朝が文治5(1189)年に鎌倉の若宮八幡を勧請したのが始まりと伝わり、江戸時代は牛込若宮八幡宮とよばれていた。戦災で社殿を焼失したがその後再建され、平成11(1999)年には社殿等を新築した。その際、敷地内にマンションを建てたため境内は以前よりかなり狭くなった。

源頼朝が文治5(1189)年に鎌倉の若宮八幡を勧請したのが始まりと伝わり、江戸時代は牛込若宮八幡宮とよばれていた。戦災で社殿を焼失したがその後再建され、平成11(1999)年には社殿等を新築した。その際、敷地内にマンションを建てたため境内は以前よりかなり狭くなった。

道案内 「東京神楽坂組合」へ

道案内 「東京神楽坂組合」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「ル・コワンヴェール」へ

若宮八幡の前を右に入る。

道なりにカギ型に曲がって進む。

すぐ先右側に公園(トイレあり)、左側には洋菓子店がある。

道なりにカギ型に曲がって進む。

すぐ先右側に公園(トイレあり)、左側には洋菓子店がある。

右に曲がり神社前を進む

右に曲がり神社前を進む 道なりに進む

道なりに進む 曲がった先の道を挟んで左にル・コワンヴェール、右に若宮公園がある

曲がった先の道を挟んで左にル・コワンヴェール、右に若宮公園があるfル・コワンヴェール

東京都新宿区神楽坂二丁目

フランス人パティシエ、パトリック・ルメルの洋菓子店だ。メゾンカイザーのエグゼクティブシェフだった店主が2019年にオープンした。ケーキ・パン・焼き菓子などを揃えている。月曜・火曜定休。

「熱海湯階段」へ

ル・コワンヴェール前を左折方向路地の奥に向かって進む。

突き当りを右に、次を左に曲がる。

階段を下り、銭湯「熱海湯」の前を右に進む。

すぐ左にある細い路地に入る。

奥に進むと右に上りの階段がある。

突き当りを右に、次を左に曲がる。

階段を下り、銭湯「熱海湯」の前を右に進む。

すぐ左にある細い路地に入る。

奥に進むと右に上りの階段がある。

ル・コワンヴェール前の路地に入る

ル・コワンヴェール前の路地に入る 奥まで進むと階段があるので下る

奥まで進むと階段があるので下る 下った先に熱海湯があるので右に曲がる

下った先に熱海湯があるので右に曲がる 少し先に左に入る路地があるので入る

少し先に左に入る路地があるので入るg熱海湯階段

東京都新宿区神楽坂三丁目

すぐ隣にある銭湯「熱海湯」の名を付けた階段だ。ここは平成19(2007)年に放送された二宮和也主演のテレビドラマのロケ地としても知られている。ちなみに「熱海湯」という屋号は温泉地として有名な「熱海」から名付けたそうで、特別な関係はないとのこと。細い階段の両側には飲食店や料亭が並ぶ。

「東京神楽坂組合」へ

階段を上がり、道なりに左に曲がるように進む。

突き当ると前方右側に、2階建ての建物がある。

突き当ると前方右側に、2階建ての建物がある。

階段を上がり路地を抜けた先の正面に東京神楽坂組合がある

階段を上がり路地を抜けた先の正面に東京神楽坂組合がある15「東京神楽坂組合」町名変更で神楽町(かぐらちょう)が神楽坂に

東京都新宿区神楽坂三丁目

明治2(1869)年、神楽坂周辺は牛込神楽町と名付けられた。明治44(1911)年に牛込の冠称が外され神楽町になり、昭和26(1951)年に町名そのものが神楽坂に変更された。神楽坂の由来は諸説あるが、近隣の神社等で奏でる神楽の音からというのが有力である。

この建物は料亭と芸妓からなる組合のものだ。現在4件の料亭と16人の芸妓(芸者)が所属しているそうだ。昔は「見番(けんばん)」といわれていた組織が昭和24(1949)年に組合になった。事務所のほかに稽古場もあるので三味線の音が聞こえることもある。

この建物は料亭と芸妓からなる組合のものだ。現在4件の料亭と16人の芸妓(芸者)が所属しているそうだ。昔は「見番(けんばん)」といわれていた組織が昭和24(1949)年に組合になった。事務所のほかに稽古場もあるので三味線の音が聞こえることもある。

道案内 「善国寺・毘沙門天」へ

道案内 「善国寺・毘沙門天」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「伏見火防稲荷神社」へ

東京神楽坂組合の建物の右隣りに小さな神社がある。

神社の前に立っている電柱には「神楽坂」の町名が表示されている。

神社の前に立っている電柱には「神楽坂」の町名が表示されている。

東京神楽坂組合の右隣に伏見火防稲荷神社がある

東京神楽坂組合の右隣に伏見火防稲荷神社がある 神楽坂の町名

神楽坂の町名h「伏見火防(ひぶせ)稲荷神社」

東京都新宿区神楽坂三丁目

京都の伏見稲荷から勧請されたと推察されるが、由緒など詳しいことは不明だ。ただ、戦後になって祀られたものらしい。料亭や飲食店が立ち並んだ場所柄ゆえに商売繁盛・火災除けを願う人々が多かったのではないかと思われる。神社の石柱には「神楽坂三丁目自治会」と刻まれている。

「善国寺・毘沙門天」へ

直進し、大通り(神楽坂通り)に出たら左に進む。

しばらく直進すると、左に寺がある。

しばらく直進すると、左に寺がある。

神社前を進む

神社前を進む 神楽坂通りに出たら左に曲がり坂を上がる

神楽坂通りに出たら左に曲がり坂を上がる しばらく進むと善国寺が見えてくる

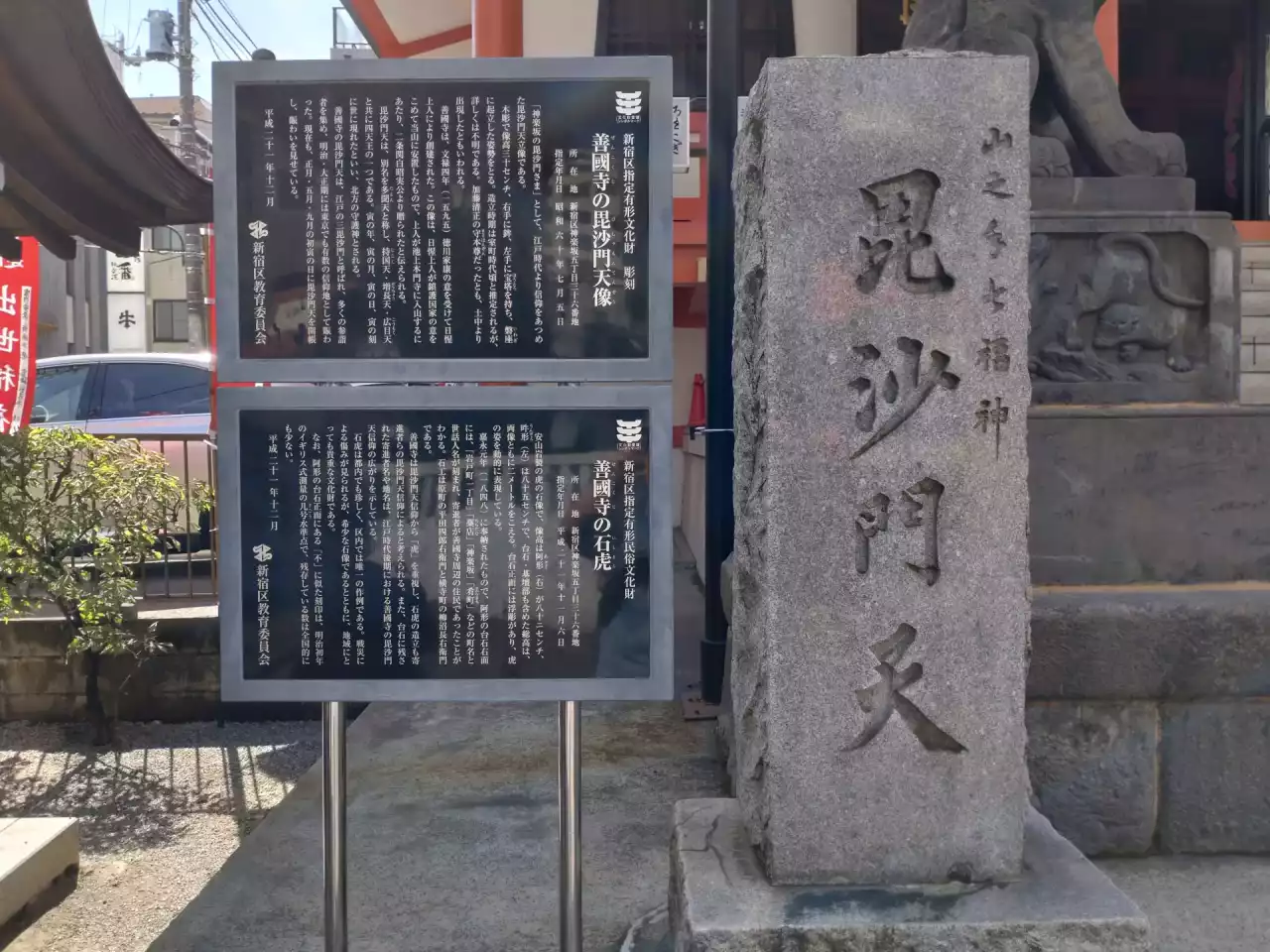

しばらく進むと善国寺が見えてくる16「善国寺・毘沙門天」消滅した牛込肴町(うしごめさかなまち)

東京都新宿区神楽坂五丁目

現在ここは神楽坂五丁目であるが、かつては牛込肴町(魚屋が多かったから)という町名であった。牛込肴町は江戸時代に成立し、長く続いた町名であったが昭和26(1951)年に廃止され神楽坂に町名変更された。

善国寺は安土桃山時代に日本橋馬喰町に創建され、その後麹町に移転、さらに寛政4(1792)年に現在地に移ってきた。本尊の毘沙門天木像は加藤清正の陣中守り本尊だったとの伝承がある。トイレあり

善国寺は安土桃山時代に日本橋馬喰町に創建され、その後麹町に移転、さらに寛政4(1792)年に現在地に移ってきた。本尊の毘沙門天木像は加藤清正の陣中守り本尊だったとの伝承がある。トイレあり

道案内 「飯田橋駅」へ

道案内 「飯田橋駅」へ「飯田橋駅」へ

善国寺を出て、来た道を戻る。

神楽坂通りを下っていくと、左側に地下鉄の入り口がある。

東京メトロ有楽町線・南北線・東西線・都営地下鉄大江戸線「飯田橋駅」(注:東西線の改札までは、かなり離れている。)

信号「神楽坂下」で外堀通りを渡り、さらに直進すると

JR中央・総武線「飯田橋駅」

神楽坂通りを下っていくと、左側に地下鉄の入り口がある。

東京メトロ有楽町線・南北線・東西線・都営地下鉄大江戸線「飯田橋駅」(注:東西線の改札までは、かなり離れている。)

信号「神楽坂下」で外堀通りを渡り、さらに直進すると

JR中央・総武線「飯田橋駅」

善国寺を出て右に神楽坂通りを進む

善国寺を出て右に神楽坂通りを進む 坂の下まで進むと大通り少し手前に地下鉄の出入口

坂の下まで進むと大通り少し手前に地下鉄の出入口 地下鉄の入り口を過ぎて大通りを更に直進する

地下鉄の入り口を過ぎて大通りを更に直進する 坂を少し上がった先にJR飯田橋駅がある

坂を少し上がった先にJR飯田橋駅がある17東京メトロ有楽町線・南北線・東西線・都営地下鉄大江戸線「飯田橋駅」

東京都新宿区神楽坂一丁目

東京メトロ有楽町線・南北線・東西線・都営地下鉄大江戸線「飯田橋駅」

B3出入口

B3出入口

JR中央・総武線「飯田橋駅」

東京都千代田区飯田橋四丁目

JR中央・総武線「飯田橋駅」

西口改札

西口改札