千代田区 「丸の内・日比谷、その周辺」 入館無料のミュージアムで0円見学散歩

行けばわかる、人にも勧めたくなる、今どきうれしい見学0円。きっと有意義な一日になるはず。ただし、お出かけは月曜日以外で。

0東京メトロ半蔵門線「三越前駅」下車

東京都中央区日本橋本石町一丁目

常盤橋方面改札を出たら、出口B3へ。

東京メトロ銀座線「三越前駅」下車

東京都中央区日本橋室町一丁目

三越方面改札を出て、A5(エレベーター専用出口)へ。

道案内 「貨幣博物館」へ

道案内 「貨幣博物館」へ「貨幣博物館」へ(半蔵門線B3出入り口から)

出口B3を出たらUターンして直進する。

横断歩道を渡って直進。

すぐ先の横断歩道手前を右折すると、博物館入り口がある。

横断歩道を渡って直進。

すぐ先の横断歩道手前を右折すると、博物館入り口がある。

B3出入口を出たらすぐ後ろにある信号を渡る

B3出入口を出たらすぐ後ろにある信号を渡る 渡ったら次の横断歩道で右に

渡ったら次の横断歩道で右に 右に曲がって進むと貨幣博物館がある

右に曲がって進むと貨幣博物館がある「貨幣博物館」へ

(銀座線A5出入り口から)

A5(エレベーター専用出口)を出たら、左へ進む。

信号を越えて直進すると左に博物館入り口がある。

A5(エレベーター専用出口)を出たら、左へ進む。

信号を越えて直進すると左に博物館入り口がある。

A5出口をでたら左に進む

A5出口をでたら左に進む 横断歩道を越えて先に進む

横断歩道を越えて先に進む しばらく進むと貨幣博物館がある

しばらく進むと貨幣博物館がある1「貨幣博物館」お金に関するあれこれ

東京都中央区日本橋本石町一丁目

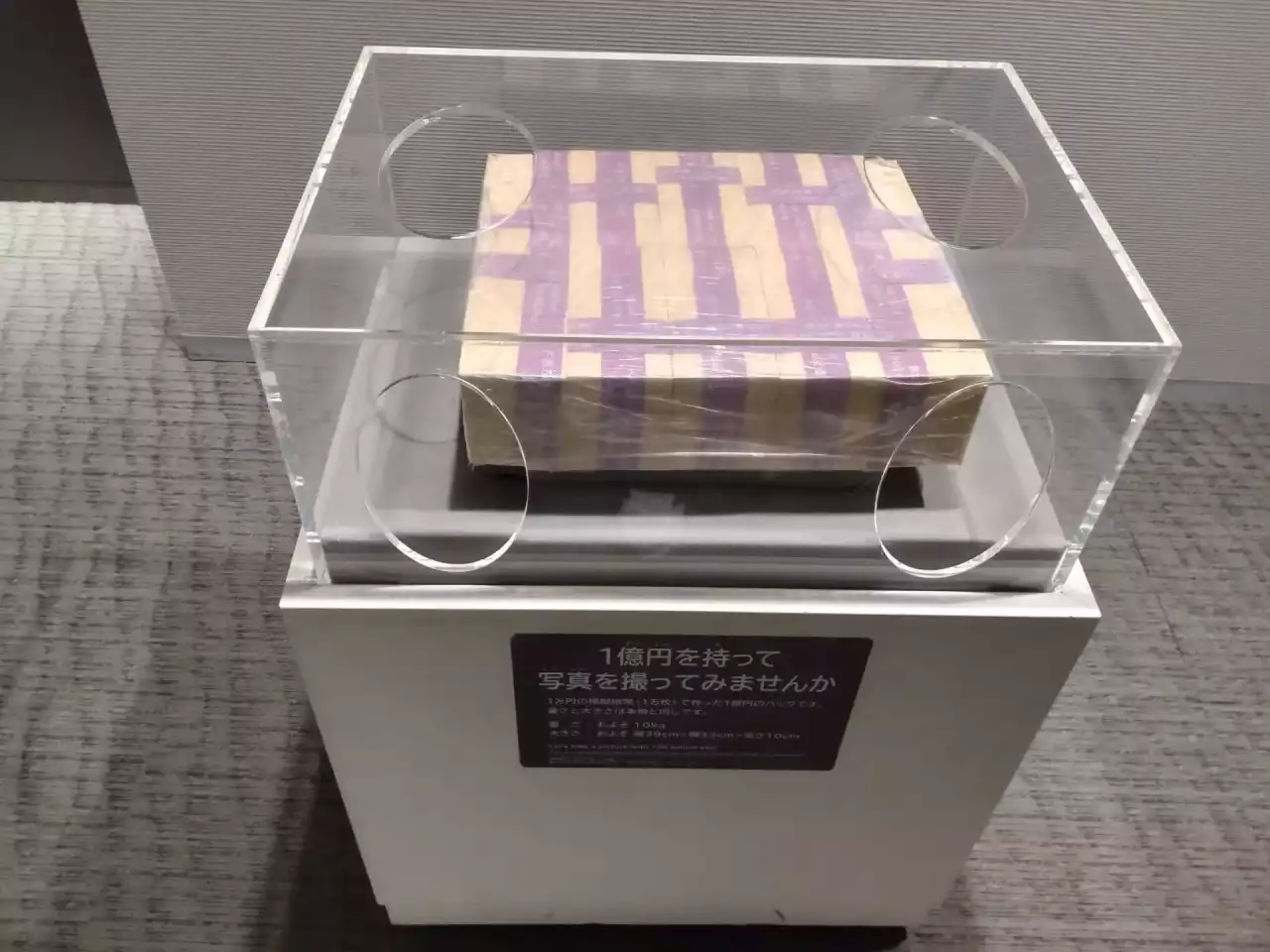

正式名称は「日本銀行金融研究所貨幣博物館」。日本のお金の歴史について、実物資料や展示パネルで解説をしている。古貨幣の収集研究家であった田中啓文(けいぶん)氏から寄贈された膨大なコレクションをもとに、日銀が昭和60(1985)年に博物館を開館した。平成27(2015)年に博物館はリニューアルされて現在に至っている。入館時に簡単な見学カード記入と所持品検査がある。入館無料。月曜休館(月曜祝日のときは開館)

道案内 「常磐橋」へ

道案内 「常磐橋」へ「常磐橋」へ

博物館を出て左に進む。

すぐ右にある横断歩道を渡り、さらにすぐ左の横断歩道を渡る。(交差点の対角線に渡るかたち)

渡ったら右に進む。

少し先に石橋への入り口がある。

すぐ右にある横断歩道を渡り、さらにすぐ左の横断歩道を渡る。(交差点の対角線に渡るかたち)

渡ったら右に進む。

少し先に石橋への入り口がある。

出て左に進み信号で右に

出て左に進み信号で右に 反対側に渡る

反対側に渡る さらに反対側に渡る

さらに反対側に渡る 渡ったら右に曲がって進む

渡ったら右に曲がって進む2「常磐(ときわ)橋」都内にある最古の石橋

東京都中央区日本橋本石町三丁目

江戸時代はここに木造の常盤橋と御門があった。明治10(1877)年、橋は石橋に架け替えられる。そのときに「常盤橋」から「常磐橋」に表記が変更されたそうだ。橋を渡ると常盤橋御門跡があり、門の石垣が保存されている。橋は平成23(2011)年の東日本大震災で損傷し、長く通行止めであったが令和3(2021)年に修復工事が完成した。

道案内 「JPタワー・KITTE丸の内」へ

道案内 「JPタワー・KITTE丸の内」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「渋沢栄一像」へ

御門跡の広場前方から表通りに出る。

左に進むと渋沢栄一の銅像がある。

左に進むと渋沢栄一の銅像がある。

広場から出て進む

広場から出て進む 通りに出たら左に

通りに出たら左に 左に進むと階段があるので正面に回る

左に進むと階段があるので正面に回るa渋沢栄一像

東京都千代田区大手町二丁目

大正末から昭和の初めにかけて、関東大震災の復興事業として周辺の工事が行われた。より広い常盤橋を新たに架橋する事や、元からある常磐橋の修復・常盤橋公園石垣の整備などだ。この工事に多大な寄付をしたのが渋沢青淵(せいえん)翁記念会(現・渋沢栄一記念財団)であった。そのためここに渋沢栄一像が建立されたという。

「呉服橋ガード付近」へ

銅像前から、来た道を戻って直進する。

ガード手前の、信号のある交差点を左に進む。

しばらく直進し、次の信号で大通りを渡って右に進む。

JRの呉服橋ガードをくぐって左折する。

ガード手前の、信号のある交差点を左に進む。

しばらく直進し、次の信号で大通りを渡って右に進む。

JRの呉服橋ガードをくぐって左折する。

来た道を戻って先にある信号まで進む

来た道を戻って先にある信号まで進む 信号で左に曲がり反対側に渡って進む

信号で左に曲がり反対側に渡って進む 通りに出たら信号を渡ってから右に進む

通りに出たら信号を渡ってから右に進む ガード下を出た所の信号で左に曲がる

ガード下を出た所の信号で左に曲がる「JPタワー・KITTE丸の内」へ

東京駅丸の内北口を過ぎて直進する。

東京駅を左に見て進み、信号「東京駅南口」を渡るとKITTE正面入り口がある。

東京駅を左に見て進み、信号「東京駅南口」を渡るとKITTE正面入り口がある。

左に曲がったらそのまま進む

左に曲がったらそのまま進む 東京駅の前をそのまま進む

東京駅の前をそのまま進む 広場の先にJPタワーが見えてくる

広場の先にJPタワーが見えてくる 東京駅南口の信号を渡ってKITTEに入る

東京駅南口の信号を渡ってKITTEに入る3「JPタワー学術文化総合ミュージアム(インターメディアテク)」あの魔法学校の雰囲気

東京都千代田区丸の内二丁目

旧東京中央郵便局の跡地に平成24(2012)年に全面開業したJPタワー。その低層部分はかつて郵便局だったときの姿を生かしつつリニューアルされ、商業施設「KITTE丸の内」として生まれ変わった。2Fと3Fは日本郵便株式会社と東京大学総合研究博物館の協働によってつくられたミュージアムになっている。東京大学が収集してきた様々な標本や資料が展示されている。入館無料。月曜日休館(月曜祝日のときは火曜休館)

旧東京中央郵便局長室と屋上庭園

東京都千代田区丸の内二丁目

KITTEの4Fに、かつての郵便局長室が復元公開されている。床や壁などは当時の様子が再現され、昭和レトロな雰囲気が漂う。6Fの屋上庭園からは東京駅が一望できる。駅を発着する電車もよく見えるので鉄道ファンには人気のスポットだ。どちらも入場無料。毎日オープン。

道案内 「明治生命館」へ

道案内 「明治生命館」へ「明治生命館」へ

KITTEに入ったときの出入り口から外に出て、左に進む。

信号を越えてさらに直進する。

大通り(日比谷通り)に突き当たったら左に進む。

横断歩道を越えて進むと明治生命館がある。中央の正面入り口から中に入る。

左奥にあるエレベーターで2階に上がると見学受付がある。

信号を越えてさらに直進する。

大通り(日比谷通り)に突き当たったら左に進む。

横断歩道を越えて進むと明治生命館がある。中央の正面入り口から中に入る。

左奥にあるエレベーターで2階に上がると見学受付がある。

KITTEを出て左に進む

KITTEを出て左に進む 日比谷通りまで進んで左に曲がる

日比谷通りまで進んで左に曲がる 曲がったらしばらく進む

曲がったらしばらく進む 横断歩道を越えた先に明治生命館がある

横断歩道を越えた先に明治生命館がある4「明治生命館」巨大な重要文化財

東京都千代田区丸の内二丁目

昭和9(1934)年に明治生命(現・明治安田生命)の本社ビルとして建てられた。国の重要文化財に指定されている。2階部分が一般公開されていて、重厚な内装デザインやレトロな調度品は一見の価値がある。入館無料。年末年始や特別な場合を除き毎日開館している。

道案内 「法務資料展示室・メッセージギャラリー」へ

道案内 「法務資料展示室・メッセージギャラリー」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「江戸城跡案内版付近」へ

明治生命館を出て左に進む。

信号「馬場先門」を右折し直進する。(皇居方向)

一つ目の信号で左折方向に進む。

信号「馬場先門」を右折し直進する。(皇居方向)

一つ目の信号で左折方向に進む。

出て左に進む

出て左に進む 信号で右に曲がり反対側に渡って進む

信号で右に曲がり反対側に渡って進む 次の信号まで進んで反対側に渡る

次の信号まで進んで反対側に渡る「楠木正成像」へ

突き当りにある案内板「特別史跡江戸城跡」の右横にある横断歩道を渡る。

渡り終えたら左に進む。

右側、斜めに続く遊歩道の先に銅像が見える。

渡り終えたら左に進む。

右側、斜めに続く遊歩道の先に銅像が見える。

右に進んで横断歩道を渡った先で左に曲がる

右に進んで横断歩道を渡った先で左に曲がる 左に曲がって最初にある右に進む遊歩道に入る

左に曲がって最初にある右に進む遊歩道に入る 正面に楠木正成像が見えてくる

正面に楠木正成像が見えてくるb楠木正成像

東京都千代田区皇居外苑

明治33(1900)年建立。住友財閥が制作を東京美術学校(現・東京藝術大学)に依頼、その後宮内庁に献納された。依頼から完成までに約10年かかった力作である。制作に使われた銅は住友が開山した別子銅山(愛媛県新居浜市)のものだそうだ。楠木正成は後醍醐天皇への忠義を貫いた武将として人々に知られている。

「祝田橋信号」へ

像の前を直進するように通り過ぎる。

道なりに進み、大通り(内堀通り)に突き当たったら左に進む。

信号「祝田橋」で大通りを渡ったら右に進む。

道なりに進み、大通り(内堀通り)に突き当たったら左に進む。

信号「祝田橋」で大通りを渡ったら右に進む。

像の反対側に進む

像の反対側に進む 右に進んで通りに出る

右に進んで通りに出る 通りに出たら左に進む

通りに出たら左に進む 祝田橋を渡った先の信号で反対側に渡り右に

祝田橋を渡った先の信号で反対側に渡り右に「法務資料展示室・メッセージギャラリー」へ

信号「桜田門」で左に曲がって進む。(角の植え込みの中に米沢藩上杉家江戸藩邸跡の標柱あり)

赤煉瓦の建物「法務省旧本館」正門横にある守衛所で申し込み、入場する。

赤煉瓦の建物「法務省旧本館」正門横にある守衛所で申し込み、入場する。

さらに通りの反対側に渡って進む

さらに通りの反対側に渡って進む 桜田門の信号で左に曲がる

桜田門の信号で左に曲がる 米沢藩上杉家江戸藩邸跡の標柱

米沢藩上杉家江戸藩邸跡の標柱 曲がってしばらく進むと法務省旧本館正門前に

曲がってしばらく進むと法務省旧本館正門前に5「法務資料展示室・メッセージギャラリー」明治を象徴する赤煉瓦建築

東京都千代田区霞が関一丁目

赤煉瓦のこの建物は法務省旧本館で、明治28(1895)年に建てられたものだ。戦災で受けた損傷を修復し、長く法務省本館として使われてきた。その後、平成3(1991)年から約3年をかけて復原工事を行い、平成6(1994)年に創建時の姿を取り戻した。この建物の中に法務資料展示室があり見学することができる。司法の近代化に関する資料や、赤煉瓦棟の建築技術に関する資料などを展示している。入館無料。土・日・祝日は休館なので注意。

道案内 「都立日比谷公園」へ

道案内 「都立日比谷公園」へ「都立日比谷公園」へ

法務省旧本館正門を出て左に進む。

信号「霞が関一丁目」を左折して進む。

次の信号で大通りを渡ると正面に公園の入り口(霞門)がある。

信号「霞が関一丁目」を左折して進む。

次の信号で大通りを渡ると正面に公園の入り口(霞門)がある。

左に進む

左に進む 霞ヶ関駅A1出入り口を越えた先で左に曲がる

霞ヶ関駅A1出入り口を越えた先で左に曲がる 曲がったらしばらく進む

曲がったらしばらく進む 正面の信号で横断歩道を渡って日比谷公園に入る

正面の信号で横断歩道を渡って日比谷公園に入る6「都立日比谷公園」ビジネス街の憩いの森

東京都千代田区日比谷公園

幕末、この場所には萩藩毛利家・盛岡藩南部家・佐賀藩鍋島家など9つの藩邸や御用屋敷があった。明治4(1871)年からは陸軍操練所や練兵場として使用されたが、土地が明治26(1893)年に東京市に払い下げられて公園化計画がスタートする。しかし計画は進まず空き地状態が長く続き、明治36(1903)年にようやく開園した。霞門の門柱(向かって左側の小さい方)には造園工事が始まった「明治35年」の刻印がある。

道案内 「日比谷OKUROJI」へ

道案内 「日比谷OKUROJI」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「馬用の水飲み」へ

門を入ると前方に公園地図板がある。地図板左側の遊歩道に入る。

鶴の噴水のある池(雲形池)に近づくと、左の方に京橋の欄干柱が見えるのでそちらに進む。

欄干柱の右側を進むと十字路があるので右折する。

遊歩道の先に水飲み台が置かれているのが見える。

鶴の噴水のある池(雲形池)に近づくと、左の方に京橋の欄干柱が見えるのでそちらに進む。

欄干柱の右側を進むと十字路があるので右折する。

遊歩道の先に水飲み台が置かれているのが見える。

地図版左側の遊歩道に入る

地図版左側の遊歩道に入る 入って進む

入って進む 京橋の欄干柱がある遊歩道を進む

京橋の欄干柱がある遊歩道を進む 十字路で右に曲がって進む

十字路で右に曲がって進むc馬用の水飲み

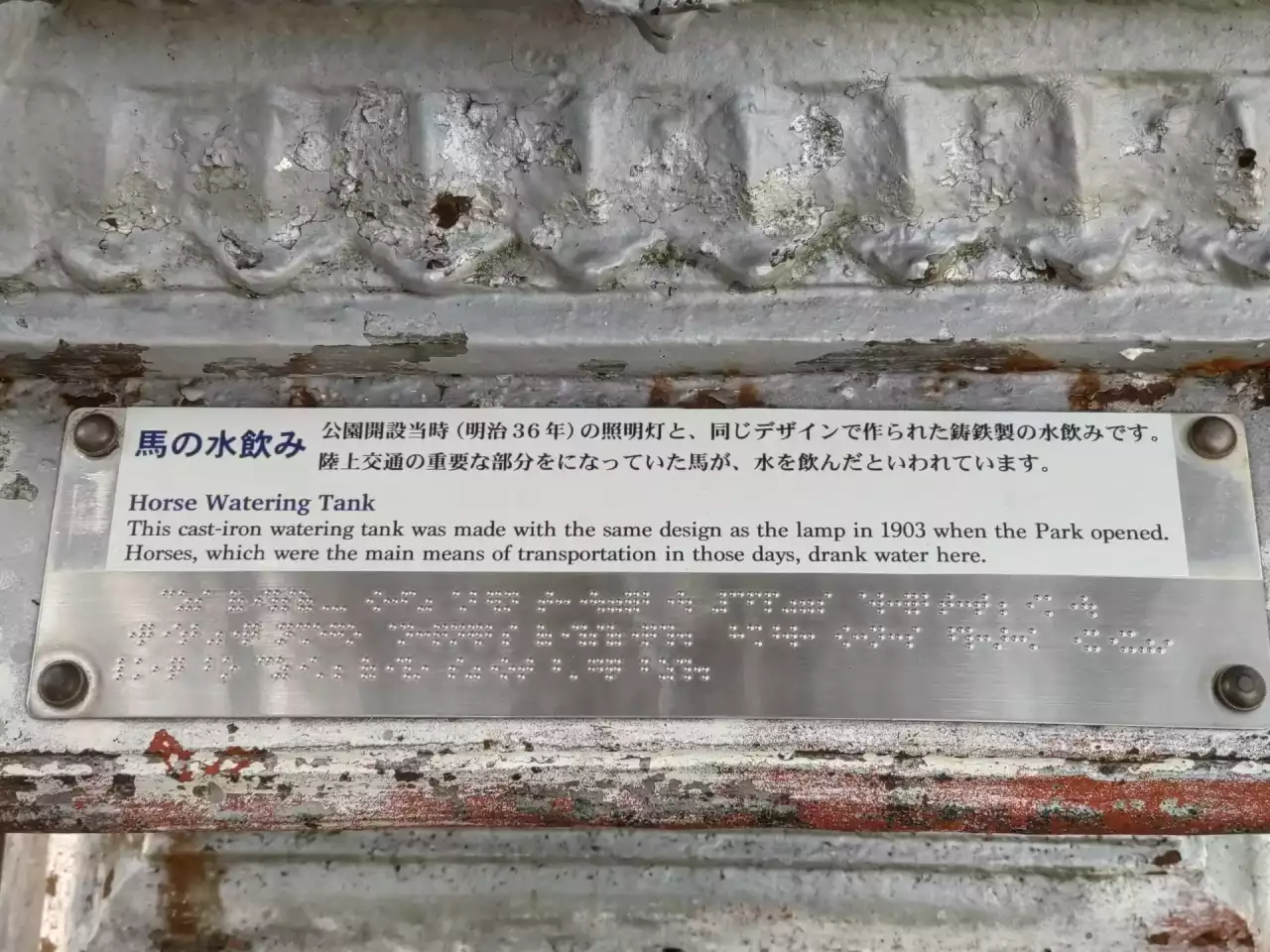

東京都千代田区日比谷公園

開園時に園内に設置されていた馬用の水飲みが置かれている。当時は交通・輸送手段として牛馬が普通に使われていた時代だった。

「日比谷松本楼」へ

水飲みを過ぎて直進すると、左側に松本楼がある。

さらに進むと左側に松本楼が見えてくる

さらに進むと左側に松本楼が見えてくるd日比谷松本楼

東京都千代田区日比谷公園

明治36年の開園と同時に洋風喫茶店としてオープンした。現在はカフェ以外に、レストランや宴会場も併設している。現在の建物は昭和48(1973)年に建て替えられたものだ。

「日比谷OKUROJI」へ

松本楼を出て、前方の広場を通り抜けるように進むと日比谷門がある。

日比谷門を出て、右前方の横断歩道を渡って直進する。

JRの山下橋ガードをくぐって進むと、右側に高架下通路の入り口がある。

日比谷門を出て、右前方の横断歩道を渡って直進する。

JRの山下橋ガードをくぐって進むと、右側に高架下通路の入り口がある。

松本楼を出て公園の出口に向かう

松本楼を出て公園の出口に向かう 公園を出たら右側にある横断歩道を渡って反対側に

公園を出たら右側にある横断歩道を渡って反対側に 渡ったらJRのガード下まで進む

渡ったらJRのガード下まで進む ガード下を進み途中で右に入る

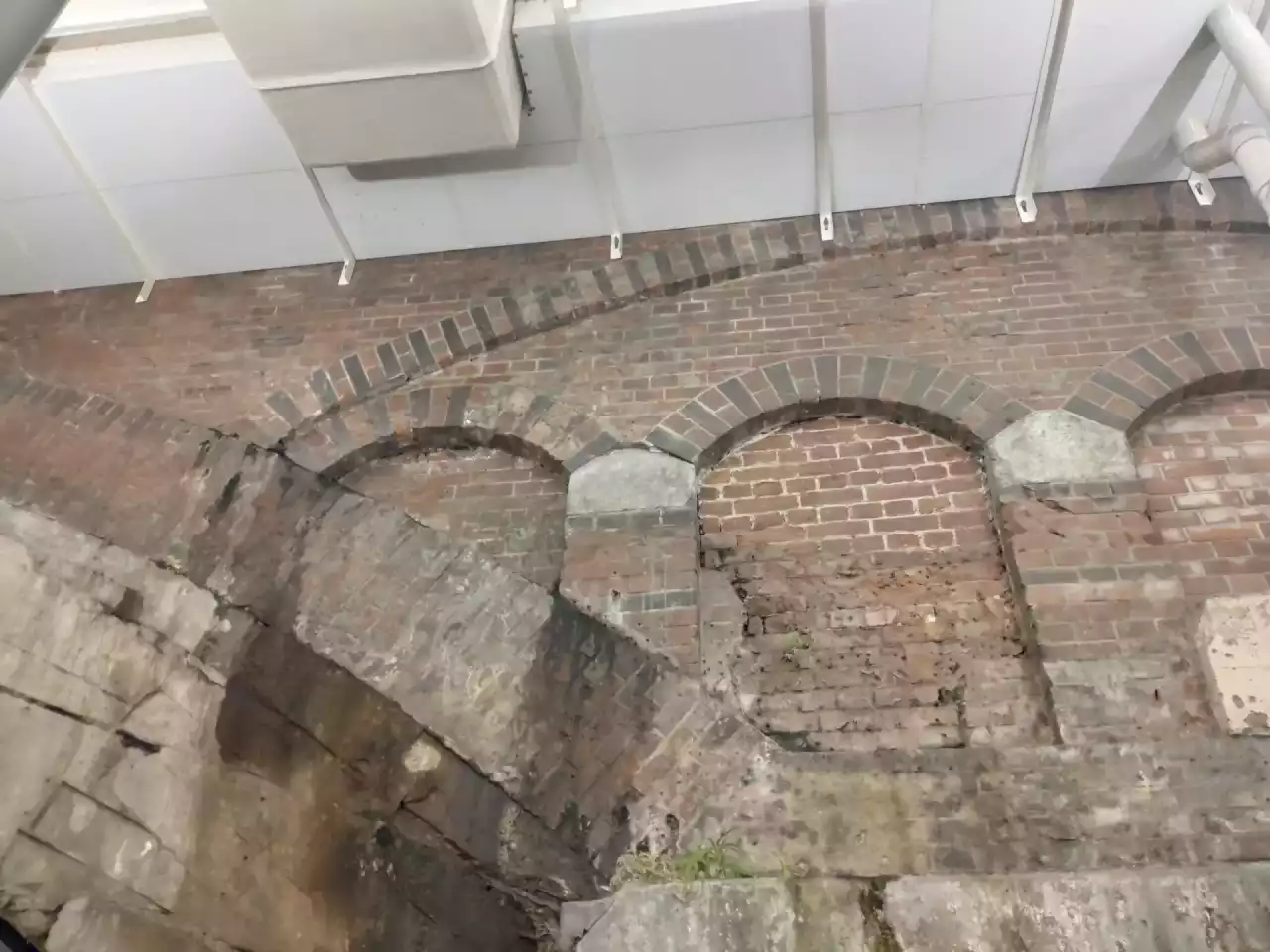

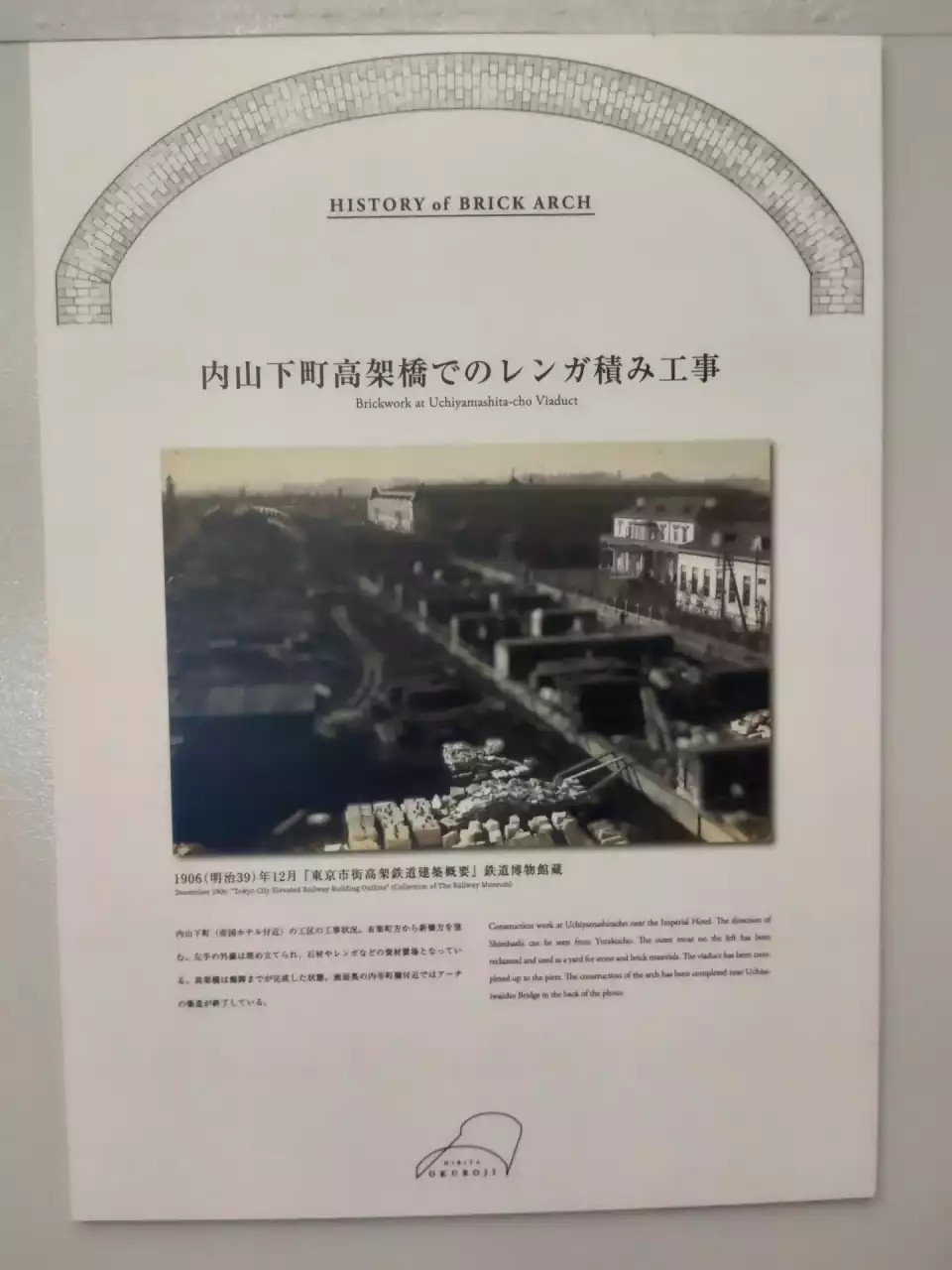

ガード下を進み途中で右に入る7「日比谷OKUROJI」高架下の隠れ家

東京都千代田区内幸町一丁目

明治43(1910)年6月に烏森駅(現・新橋駅)~有楽町間の高架が完成した。山手線が少しずつ延伸した時代である。その高架の下を利用した商業施設で、令和2(2020)年にオープンした。飲食店や物販店が約300m続き、通路の白い柱には高架の歴史解説パネルが計25枚掲示されている。

道案内 「旧新橋停車場・鉄道歴史展示室」へ

道案内 「旧新橋停車場・鉄道歴史展示室」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「路地・出世街道付近」へ

高架を抜けて通りに出たら左に進む。

信号を直進する。

次の信号も直進し、突き当りを右に進む。

信号を直進する。

次の信号も直進し、突き当りを右に進む。

日比谷OKUROJIを抜けたら左に曲がって進む

日比谷OKUROJIを抜けたら左に曲がって進む 信号を渡ってさらに進む

信号を渡ってさらに進む 突き当たりまで進む

突き当たりまで進む 反対側に渡って右に進む

反対側に渡って右に進む「金春通り煉瓦遺構の碑」へ

信号のある交差点「難波橋」を左に進む。

左側2本目の横道の脇に、煉瓦の遺構が置かれているのが見える。

左側2本目の横道の脇に、煉瓦の遺構が置かれているのが見える。

前方の信号で左に曲がる

前方の信号で左に曲がる 左に曲がってしばらく進む

左に曲がってしばらく進む 2本目の横道で左に曲がる

2本目の横道で左に曲がる 曲がった少し先、左側に煉瓦の遺構がある

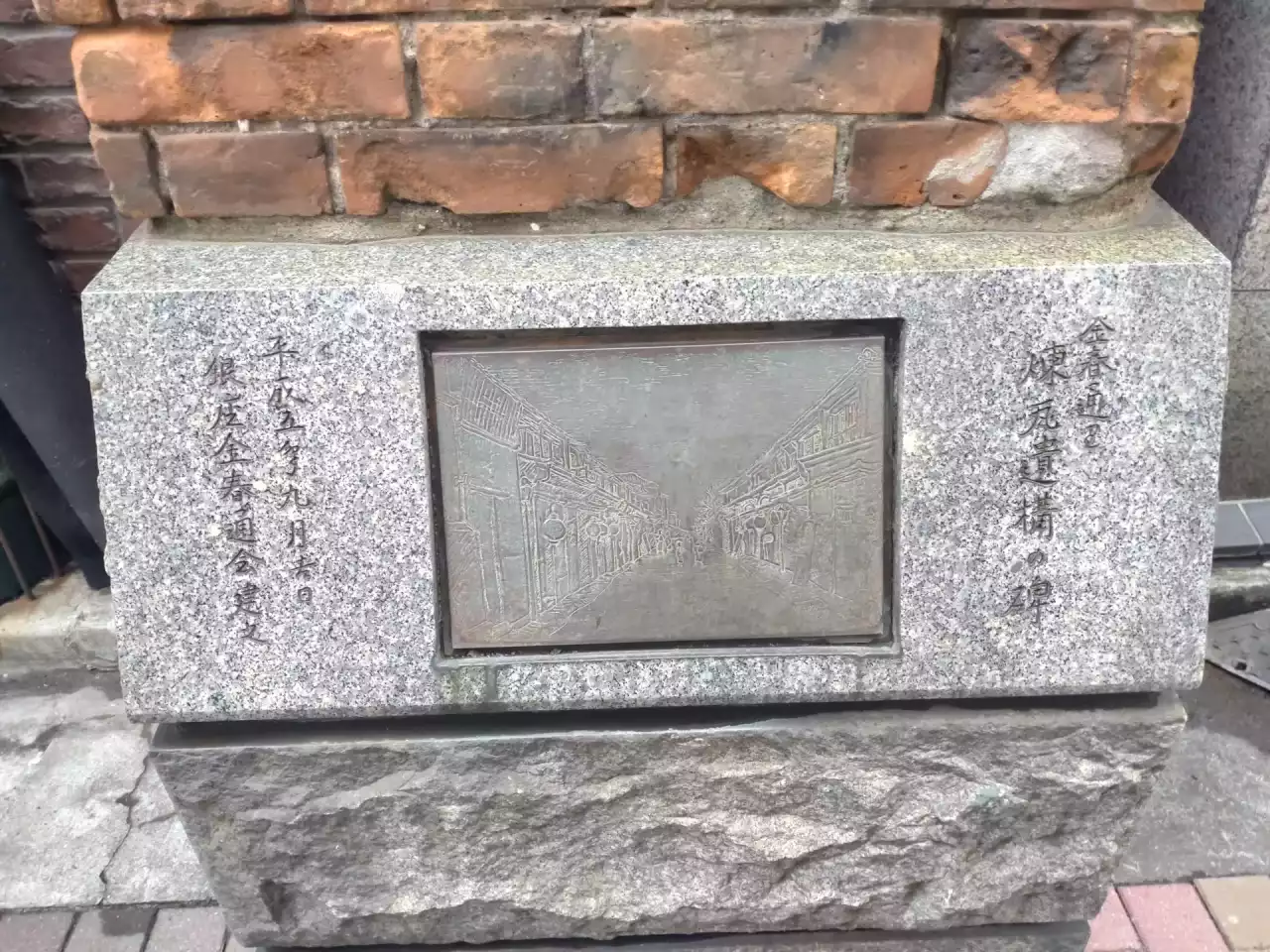

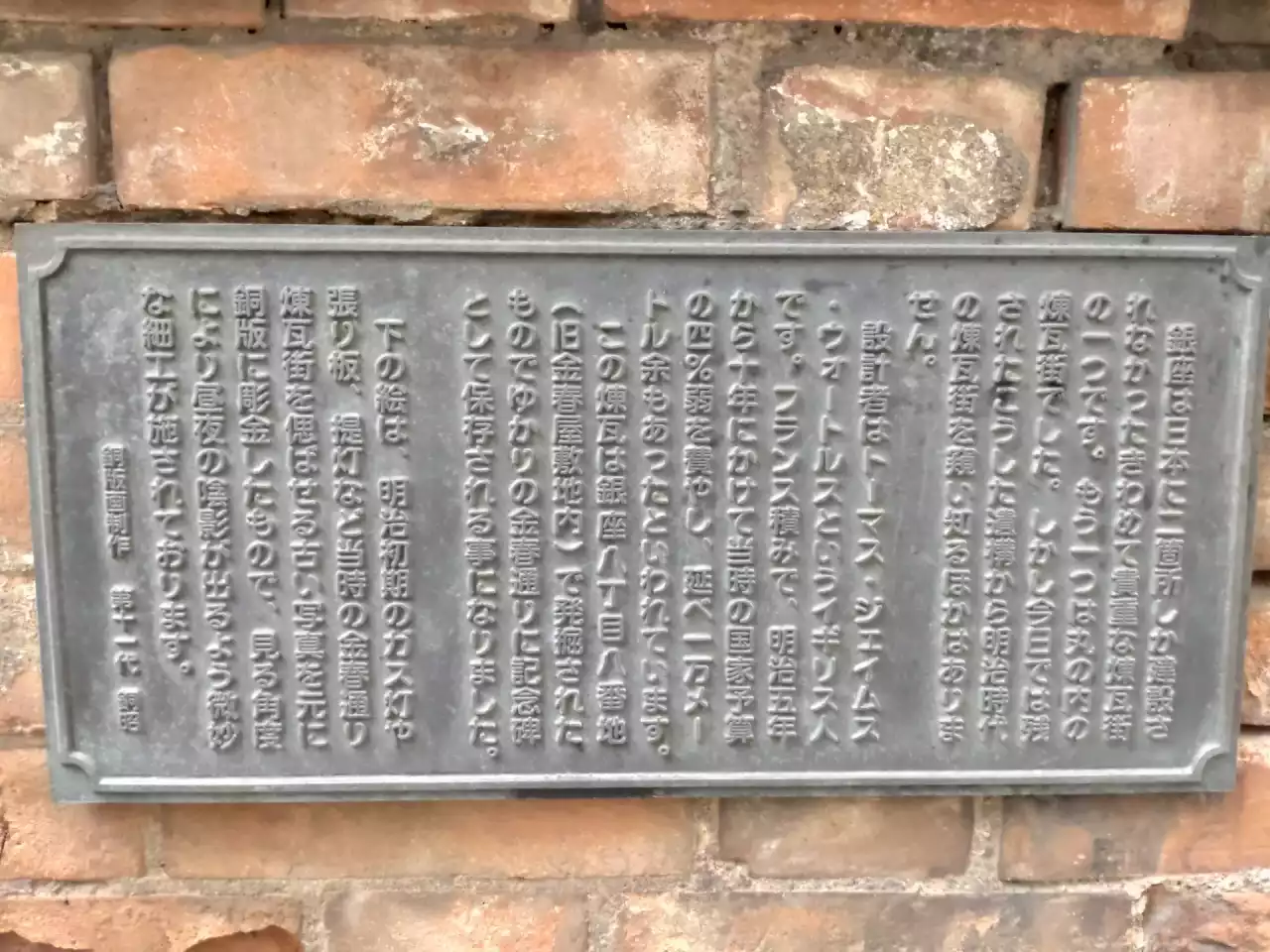

曲がった少し先、左側に煉瓦の遺構があるe金春通り煉瓦遺構の碑

東京都中央区銀座八丁目

明治5(1872)年の銀座大火のあと、銀座では煉瓦を使用した建築が造られるようになった。それらの建物も、大正12(1923)年の関東大震災でほぼすべてが倒壊・焼失した。ここに展示されている煉瓦は、銀座八丁目付近の工事現場から発掘されたものだ。よく見ると煉瓦の積み方がフランス積みであることがわかる。

「新橋親柱」へ

元の道を直進する。

信号のある交差点「銀座八丁目」を渡ってから右に進む。

首都高速道路のガードをくぐった先に新橋親柱がある。

信号のある交差点「銀座八丁目」を渡ってから右に進む。

首都高速道路のガードをくぐった先に新橋親柱がある。

元の道に戻りさらに進む

元の道に戻りさらに進む 銀座八丁目の信号を渡って反対側に

銀座八丁目の信号を渡って反対側に 渡ったらさらに右に曲がって信号を渡ってガードをこえる

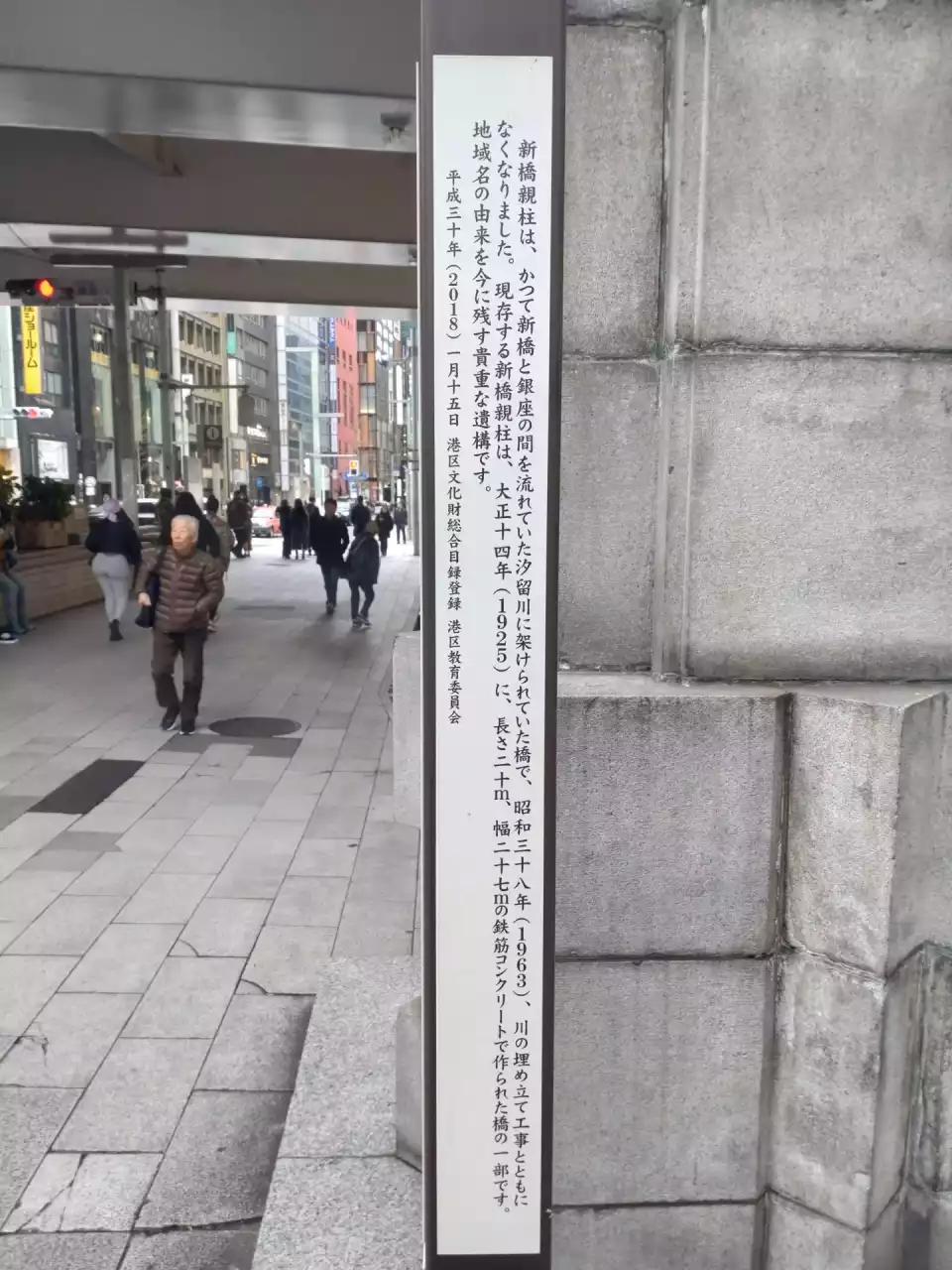

渡ったらさらに右に曲がって信号を渡ってガードをこえるf新橋親柱

東京都港区新橋一丁目

かつてここを流れていた汐留川に架かっていた橋が「新橋」だ。新橋を渡る道は東海道であり、この場所は交通の要衝だった。汐留川は昭和38(1963)年に埋め立てられ橋は無くなった。川跡には首都高速道路が通っている。

「旧新橋停車場・鉄道歴史展示室」へ

直進し、信号のある大きな交差点を渡ってから左に進む。

少し先に旧新橋停車場への遊歩道があるので入る。

少し先に旧新橋停車場への遊歩道があるので入る。

さらに進む

さらに進む 信号で反対側に渡ってから左に

信号で反対側に渡ってから左に 左に曲がったら進む

左に曲がったら進む 少し進むと斜めに入る遊歩道がある

少し進むと斜めに入る遊歩道がある8「旧新橋停車場・鉄道歴史展示室」日本の鉄道はここから

東京都港区東新橋一丁目

明治5(1872)年に開業した新橋停車場の駅舎を復元し、平成15(2003)年にオープンした施設。展示室では鉄道の歴史に関する様々な資料を見ることができる。当時のプラットホームの一部が復元されている外の展示も必見だ。入館無料。月曜日休館(月曜祝日の時は火曜休館)

道案内 「新橋駅」へ

道案内 「新橋駅」へ「各路線の新橋駅」へ

旧新橋停車場を出て左に進む。

信号のある大きな交差点を渡って直進するとその先に東京メトロ銀座線新橋駅の入り口があり、その先にはJR新橋駅がある。

先ほどの信号のある大きな交差点を渡って左に進めば、少し先に都営地下鉄浅草線新橋駅連絡口がある。

信号のある大きな交差点を渡って直進するとその先に東京メトロ銀座線新橋駅の入り口があり、その先にはJR新橋駅がある。

先ほどの信号のある大きな交差点を渡って左に進めば、少し先に都営地下鉄浅草線新橋駅連絡口がある。

出て左に進み交差点まで戻る

出て左に進み交差点まで戻る 交差点で直進方向の信号で横断歩道を渡る

交差点で直進方向の信号で横断歩道を渡る「都営地下鉄浅草線新橋駅連絡口」へ

信号のある大きな交差点を渡って左に進めば、少し先に都営地下鉄浅草線新橋駅連絡口がある。

信号を渡って左に曲がって進む

信号を渡って左に曲がって進む しばらく進むと新橋駅前ビルが見えてくる

しばらく進むと新橋駅前ビルが見えてくる「東京メトロ銀座線新橋駅」へ

信号のある大きな交差点を渡って直進するとその先に東京メトロ銀座線新橋駅の入り口がある。

信号を渡って直進すると東京メトロ銀座線新橋駅の入り口が見えてくる

信号を渡って直進すると東京メトロ銀座線新橋駅の入り口が見えてくる「新橋駅」へ

東京メトロ銀座線新橋駅の入り口を越えて進むと、その先にはJR新橋駅がある。

東京メトロ銀座線新橋駅の入り口を越えてさらに進む

東京メトロ銀座線新橋駅の入り口を越えてさらに進む 信号を渡った先にJR新橋駅がある。

信号を渡った先にJR新橋駅がある。9JR新橋駅

東京都港区新橋二丁目

銀座口

東京メトロ銀座線新橋駅

東京都港区新橋二丁目

2番出入口

都営地下鉄浅草線新橋駅

東京都港区新橋二丁目

都営地下鉄浅草線新橋駅連絡口