港区 「赤坂」 アカサカサガス江戸・明治

赤坂にBizタワーやACTシアターがオープンして約17年。新しいものが造られると古いものは消えてゆくもの。でも、消えずに残っているものもたくさんある。今回は赤坂の昔を探して歩く。

0東京メトロ銀座線・丸の内線「赤坂見附駅」

東京都港区元赤坂一丁目

東京メトロ銀座線・丸の内線「赤坂見附駅」出発

赤坂見附方面改札を出て出口Dへ向かう。

赤坂見附方面改札を出て出口Dへ向かう。

道案内 「赤坂門跡」へ

道案内 「赤坂門跡」へ「赤坂門跡」へ

出口Dを出て、横断歩道を渡って直進する。

お濠を左に見ながら坂を上がると左側に石垣が見えてくる。

お濠を左に見ながら坂を上がると左側に石垣が見えてくる。

入り口Dの正面にある横断歩道を渡る

入り口Dの正面にある横断歩道を渡る 永田町駅7番出入り口を通り過ぎて進む

永田町駅7番出入り口を通り過ぎて進む 坂を上がっていくと石垣が見えてくる

坂を上がっていくと石垣が見えてくる1「赤坂門跡」ここが本来の見附

東京都千代田区紀尾井町

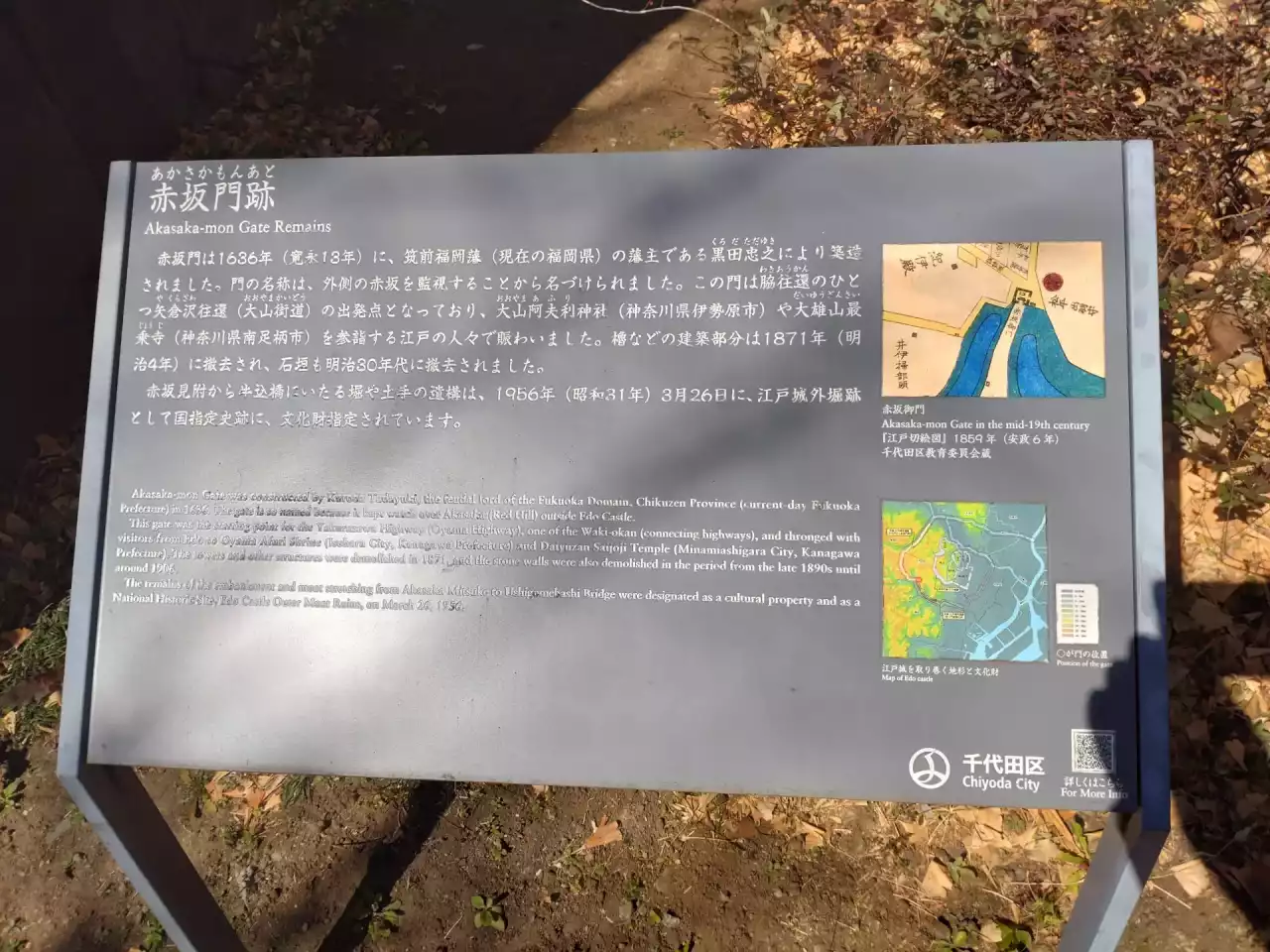

江戸城外廓(そとくるわ)門のひとつ。ここで人の出入りを監視していた。見附とは見張りのことである。渡櫓(わたりやぐら)門や高麗(こうらい)門は明治4(1871)年から翌年にかけて取り壊され、今は石垣だけが残っている。写真付きの解説パネルがある。また、ここは大山街道の起点でもあった。

道案内 「空の広場」へ

道案内 「空の広場」へ「空の広場」へ

石垣のすぐ先を左折する。

左側に広場が見える。階段を下りて広場に入る。

左側に広場が見える。階段を下りて広場に入る。

左に曲がる

左に曲がる 9a出入り口を通り過ぎて左に曲がる

9a出入り口を通り過ぎて左に曲がる 左に曲がると広場があるので入る

左に曲がると広場があるので入る2「空の広場」空の広場は石の広場

東京都千代田区紀尾井町

東京ガーデンテラス紀尾井町内に設置された広場だ。空の広場と命名されてはいるが、どう見ても石の広場である。江戸時代ここは紀伊徳川家藩邸であった。周りを囲んでいる石の段の下には、江戸時代そのままの石垣が保存されているそうだ。大通りに上がる階段脇には、藩邸をめぐっていた下水溝を再現した石組がある。

道案内 「紀伊和歌山藩徳川家屋敷跡」へ

道案内 「紀伊和歌山藩徳川家屋敷跡」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「石垣と刻印の見えるデッキ」へ

「空の広場」からお濠を左に見ながら、ビルに沿ってテラスの道を進む。

左側に狭い下り階段があるので下りる。

遊歩道を進むと石垣の見えるデッキがある。

左側に狭い下り階段があるので下りる。

遊歩道を進むと石垣の見えるデッキがある。

空の広場を出る

空の広場を出る テラスに沿って進むと左側に遊歩道に入る入り口がある

テラスに沿って進むと左側に遊歩道に入る入り口がある 遊歩道の入り口、見落としがちなので注意

遊歩道の入り口、見落としがちなので注意 遊歩道の階段を下りる

遊歩道の階段を下りるa赤坂御門の石垣と刻印

東京都千代田区紀尾井町

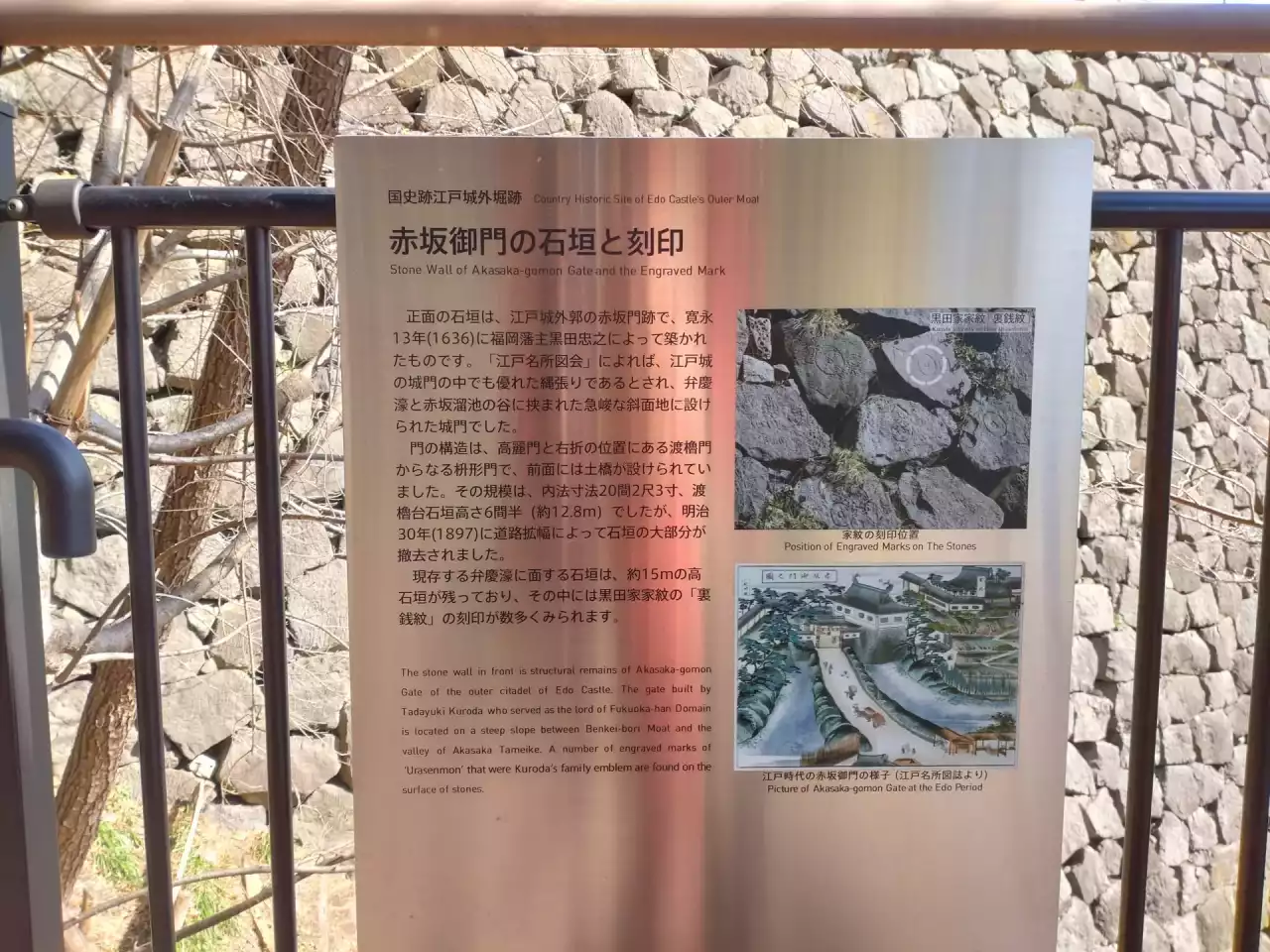

弁慶堀の奥、赤坂御門の石垣は寛永13(1636)年に福岡藩黒田家によって築かれたものだ。デッキに設置された説明板には、石垣や石に刻まれた刻印の解説板がある。

「紀伊和歌山藩徳川家屋敷跡」へ

遊歩道をさらに進むと、元のテラスの道に戻る。

直進し、先の階段を下りる。

大通りに出て、左に進むと橋の手前に石柱が立っている。

直進し、先の階段を下りる。

大通りに出て、左に進むと橋の手前に石柱が立っている。

遊歩道を進む

遊歩道を進む 元のテラスに戻るので左に進む

元のテラスに戻るので左に進む 建物に沿って進んで行く

建物に沿って進んで行く 階段を下りて大通りで左に曲がる

階段を下りて大通りで左に曲がる3「紀伊和歌山藩徳川家屋敷跡」広大な敷地だった

東京都千代田区紀尾井町

江戸時代の紀州徳川家上屋敷はかなり広く、現在の紀尾井町1~3丁目ほぼ全ての範囲であった。明治以降は分割され、南側の部分は北白川宮邸、李王家東京邸と変遷してきた。昭和27(1952)年に国土計画興業がその土地建物を購入、昭和30(1955)年に赤坂プリンスホテルが開業する。プリンスホテルは平成23(2011)年に営業を終了し、跡地に商業施設・オフィス・ホテル・マンションなどがある東京ガーデンテラス紀尾井町が平成28(2016)年に竣工した。

道案内 「豊川稲荷」へ

道案内 「豊川稲荷」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「弁慶橋」へ

石柱のすぐ前に、橋がある。

b弁慶橋

東京都千代田区紀尾井町

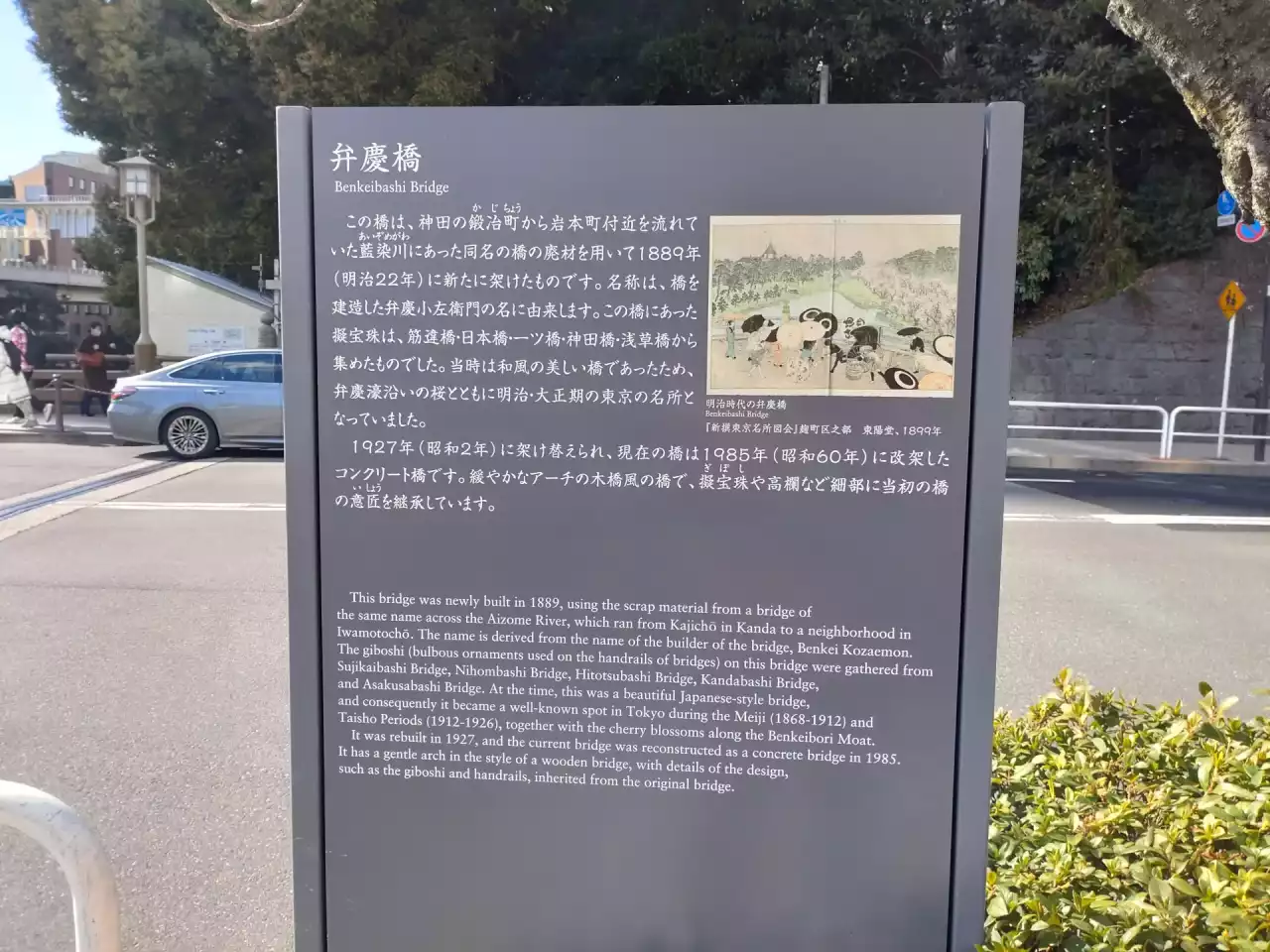

江戸時代この橋は無く、明治22(1889)年にここに架けられた。架けられたといっても新しく作ったのではなく、神田岩本町の近くを流れていた藍染川にかかっていた弁慶橋を移設したという。元の弁慶橋を作ったのが江戸城普請の大工棟梁「弁慶小左衛門」なる人物で、その人の名が橋名の由来だ。(諸説ある)。現在の橋は昭和60(1985)年に改築されたもの。

「赤坂見附交差点」へ

橋を渡りきったら右側にある横断歩道を渡る。

左に進み、さらに横断歩道で大通り(外堀通り)も渡る。

右方向、「246青山通り」と表示の道を進む。

左に進み、さらに横断歩道で大通り(外堀通り)も渡る。

右方向、「246青山通り」と表示の道を進む。

橋を渡って右に曲がる

橋を渡って右に曲がる 横断歩道を渡って反対側に(正面に見えるのは赤坂見附駅出入口D)

横断歩道を渡って反対側に(正面に見えるのは赤坂見附駅出入口D) さらに左に曲がって横断歩道で反対側に

さらに左に曲がって横断歩道で反対側に 246 青山通りを進む

246 青山通りを進む「豊川稲荷」へ

青山通り(上り坂)をしばらく進むと、豊川稲荷の入り口と門が見えてくる。

青山通りに沿って進む

青山通りに沿って進む 緩やかな坂道を上がっていく

緩やかな坂道を上がっていく 歩道橋を越えた先に赤い幟が見えてくる

歩道橋を越えた先に赤い幟が見えてくる 歩道橋を越えて進むと豊川稲荷の入り口がある

歩道橋を越えて進むと豊川稲荷の入り口がある4「豊川稲荷」神社ではなく寺

東京都港区元赤坂一丁目

愛知県豊川市にある「豊川閣妙厳(みょうごん)寺」の東京別院であり、曹洞宗のお寺である。江戸時代に大岡家(江戸町奉行大岡越前守で有名)の下屋敷が近くにあり、豊川稲荷はその屋敷内に祀られていた。大岡家の手を離れ、この場所で新たに祀られることになったのは明治20(1887)年のことだ。境内には他にもたくさんの神様や仏様が祀られている。融通稲荷で授けられる黄色い紙袋に入った「融通金」を持っていると、金回りが良くなるご利益があるそうだ。

道案内 「武家屋敷門」へ

道案内 「武家屋敷門」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「虎屋・赤坂店」へ

入り口とは反対方向の出入り口から青山通りに出て、右に進む。

横断歩道で青山通りを渡ると、すぐ右に「虎屋」がある。

横断歩道で青山通りを渡ると、すぐ右に「虎屋」がある。

反対側の出入り口に進む

反対側の出入り口に進む 出入り口から通りにでて右に進む

出入り口から通りにでて右に進む 出てすぐ先にある横断歩道で反対側に渡って右に

出てすぐ先にある横断歩道で反対側に渡って右にc虎屋・赤坂店

東京都港区赤坂四丁目

室町時代に京都で創業し、明治2(1869)年に東京にも出店した。「やらと」の暖簾で有名な和菓子の老舗である。2Fには虎屋菓寮(喫茶)があるが、いつも行列している。B1のギャラリーで和菓子文化の展示をしていることもある。

「武家屋敷門」へ

店を出たら、青山通りを赤坂方面に進む。(もどるかたち)

右側一本目の横道に入って直進する。

十字路を右折すると、すぐ先の左側に武家屋敷門がある。

右側一本目の横道に入って直進する。

十字路を右折すると、すぐ先の左側に武家屋敷門がある。

店を出たら右に進む

店を出たら右に進む 右に曲がる

右に曲がる 十字路まで坂道を進む

十字路まで坂道を進む 十字路まで進むと右斜め向かいに門が見える

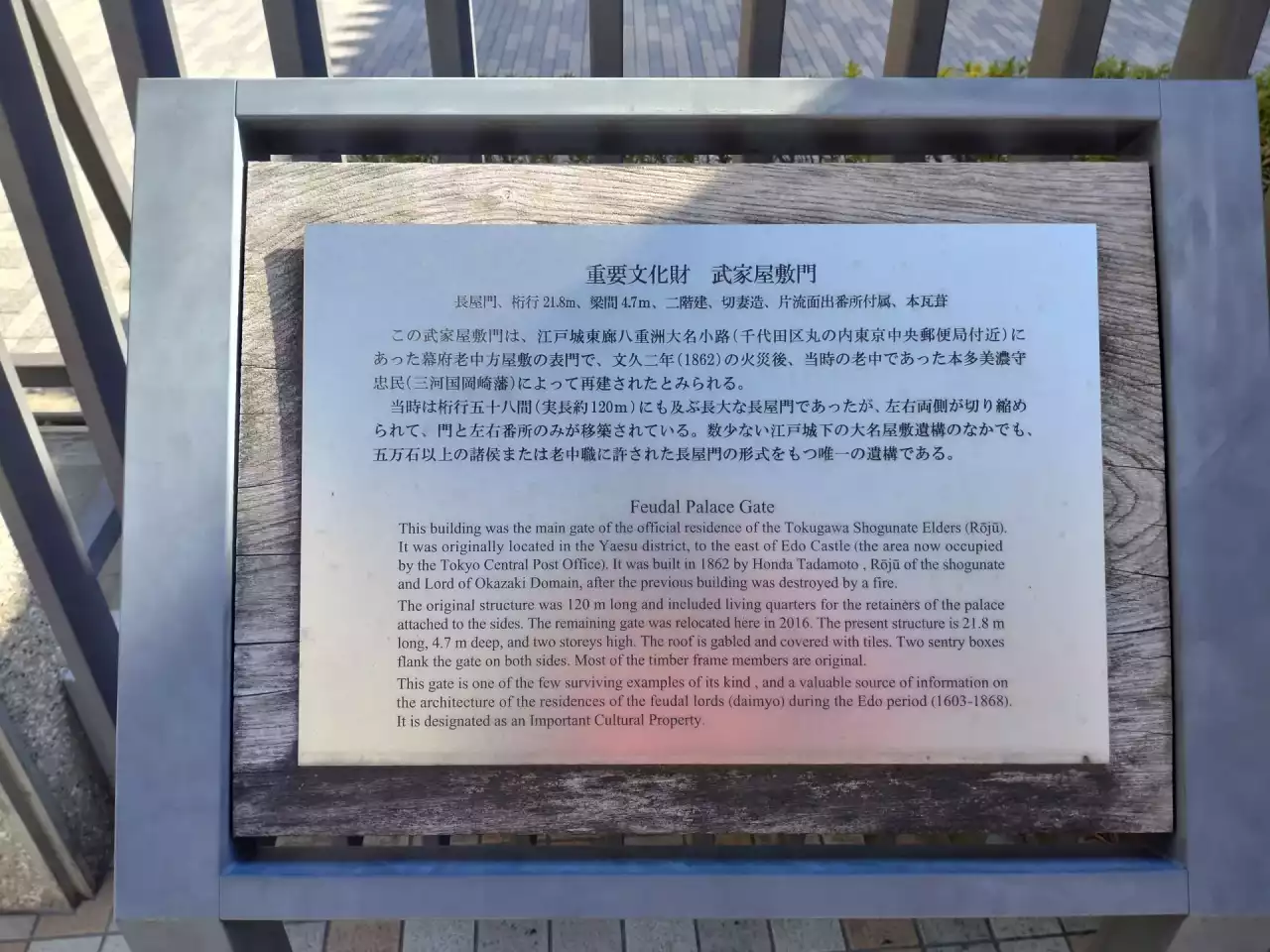

十字路まで進むと右斜め向かいに門が見える5「武家屋敷門」若人を見守る流転の門

東京都港区赤坂四丁目

山脇学園が所有する武家屋敷門である。元々は岡崎藩本多家の門で、現在の丸の内二丁目にあった。この門は4回も移設されている。1回目は明治時代。海軍予備学校(後の海城中学校)の正門にするため現在の霞が関二丁目に移された。2回目は昭和6(1931)年。実業家の藤山雷太が購入し、芝白金の自宅に移設した。その後、門は昭和48(1973)年に山脇学園に譲渡され、千葉九十九里にあった臨海学校施設に移設したのが3回目。そして平成28(2016)年、赤坂本校舎新築に伴って九十九里から再び東京に移設された。

道案内 「丹後坂」へ

道案内 「丹後坂」へ「丹後坂」へ

元の道を戻り、十字路を越えて直進する。(この道は旧大山街道)

少し進むと道が分岐する。右に曲がる道を進む。

しばらく直進すると、下りの階段に出る。

少し進むと道が分岐する。右に曲がる道を進む。

しばらく直進すると、下りの階段に出る。

十字路まで戻ってそのまま進む

十字路まで戻ってそのまま進む 右に曲がる

右に曲がる 曲がって突き当たりまで進むと階段坂がある

曲がって突き当たりまで進むと階段坂がある6「丹後坂」一ツ木通りへの近道

東京都港区赤坂四丁目

中央が植え込みで仕切られている階段坂である。坂がつくられたのは元禄時代、武蔵六浦藩米倉丹後守の屋敷が近くにあったことが坂名の由来だ。坂下の低地にはかつて大刀洗川が流れていて、谷地は黒鍬(くろくわ)谷と呼ばれていた。一ツ木通り方面に出るには便利な坂道だ。

道案内 「鈴振稲荷神社の旧地」へ

道案内 「鈴振稲荷神社の旧地」へ「赤坂四丁目の細道」へ

丹後坂の階段を下り、右に進む。

左側一本目、駐車場の間にある細い横道を入る。

左側一本目、駐車場の間にある細い横道を入る。

丹波坂の階段を下りて右に曲がる

丹波坂の階段を下りて右に曲がる 曲がったら進む

曲がったら進む 駐車場の間に細い路地がある

駐車場の間に細い路地がある 細い路地に入る

細い路地に入る「鈴振稲荷神社の旧地」へ

右・左とカギ型に曲がって進むと、少し上り坂になって十字路に出る。

十字路を右折して進む。

すぐ先左側の奥まったところに稲荷がある。

十字路を右折して進む。

すぐ先左側の奥まったところに稲荷がある。

細道を進んで行くと通りに出るので右に曲がる

細道を進んで行くと通りに出るので右に曲がる 右に曲がって進む

右に曲がって進む 鈴振稲荷神社の案内版があるので左に曲がって入る

鈴振稲荷神社の案内版があるので左に曲がって入る 曲がった奥に赤い幟が見える

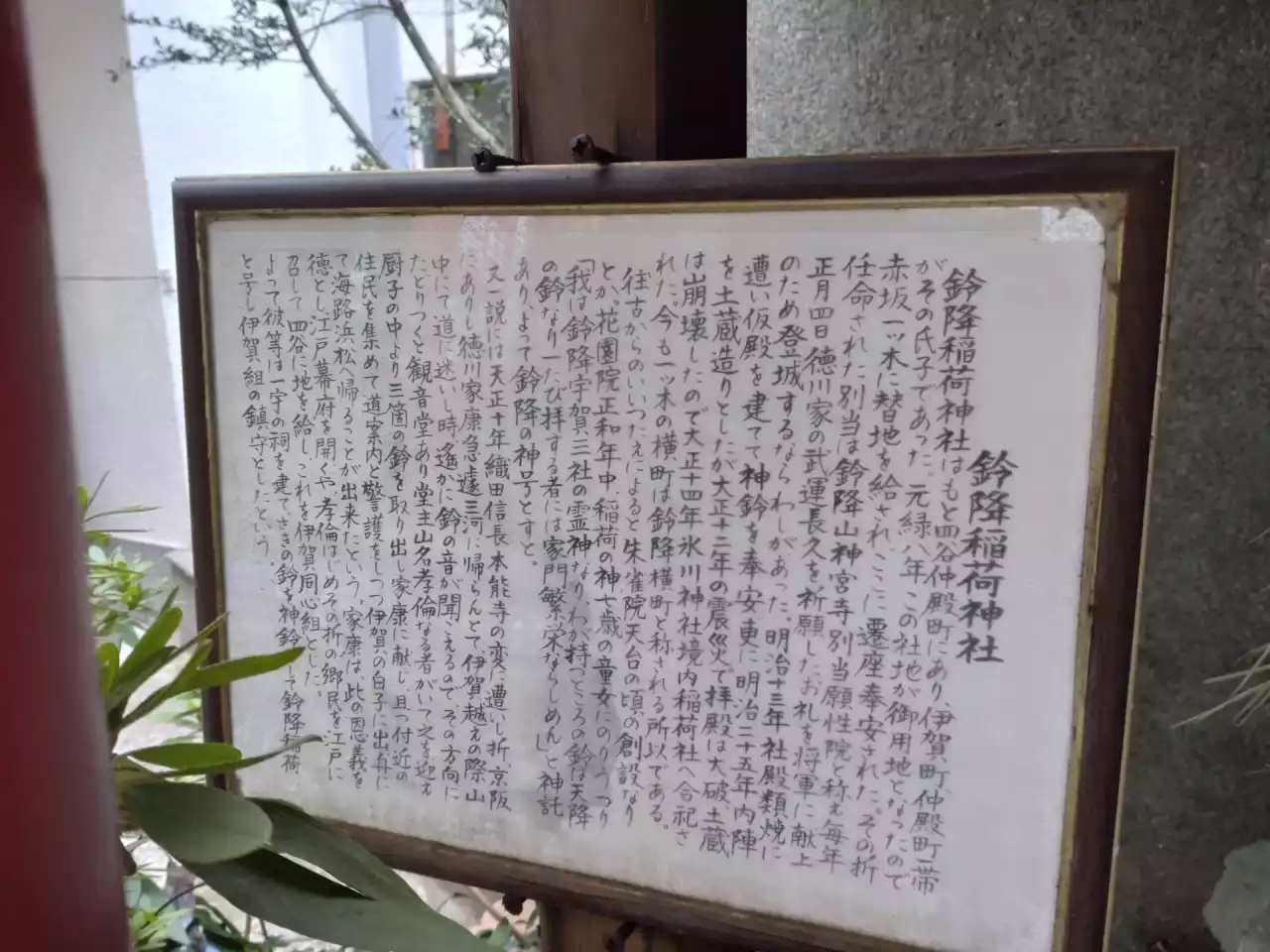

曲がった奥に赤い幟が見える7「鈴降(すずふり)稲荷神社の旧地」家康と伊賀衆の守り神

東京都港区赤坂五丁目

鈴振稲荷はその名の通り「鈴」と関係がある。その鈴とは徳川家康が「伊賀越え脱出」の時に山中の観音堂の主からお守りにと渡された3個の鈴だ。伊賀衆の道案内も付けてもらい無事に浜松に帰還した家康は恩を忘れなかった。江戸開府後に伊賀衆を召し抱え四谷鉄砲坂付近に土地を与えたのだ。伊賀衆はこの鈴を神鈴とした神社を建て鎮守にしたという。神社は元禄年間に鉄砲坂付近からここに移された。その後、大正14(1925)年に赤坂氷川神社境内の四合(しあわせ)稲荷神社に合祀された。現在ここは神社の旧地として地元の方々が祠を守っている。

道案内 「赤坂地区旧町名由来板」へ

道案内 「赤坂地区旧町名由来板」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「陸軍境界石」へ

元の道まで戻り、先に進む。

左側1本目の横道は通り過ぎる。(奥の公園にトイレあり)

左側、緑色の金網フェンスが続くところに境界石がある。

左側1本目の横道は通り過ぎる。(奥の公園にトイレあり)

左側、緑色の金網フェンスが続くところに境界石がある。

元の道まで戻り左に曲がる

元の道まで戻り左に曲がる 曲がって進む

曲がって進むd陸軍境界石

東京都港区赤坂五丁目

陸軍省所轄(地)と刻まれた石柱で、一般に軍用標石とよばれているものだ。軍の施設の境界線を示すもので、戦前まではこの道路の南側一帯は近衛歩兵第三連隊の兵舎があった。

「赤坂地区旧町名由来板」へ

道を先に進む。

円通寺坂の標柱の先、左側に公園の入り口があるので入る。

上り階段の左横に説明板がある。

円通寺坂の標柱の先、左側に公園の入り口があるので入る。

上り階段の左横に説明板がある。

さらに進む

さらに進む 円通寺坂の木柱の先から公園に入る

円通寺坂の木柱の先から公園に入る 階段の横に説明板がある

階段の横に説明板がある8「赤坂地区旧町名由来板」赤坂一ツ木町と赤坂丹後町

東京都港区赤坂五丁目

赤坂地区の旧町名の由来を解説している表示板だ。新旧の地図が付いていてわかりやすい。赤坂地区9か所に設置されており、それぞれに1~3つの旧町名の由来が書かれている。

道案内 「近衛歩兵第三聯隊跡」へ

道案内 「近衛歩兵第三聯隊跡」へ「赤坂パークビル」へ

由来版横の階段を上がる。

上がった先の右側が赤坂パークビルで、大きな広場があるので入る。

広場の先の方に、樹木の繁る一角があるので入ってみると石碑が置かれている。

上がった先の右側が赤坂パークビルで、大きな広場があるので入る。

広場の先の方に、樹木の繁る一角があるので入ってみると石碑が置かれている。

説明板の右側にある階段を上がる

説明板の右側にある階段を上がる 上がりきったら少し進んで右に入る

上がりきったら少し進んで右に入る さらに右に曲がる

さらに右に曲がる 広場があるので入って左に

広場があるので入って左に「近衛歩兵第三聯隊跡」へ

広場の先の方に、樹木の繁る一角があるので入ってみると石碑が置かれている。

広場に入ったら左に曲がって進む、スロープの手前に階段がある

広場に入ったら左に曲がって進む、スロープの手前に階段がある 階段を上がって中に入る

階段を上がって中に入る 上がった先に石碑がある

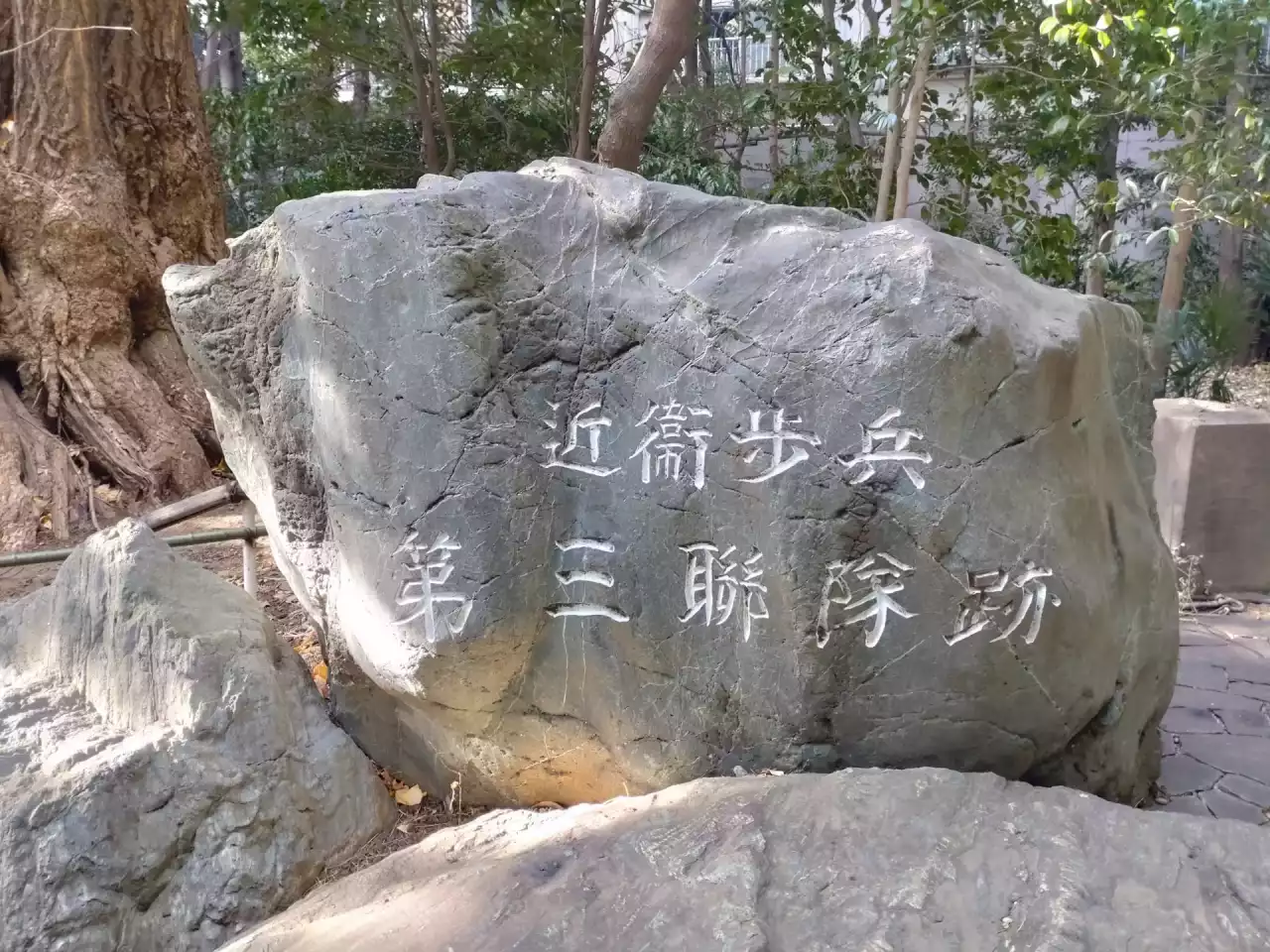

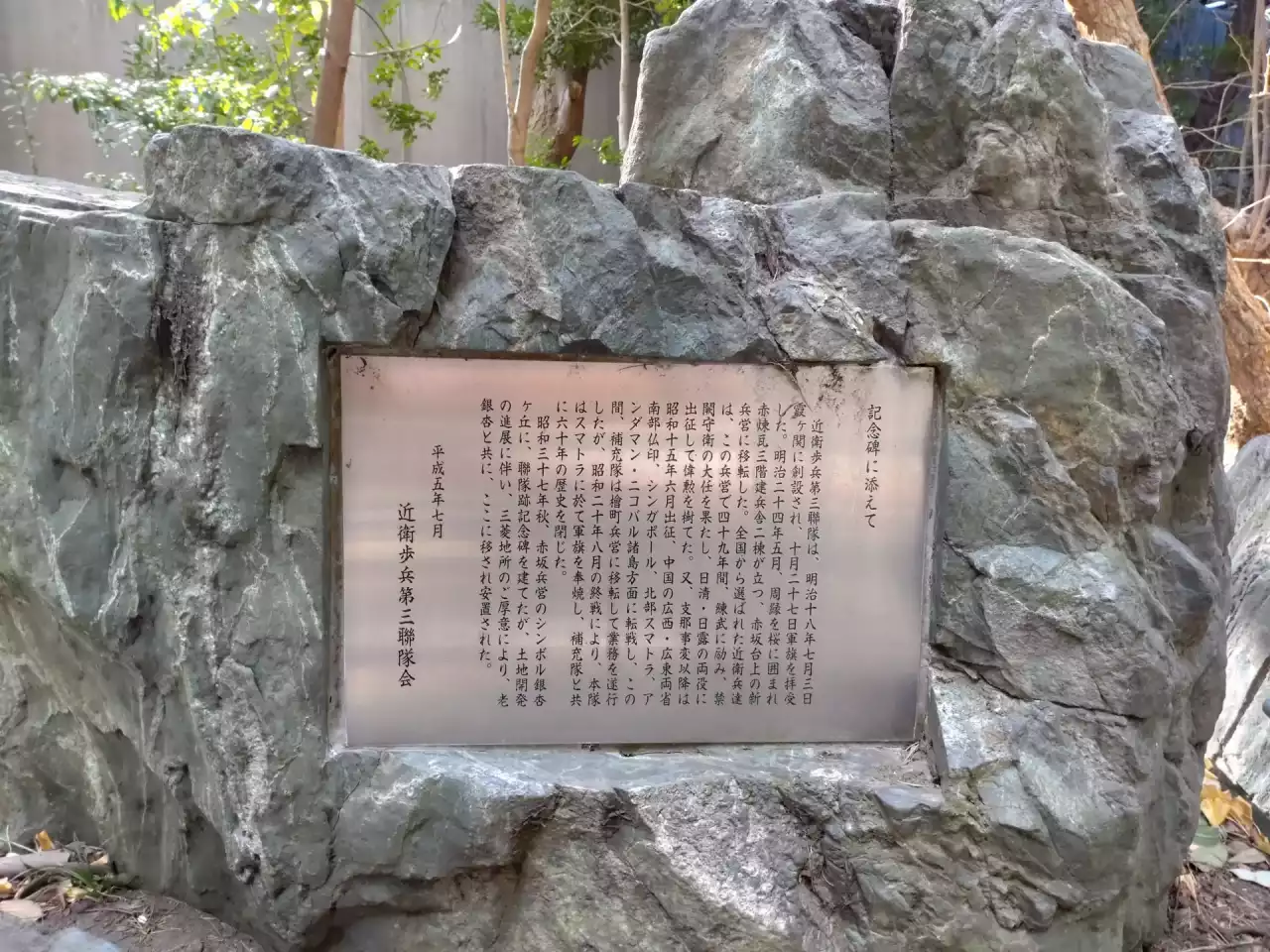

上がった先に石碑がある9「近衛歩兵第三聯隊(れんたい)跡」戦前の記憶ひっそりと

東京都港区赤坂五丁目

近衛歩兵連隊は天皇を警護する直属の部隊で、第一連隊~第十連隊まであった。現在のTBSや赤坂サカスを含むこの一帯には近衛歩兵第三連隊があり、赤レンガ造り3階建ての大きな兵舎が2棟建っていた。高台に建つ兵舎はとても目立っていたそうである。

道案内 「報土寺」へ

道案内 「報土寺」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「赤坂五丁目の信号」へ

石碑のある一角を出て、上り坂になっている通路を進む。

大通りに出たら左に進む。

大通りに出たら左に進む。

広場まで戻る

広場まで戻る 戻ったら右に曲がって進む

戻ったら右に曲がって進む 通りにでたら左に進む

通りにでたら左に進む 時間に余裕があれば高台からの景色を眺めてみよう

時間に余裕があれば高台からの景色を眺めてみよう「三分坂」へ

大通りに出たら左に進む。

信号で右側の横断歩道を渡ってから直進する。(道路の反対側を進むかたち)

右にカーブすると三分坂になる。

信号で右側の横断歩道を渡ってから直進する。(道路の反対側を進むかたち)

右にカーブすると三分坂になる。

左に曲がって進む

左に曲がって進む 信号まで来たら先に右に曲がる

信号まで来たら先に右に曲がる 横断歩道で反対側に

横断歩道で反対側に 渡ったら左に曲がって進む

渡ったら左に曲がって進むe三分(さんぷん)坂

東京都港区赤坂七丁目

急坂なので荷車を上げるのに銀3分(さんぷん)増額したことが坂名の由来だ。(諸説ある)

銀1匁(3.75g)の1/10が1分(ぷん)なので、銀3分は1.125gに相当する。現在の銀の価格でいうと150円前後といったところだ。

銀1匁(3.75g)の1/10が1分(ぷん)なので、銀3分は1.125gに相当する。現在の銀の価格でいうと150円前後といったところだ。

「報土寺」へ

三分坂を下る。

右側の築地塀はお寺だ。

右側の築地塀はお寺だ。

坂を下る

坂を下る 坂の下にある木柱の先に入り口がある

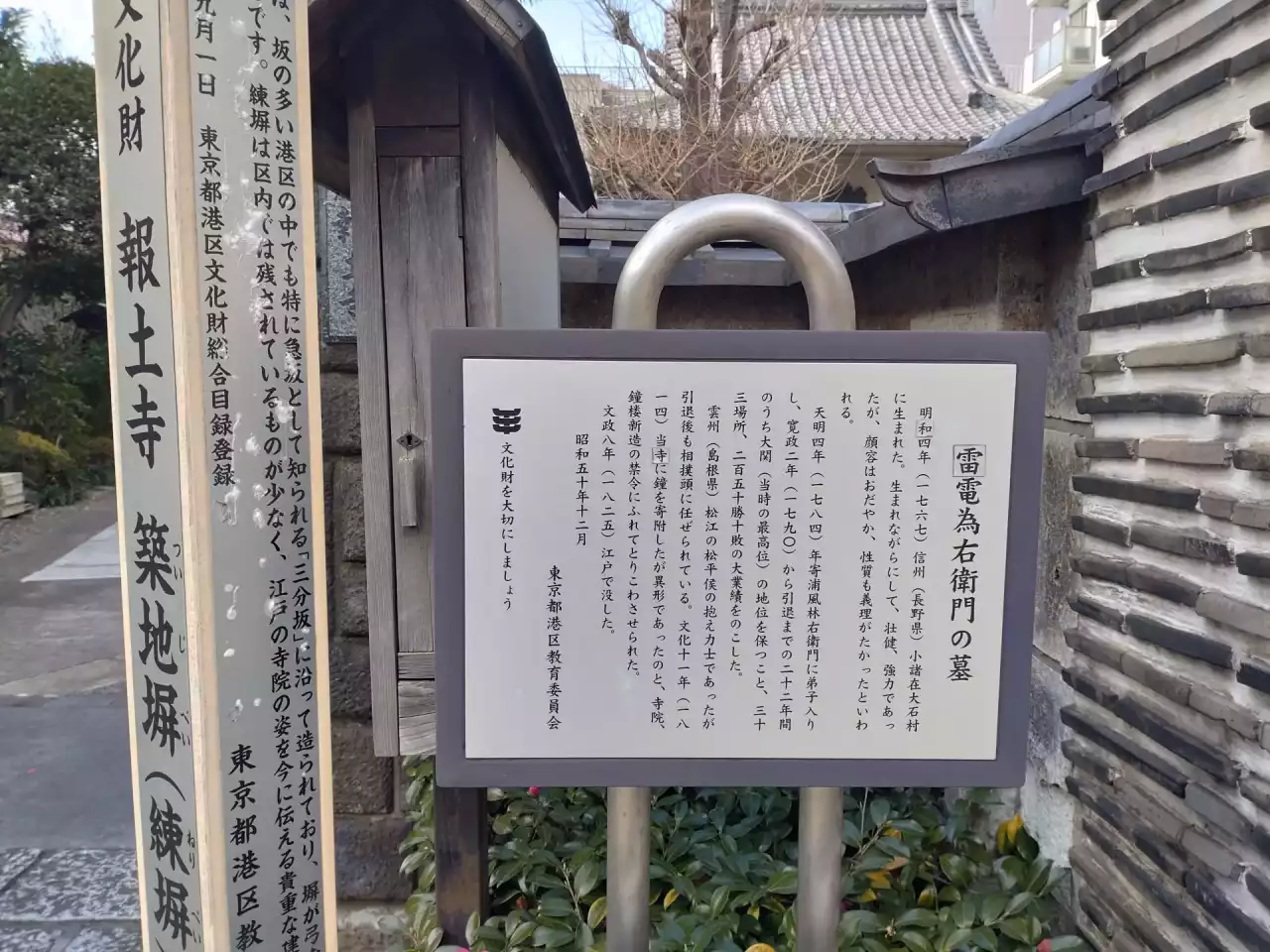

坂の下にある木柱の先に入り口がある10「報土(ほうどう)寺」伝説の力士雷電為右衛門

東京都港区赤坂七丁目

真宗大谷派の寺で、慶長19(1614)年赤坂一ツ木に創建され、安永9(1780)年に現地に移ってきた。ここに墓がある江戸時代の力士・雷電は、21年間で254勝10敗という驚異的な成績を残している。報土寺の当時の住職と雷電が同郷だったことや、雷電が寺に梵鐘を寄進した縁で墓がつくられたと伝わる。墓は本堂左側の通路の先にある。

道案内 「勝海舟邸跡」へ

道案内 「勝海舟邸跡」へ「赤坂五丁目交番前」へ

三分坂下を左折するかたちで進む。

信号のある交差点(赤坂五丁目交番前)をこえて直進する。

信号のある交差点(赤坂五丁目交番前)をこえて直進する。

出て右にある横断歩道を渡り

出て右にある横断歩道を渡り さらに道の反対側に進む

さらに道の反対側に進む 渡ったらまっすぐ進む

渡ったらまっすぐ進む 赤坂五丁目交番前信号で通りの反対側に渡る

赤坂五丁目交番前信号で通りの反対側に渡る「勝海舟邸跡」へ

一つ目の十字路を過ぎるとすぐ先で道が分かれる。左の道を進む。

しばらく進むと、右側にあるマンションの前に標柱が立っている。

しばらく進むと、右側にあるマンションの前に標柱が立っている。

横断歩道を渡ったら直進する

横断歩道を渡ったら直進する 直進すると前方に三叉路が見えてくる

直進すると前方に三叉路が見えてくる 三叉路を左に進む

三叉路を左に進む マンションの壁に説明板と標柱がある

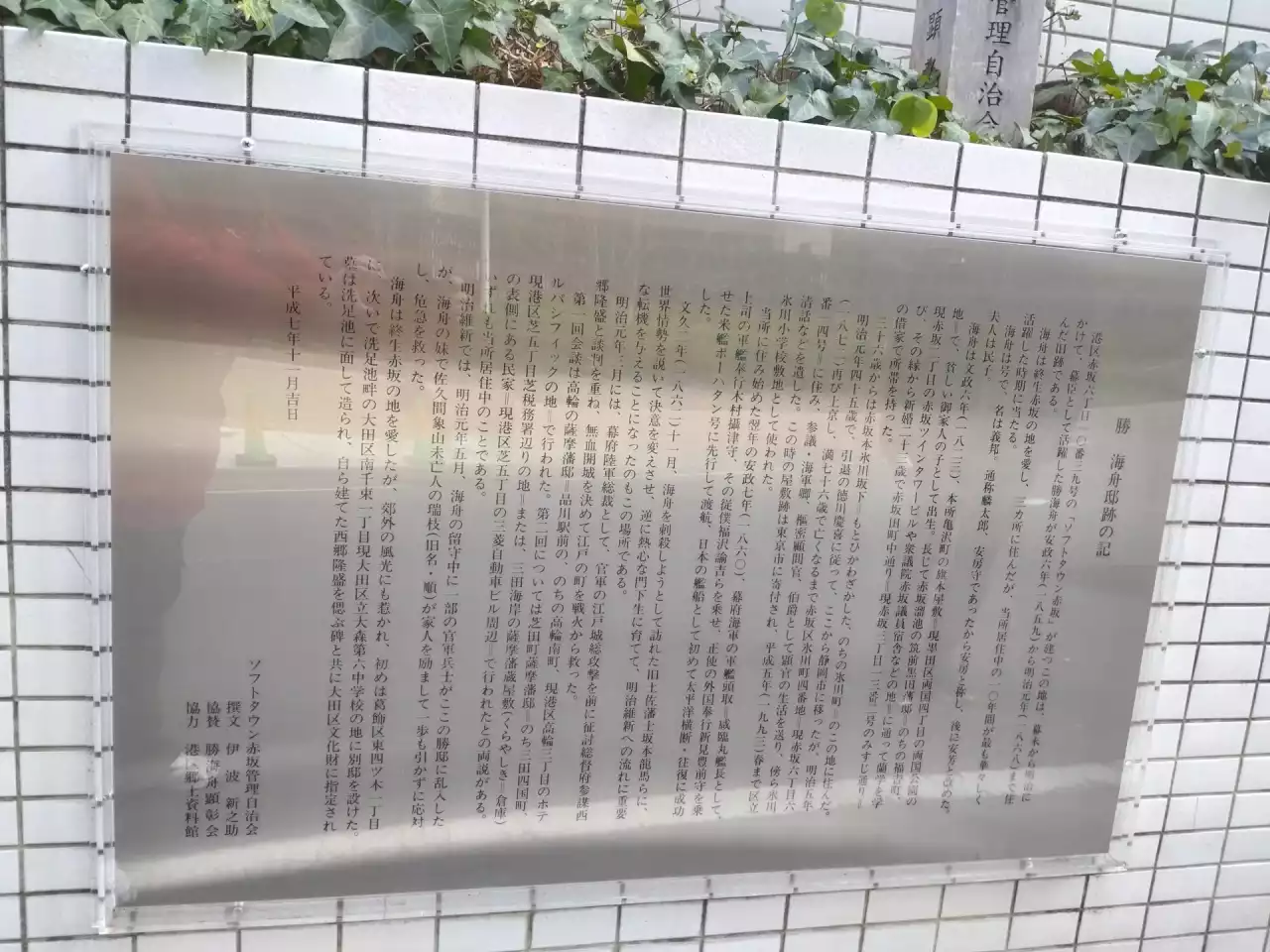

マンションの壁に説明板と標柱がある11「勝海舟邸跡」坂本龍馬との出会いの場所

東京都港区赤坂六丁目

勝海舟は幕末から明治にかけて赤坂に住んだが、何回か転居をしている。ここは2回目に住んだ場所であり、安政6(1859)年から10年間を過ごしている。坂本龍馬や土方歳三が訪問したのもこの場所である。

道案内 「赤坂氷川神社」へ

道案内 「赤坂氷川神社」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「日本銀行氷川分館」へ

マンション横の道に入って進む。

本氷川(もとひかわ)坂の木柱がある坂道を上る。

途中のY字路は左の道を上る。

道の左には赤坂氷川神社の石垣が続き、右側の塀は日銀の施設だ。

本氷川(もとひかわ)坂の木柱がある坂道を上る。

途中のY字路は左の道を上る。

道の左には赤坂氷川神社の石垣が続き、右側の塀は日銀の施設だ。

マンション横の道に入る

マンション横の道に入る 本氷川坂の木柱があるので進む

本氷川坂の木柱があるので進む 途中で分かれ道があるが左に進む

途中で分かれ道があるが左に進む 坂の上に茶色の塀が見えてくる

坂の上に茶色の塀が見えてくるf日本銀行氷川分館

東京都港区赤坂六丁目

門の横に小さく「氷川分館」の表示がある謎の屋敷である。ここは日本銀行氷川分館といい、日銀が業務上機密を要する会合等に使用する施設だそうだ。内部は一般には公開されていない。

「赤坂氷川神社」へ

日本銀行氷川分館の門の前を過ぎる。

少し先、左側に赤坂氷川神社の入り口があるので入る。

少し先、左側に赤坂氷川神社の入り口があるので入る。

門を過ぎて先に進む

門を過ぎて先に進む 左側に入り口があるので入る

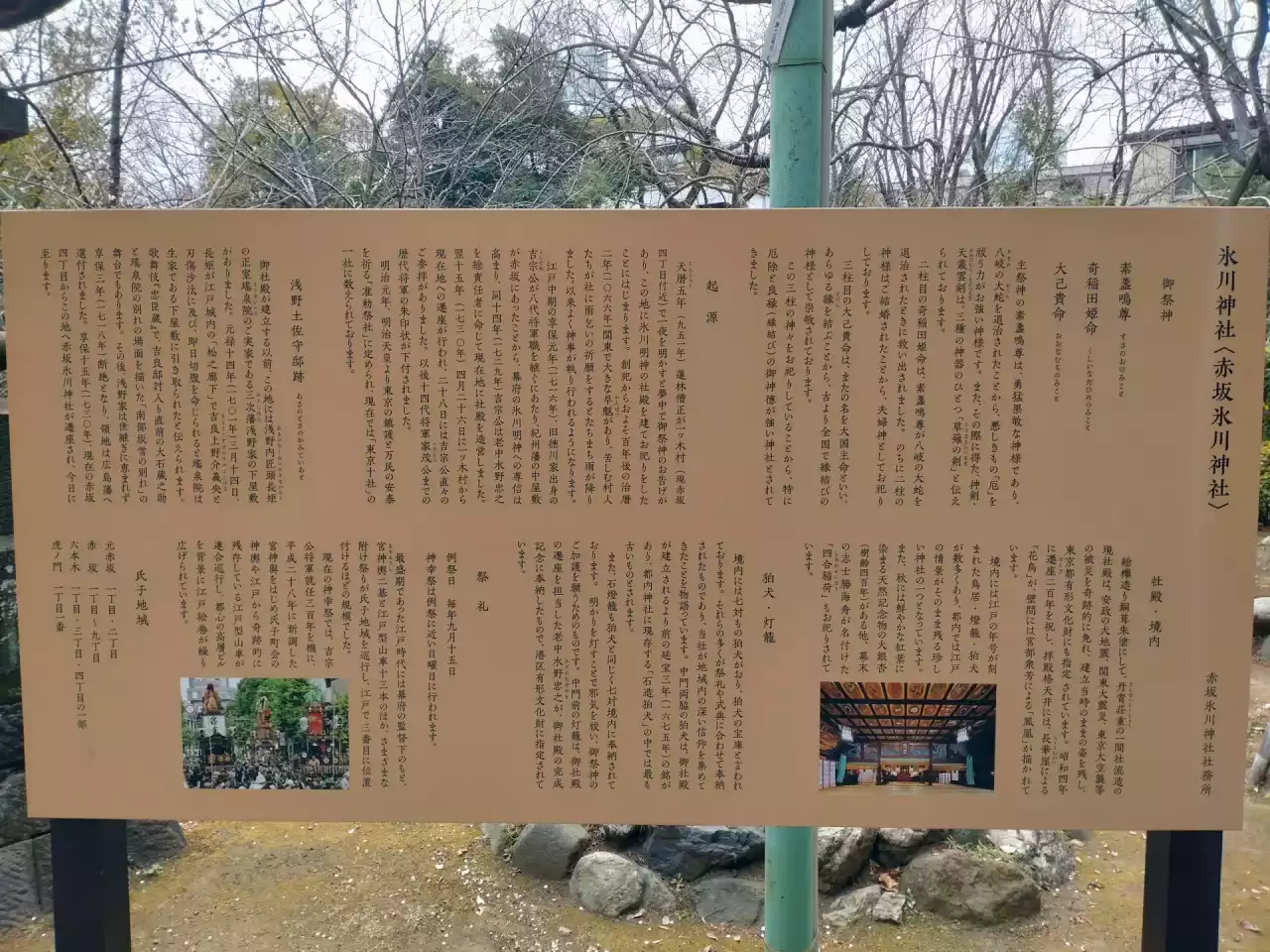

左側に入り口があるので入る12「赤坂氷川神社」始まりは神仏習合の十一面観音像

東京都港区赤坂六丁目

天暦5(951)年に、天台宗の僧が夢のお告げによって、土中の十一面観音像を掘り出して祀ったのがそもそもの始まり。その約100年後の干ばつの年に、村人がお堂で雨ごいをすると恵みの雨が降ったので、冷たく清い水をもたらす氷川の神・氷川明神と呼ばれるようになる。元々は一ツ木通りと青山通りが交わる辺りにあったが、享保15(1730)年に8代将軍徳川吉宗がここに遷座した。以来徳川将軍家の信仰を受け、赤坂の鎮守として祀られてきた。現在、十一面観音像は千葉県野田市の報恩寺(野田厄除大師)にある。明治維新の神仏分離令によって起こった廃仏毀釈で像が壊されないよう、報恩寺と赤坂氷川神社が相談して移したという。

道案内 「勝海舟・坂本龍馬の師弟像」へ

道案内 「勝海舟・坂本龍馬の師弟像」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「社殿」へ

入り口の先、参道の十字路を左に進む。

三の鳥居の奥、楼門と社殿の方へ進む。

三の鳥居の奥、楼門と社殿の方へ進む。

参道を進み十字路まで進む

参道を進み十字路まで進む 左に曲がって進むと社殿がある

左に曲がって進むと社殿があるg社殿と楼門内の石灯籠

東京都港区赤坂六丁目

享保15(1730)年の遷座当時に建てられたままの社殿だ。東京都の有形文化財に指定されている。楼門内側の石灯籠は享保9(1724)年の奉納と刻まれているので、遷座される前の地にあったものだということがわかる。

h楼門外の古い石灯籠と古い狛犬

東京都港区赤坂六丁目

楼門のすぐ外には、3対6基の石灯籠と古い狛犬が置かれている。参道脇の石灯籠は大正4(1914)年の新しいものだが、その外側にある古い石灯籠は大きいほうが享保15(1730)年、少し小さいほうが文化6(1809)年に奉納されたものだ。また、狛犬は延宝3(1675)年のものとわかっている。そばに立っている「氷川神社の石灯籠・四基」の標柱に書かれている説明文は、どの四基なのかをよく理解しないと誤解を招く。

「山車(だし)展示場」へ

楼門を出て、参道の十字路を左に進む。

左側に山車を収納した建物がある。

左側に山車を収納した建物がある。

十字路まで戻って左に進む

十字路まで戻って左に進む 十字路まで戻って左に進む

十字路まで戻って左に進む 正面に建物があるので前まで進む

正面に建物があるので前まで進むi山車(だし)展示場

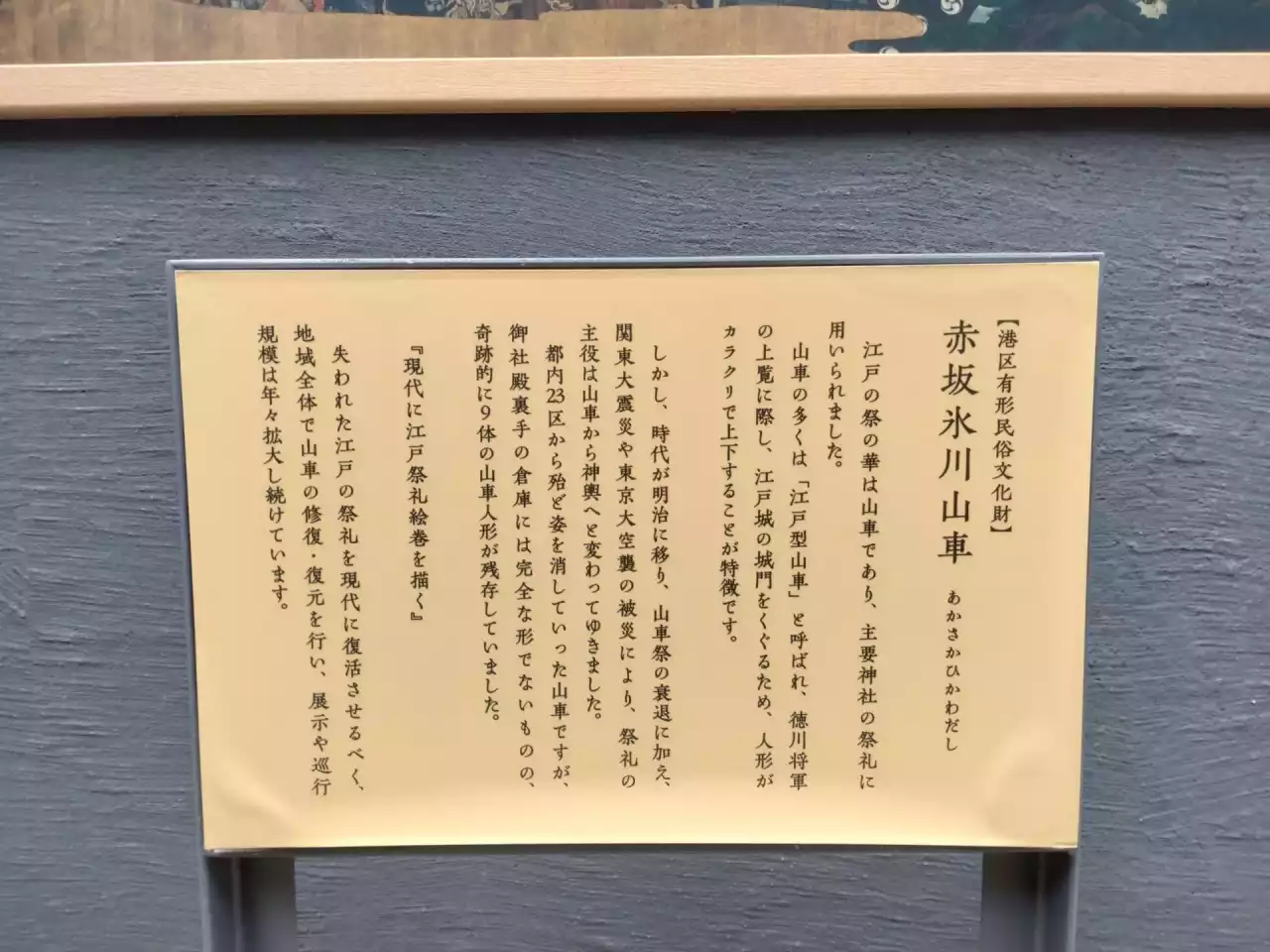

東京都港区赤坂六丁目

9月中旬に行われる赤坂氷川祭りで巡行する山車を展示している。震災や戦災で失われていた山車は地元の賛同を得て復元され、平成19(2007)年に約80年ぶりに巡行を果たした。

「大銀杏と包丁塚」へ

山車展示場と参道を挟んで反対側に進む。

山車の展示と反対側の広場側に進む

山車の展示と反対側の広場側に進むj大銀杏と包丁塚

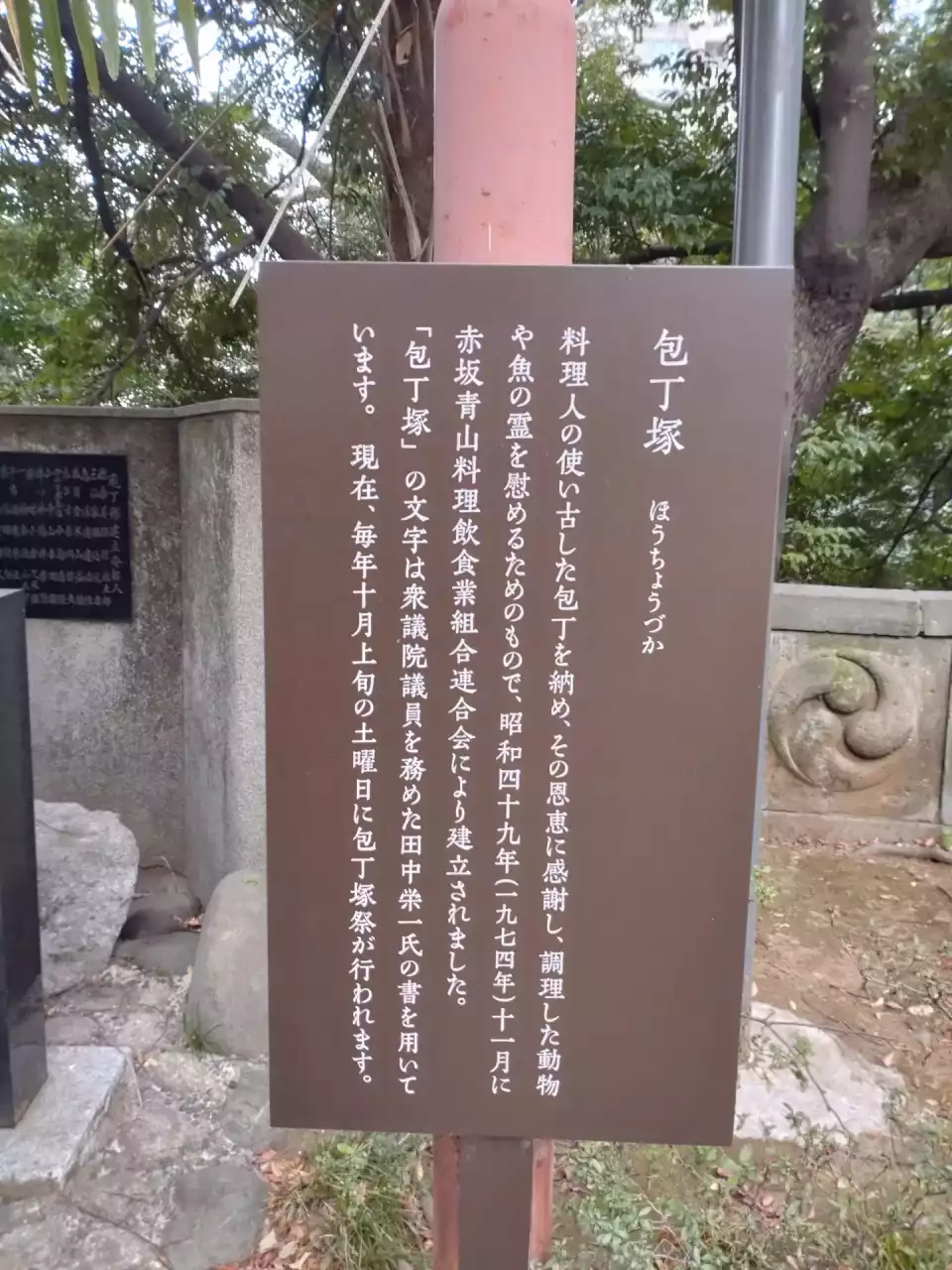

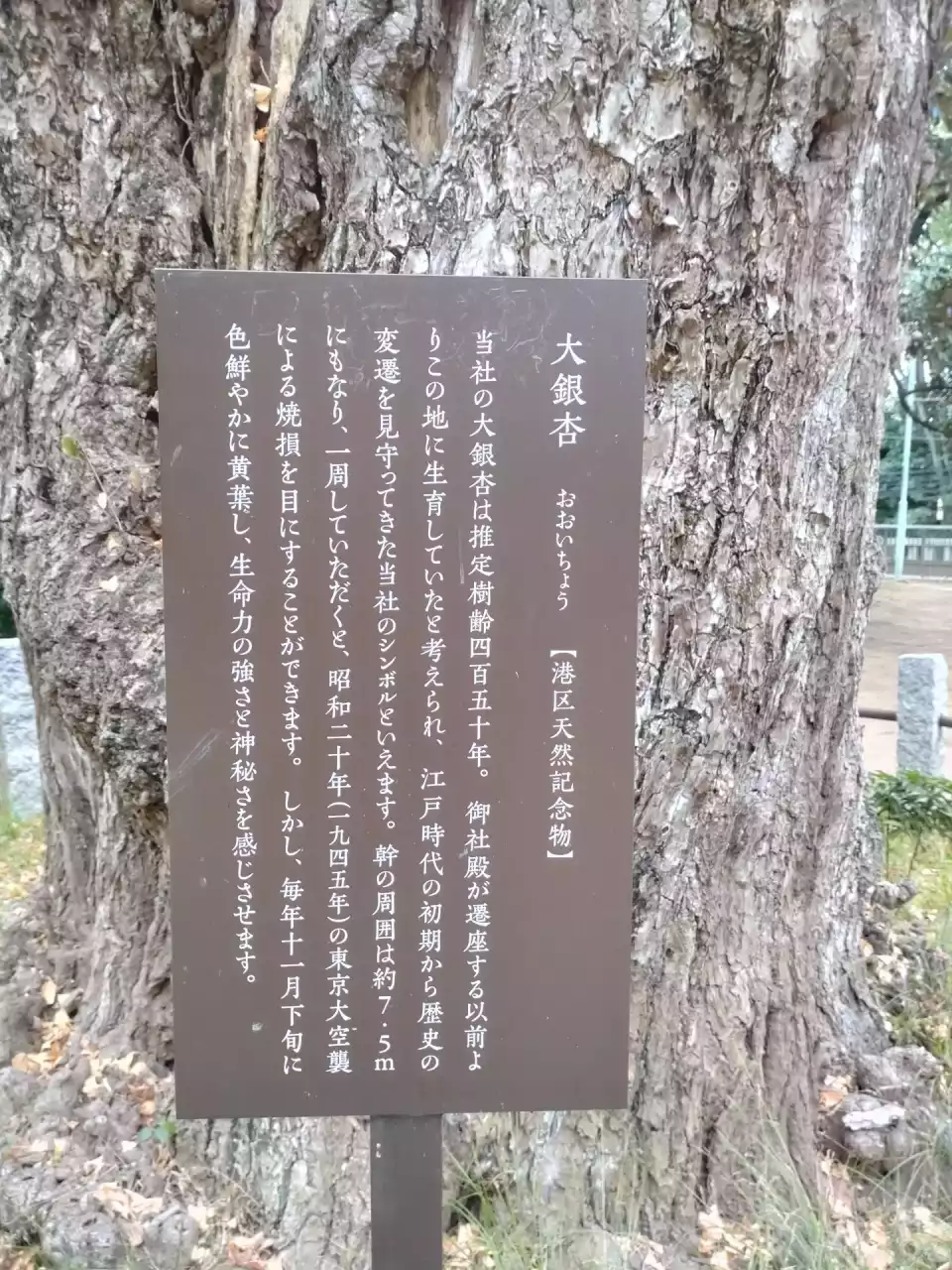

東京都港区赤坂六丁目

推定樹齢400年といわれる銀杏の大木がある。赤坂氷川神社がこの地に移される以前、三次藩浅野家の下屋敷だった頃にもあった銀杏である。包丁塚は昭和49(1974)年に青山・赤坂料理飲食業組合によって建てられた。料理人の古い包丁を収め、食材に感謝を捧げるための塚だ。

「四合稲荷神社」へ

参道に戻り、二の鳥居をくぐり階段を下りる。

左側に四合稲荷がある。

左側に四合稲荷がある。

参道に戻る

参道に戻る 右に階段があるので下りる

右に階段があるので下りる 階段を下りたら左側に進む

階段を下りたら左側に進むk四合(しあわせ)稲荷神社

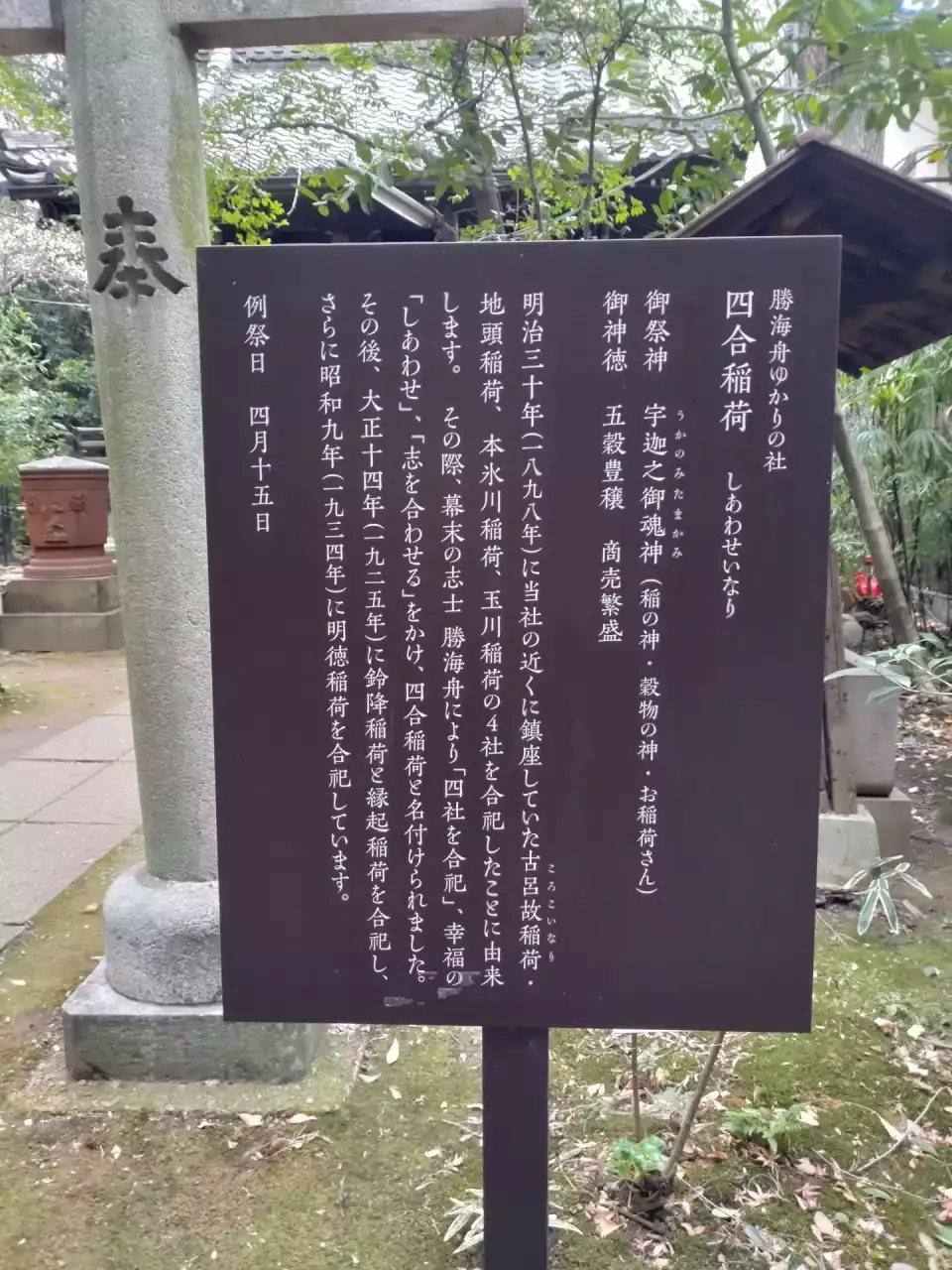

東京都港区赤坂六丁目

明治31(1898)年に近隣にあった「古呂故(ころこ)稲荷」「地頭稲荷」「本氷川稲荷」「玉川稲荷」の4社を合祀して建てられた。大正14(1925)年には「鈴降稲荷」「縁起稲荷」、さらに昭和9(1934)年には「明徳稲荷」を合祀している。

「赤坂六丁目の路地」へ

四合稲荷神社から参道に戻り、一の鳥居をくぐって表通り(氷川坂)に出る。

通りを左に進む。

右側一本目の横道(緑色の車止めがある)に入って進む。

通りを左に進む。

右側一本目の横道(緑色の車止めがある)に入って進む。

参道に戻り左に曲がって外に出る

参道に戻り左に曲がって外に出る 外に出たら左に曲がって進む

外に出たら左に曲がって進む 緑色の車止めがある細い道に入って進む

緑色の車止めがある細い道に入って進む 反対側にも車止めがある坂道を上がる

反対側にも車止めがある坂道を上がる「勝海舟・坂本龍馬の師弟像」へ

十字路を越えてさらに直進すると、三叉路の角に像がある。

十字路を越えて進む

十字路を越えて進む 歩道に沿って進んで行く

歩道に沿って進んで行く 角の広場(工事中)に像がある

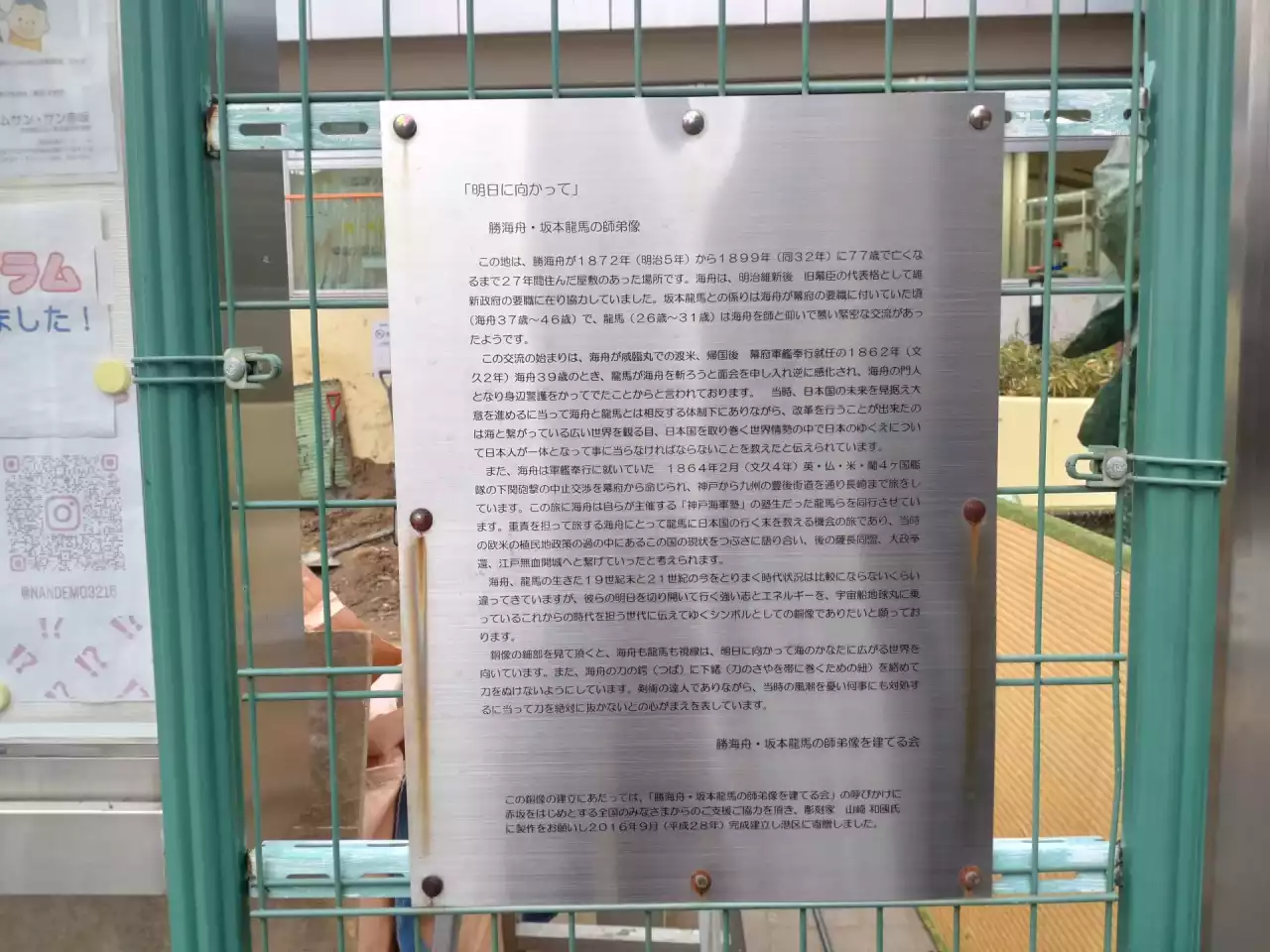

角の広場(工事中)に像がある13「勝海舟・坂本龍馬の師弟像」勝海舟終焉の地

東京都港区赤坂六丁目

ここは、勝海舟が赤坂で3回目に屋敷を構えた場所である。明治5(1872)年から77歳で亡くなるまでここに住んだ。勝海舟と坂本龍馬の銅像が立っているが、坂本龍馬は明治になる前に暗殺されているのでここには来ていない。

道案内 「重箱」へ

道案内 「重箱」へ「重箱」へ

銅像前の横断歩道を渡ってから左折して進む。

右側三本目の横道に入る。

少し先の右側に「重箱」がある。

右側三本目の横道に入る。

少し先の右側に「重箱」がある。

横断歩道を渡って左に進む

横断歩道を渡って左に進む 左に進んで坂を下っていく

左に進んで坂を下っていく 坂の途中で右に入る

坂の途中で右に入る 右に曲がって進むと「重箱」の建物と看板が見えてくる

右に曲がって進むと「重箱」の建物と看板が見えてくる14「重箱」老舗の鰻料理

東京都港区赤坂二丁目

文化・文政の時代、鰻の屋台から商売を始めた初代が、浅草の山谷に小さな店を構えた。店の近くに「重箱稲荷」という稲荷があったため、その店は通称で「重箱」と呼ばれたという。(鰻を重箱に入れて出すようになったからとの説もある)。関東大震災後に店は熱海に移っていたが、昭和30(1955)年、赤坂に現在の建物を建てて営業をしている。昼も夜も鰻料理のコースのみ。カウンターやテーブル席はなく、部屋での食事となる。予約客以外は受け付けていない。

道案内 「福吉坂」へ

道案内 「福吉坂」へ「福吉坂」へ

重箱の前を過ぎ、さらに進む。

道なりに左に曲がって直進すると、階段坂がある。

道なりに左に曲がって直進すると、階段坂がある。

「重箱」前の道をさらに進む

「重箱」前の道をさらに進む 左に曲がる

左に曲がる 曲がったら進む

曲がったら進む 突き当たりに階段坂がある

突き当たりに階段坂がある15「福吉坂」知っている人はかなりの赤坂通

東京都港区赤坂二丁目

ビルの間にある狭い階段坂だ。旧町名の赤坂福吉町が坂名の由来である。江戸後期、この坂の上一帯は福岡藩黒田家と人吉藩相良(さがら)家の屋敷だった。福岡と人吉から一文字ずつをとって赤坂福吉町ができたのが明治5(1872)年、その町名も昭和41(1966)年に廃止された。坂がつくられたのは昭和になってからと思われる。

道案内 「千代田線赤坂駅」へ

道案内 「千代田線赤坂駅」へ「千代田線赤坂駅」へ

福吉坂を下る。

通りに出たら左に進む。

信号のある十字路を右折する。

次の信号で大通りを渡ると、東京メトロ千代田線「赤坂駅」の入り口がある。(そのまま奥に進めば、赤坂Bizタワーがあり飲食やショッピングが楽しめる。)

通りに出たら左に進む。

信号のある十字路を右折する。

次の信号で大通りを渡ると、東京メトロ千代田線「赤坂駅」の入り口がある。(そのまま奥に進めば、赤坂Bizタワーがあり飲食やショッピングが楽しめる。)

通りに出たら左に曲がって先にある信号まで進む

通りに出たら左に曲がって先にある信号まで進む 信号で右に曲がって横断歩道を渡る

信号で右に曲がって横断歩道を渡る 渡ったら直進する

渡ったら直進する 通りに出たら信号を渡って右進むとに赤坂駅の出入口がある

通りに出たら信号を渡って右進むとに赤坂駅の出入口がある16東京メトロ千代田線「赤坂駅」

東京都港区赤坂五丁目

5a出入口