文京区 「小日向」 ぐるり一周小日向台地の坂道巡り

台地の上は小日向の名にふさわしい日当たり良好な住宅地。いくつかの谷を挟んでおり、擁壁や石垣が多く残されている。坂道・石垣ファンには人気のエリアだ。

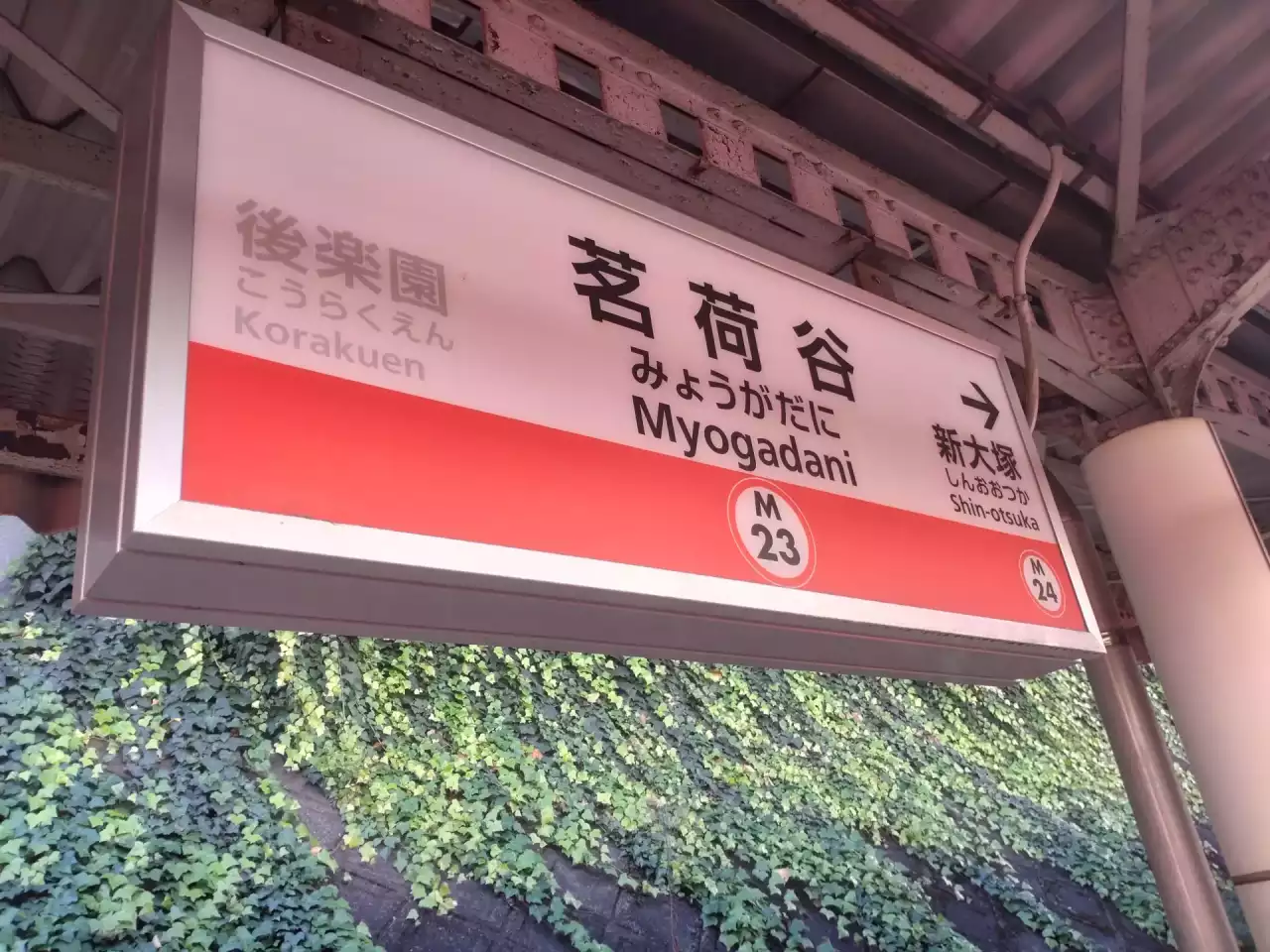

0東京メトロ丸の内線「茗荷谷駅」下車

東京都文京区小日向四丁目

改札を出たら、出口3へ向かう。

道案内 「茗荷坂」へ

道案内 「茗荷坂」へ「茗荷坂」へ

出口3を右に進む。

最初の十字路を左折し、坂道を下る。

最初の十字路を左折し、坂道を下る。

右に進む

右に進む 少し進んだ先に十字路がある

少し進んだ先に十字路がある 十字路で左に曲がって進む

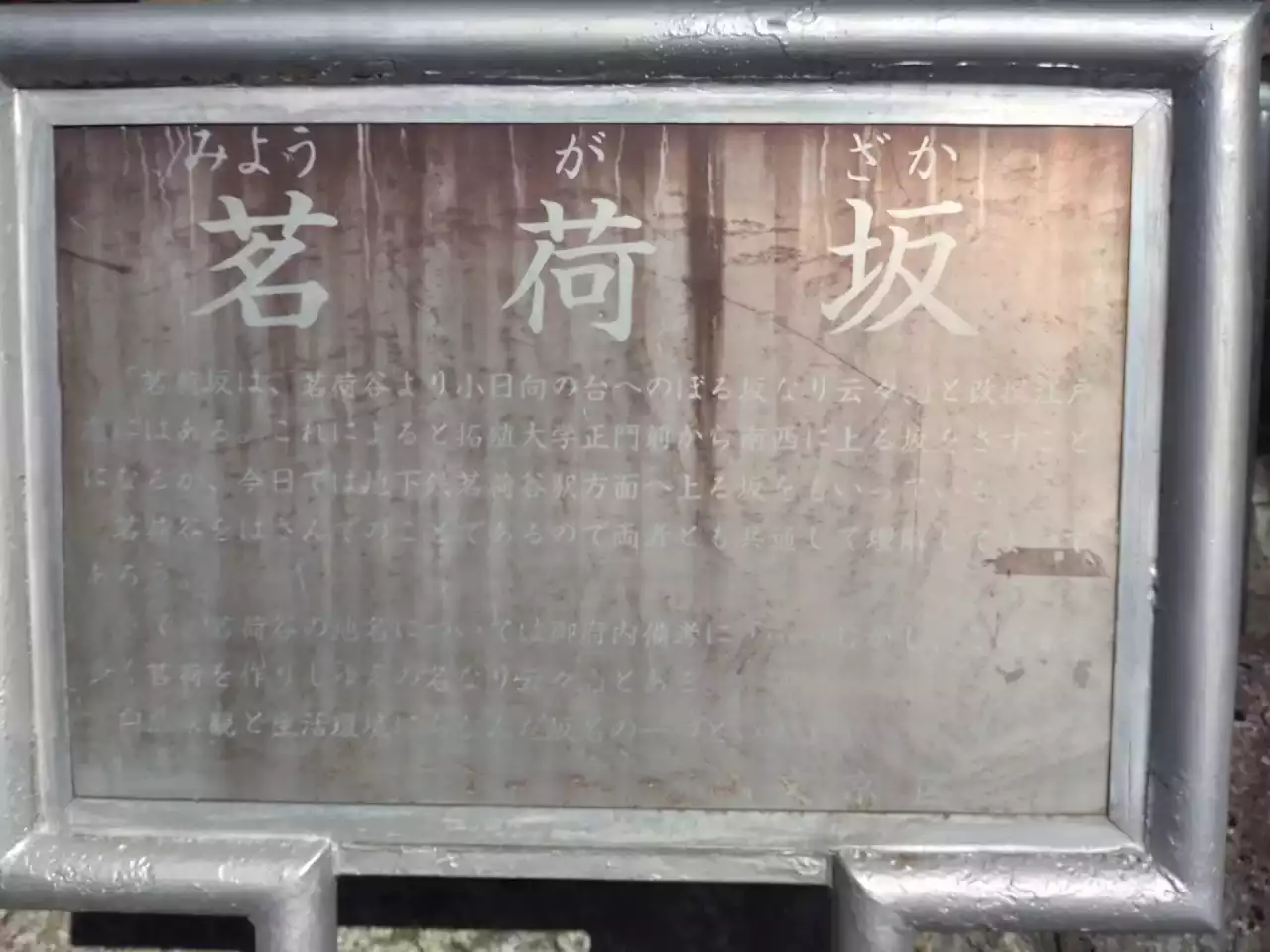

十字路で左に曲がって進む1「茗荷坂」谷地に下る狭い坂道

東京都文京区小日向四丁目

昔はこの辺りの窪地がミョウガの産地だったため「茗荷谷」とよばれていた。この谷に下りていく坂なので茗荷坂の名がある。

道案内 「大塚ゆかりの地」へ

道案内 「大塚ゆかりの地」へ「大塚ゆかりの地」へ

道幅のある丁字路に出る。

ここをいったん右折して、S字の坂を上る。

左側は拓殖大学、右側は貞静(ていせい)学園中学・高等学校だ。

少し先、貞静学園の柵ぎわに説明板が立っている。

ここをいったん右折して、S字の坂を上る。

左側は拓殖大学、右側は貞静(ていせい)学園中学・高等学校だ。

少し先、貞静学園の柵ぎわに説明板が立っている。

坂の途中で右に曲がる

坂の途中で右に曲がる 曲がって坂道を上がっていく

曲がって坂道を上がっていく 拓殖大学の門を超えて更に進む

拓殖大学の門を超えて更に進む 門を超えた少し先の右側に説明板がある

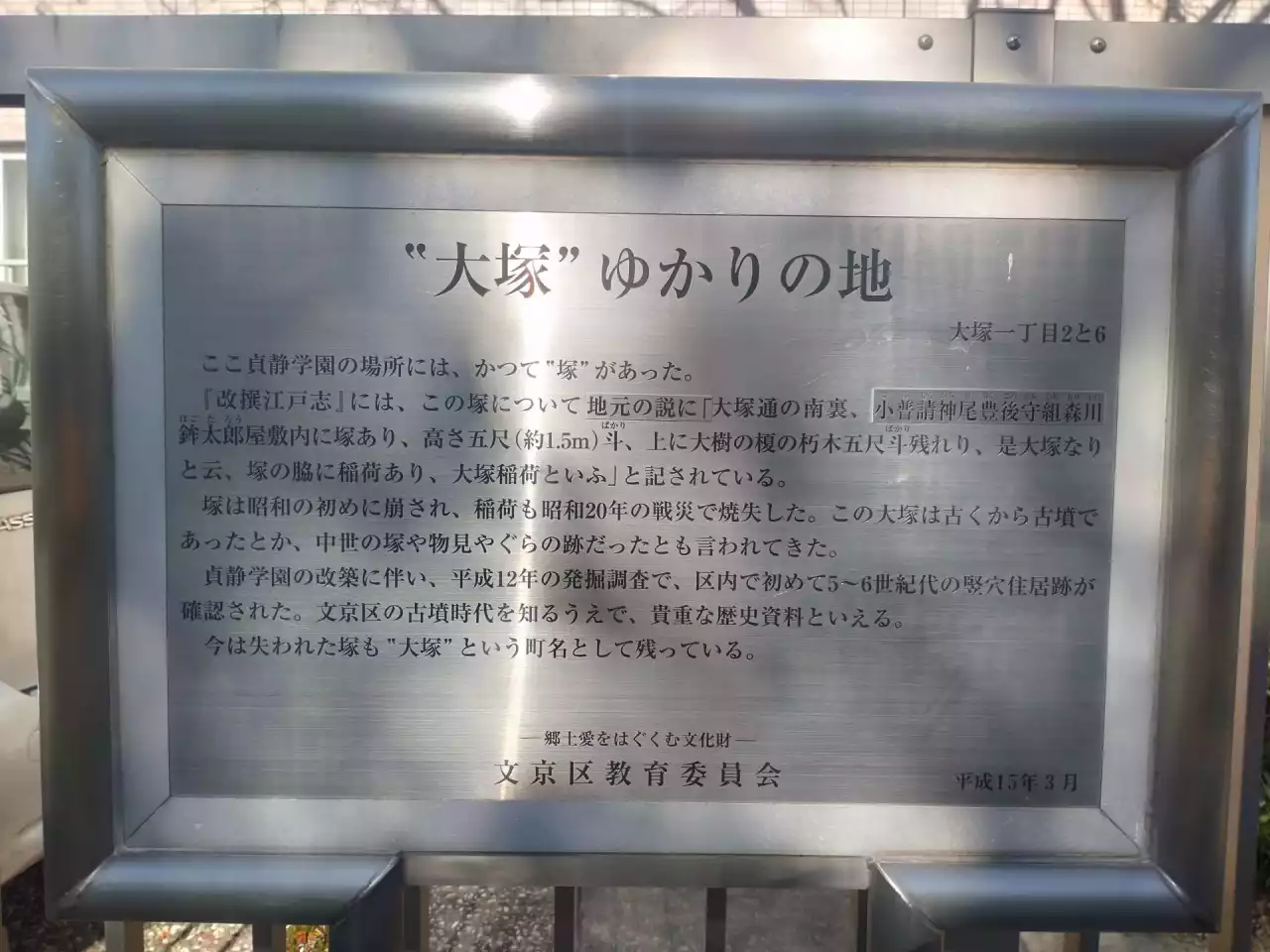

門を超えた少し先の右側に説明板がある2「大塚ゆかりの地」大塚という地名はこの場所から

東京都文京区大塚一丁目

かつてこの辺りに大きな塚があったことから大塚とよばれるようになったらしい。今では山手線大塚駅周辺が大塚と思われがちだが、駅のあたりは本来巣鴨であって、文京区の大塚の方が地名としては古い。

道案内 「深光寺」へ

道案内 「深光寺」へ「深光寺」へ

元来た道を引き返し、茗荷坂の丁字路に戻る。

右折し、茗荷坂をさらに下る。

道が二股に分かれるあたり、左側の石垣の上に寺があるので入る。

右折し、茗荷坂をさらに下る。

道が二股に分かれるあたり、左側の石垣の上に寺があるので入る。

元の道を引き返す

元の道を引き返す 右に曲がって茗荷坂を更に下る

右に曲がって茗荷坂を更に下る 分かれ道の左側に入り口がある

分かれ道の左側に入り口がある 入り口から少し入ったところに案内板がある

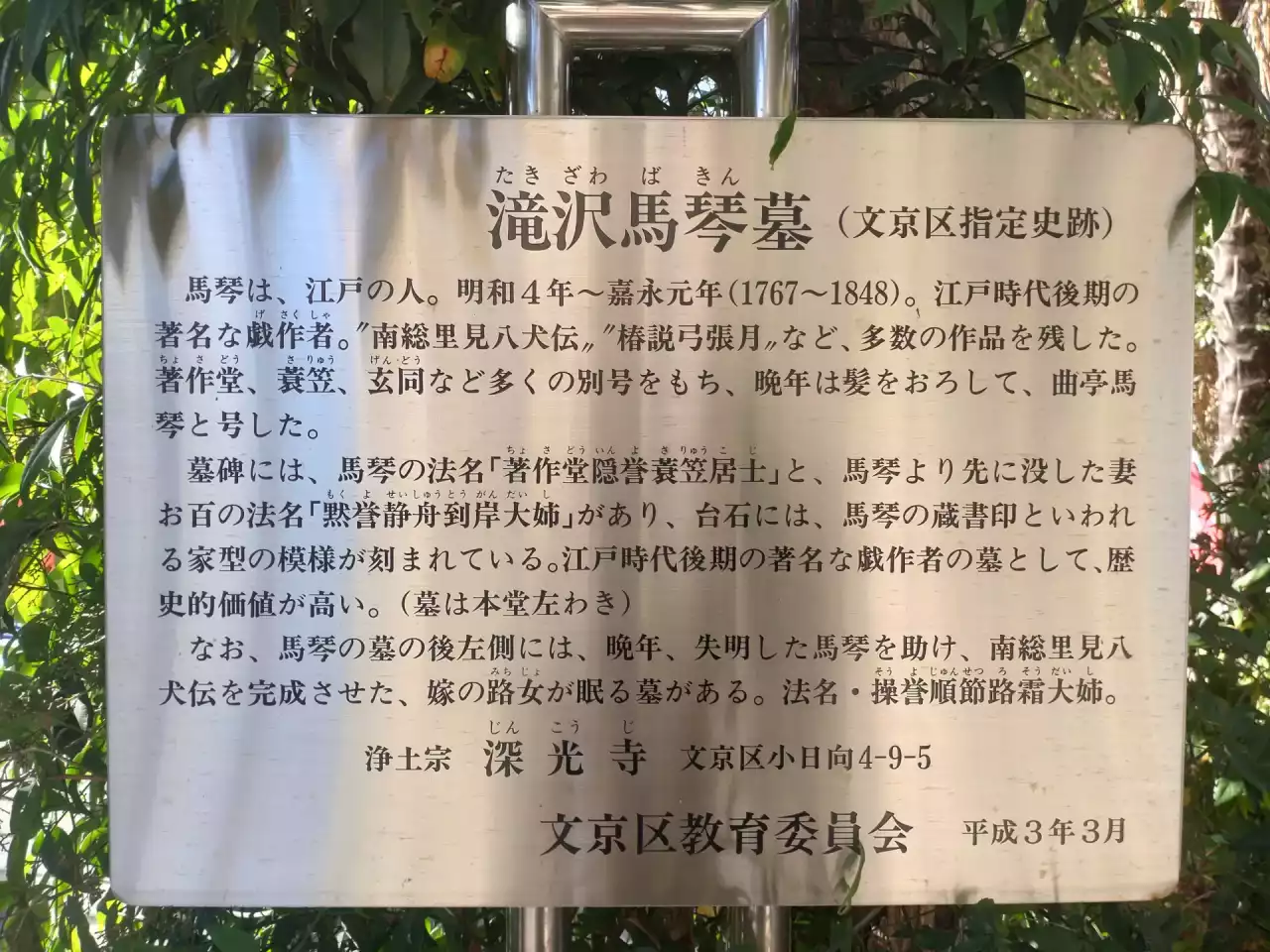

入り口から少し入ったところに案内板がある3「深光寺」曲亭(滝沢)馬琴の墓

東京都文京区小日向四丁目

寛永16(1639)年に創建された浄土宗の寺。本堂左に江戸後期の戯作者:曲亭(滝沢)馬琴の墓がある。馬琴は嘉永元(1848)年11月に82歳で亡くなった。ちなみに、馬琴終焉の地はJR信濃町駅のすぐ近くにある。

道案内 「鼠坂」へ

道案内 「鼠坂」へ「小日向台町児童公園」へ1

寺を出ると道が分かれている。右の道を進む。

石垣のあるY字路の右の道を進む。

突き当りを左折する。

すぐ先に広い階段がある、その前を右折して進む。

石垣のあるY字路の右の道を進む。

突き当りを左折する。

すぐ先に広い階段がある、その前を右折して進む。

出たあと右側の坂道を進む

出たあと右側の坂道を進む 坂道の途中で右側に入る

坂道の途中で右側に入る 突き当たりを左に曲がる

突き当たりを左に曲がる 曲がると正面に階段が見えるので右に進む

曲がると正面に階段が見えるので右に進む「小日向台町児童公園」へ2

途中、右・左とカギ型に曲がって進むと信号のある交差点に出る。

交差点を直進方向に進む。途中で曲がらずに直進すると、階段坂がある。

交差点を直進方向に進む。途中で曲がらずに直進すると、階段坂がある。

右に曲がって進む

右に曲がって進む 右に曲がる

右に曲がる 左に曲がる

左に曲がる 直進すると信号のある交差点に出る

直進すると信号のある交差点に出る「鼠坂」へ

交差点を直進方向に進む。途中で曲がらずに直進すると、階段坂がある。

交差点で信号を渡る

交差点で信号を渡る 左側に小日向台町児童公園がある

左側に小日向台町児童公園がある 正面に見える右側の道を直進する

正面に見える右側の道を直進する 坂道の先に鼠坂がある

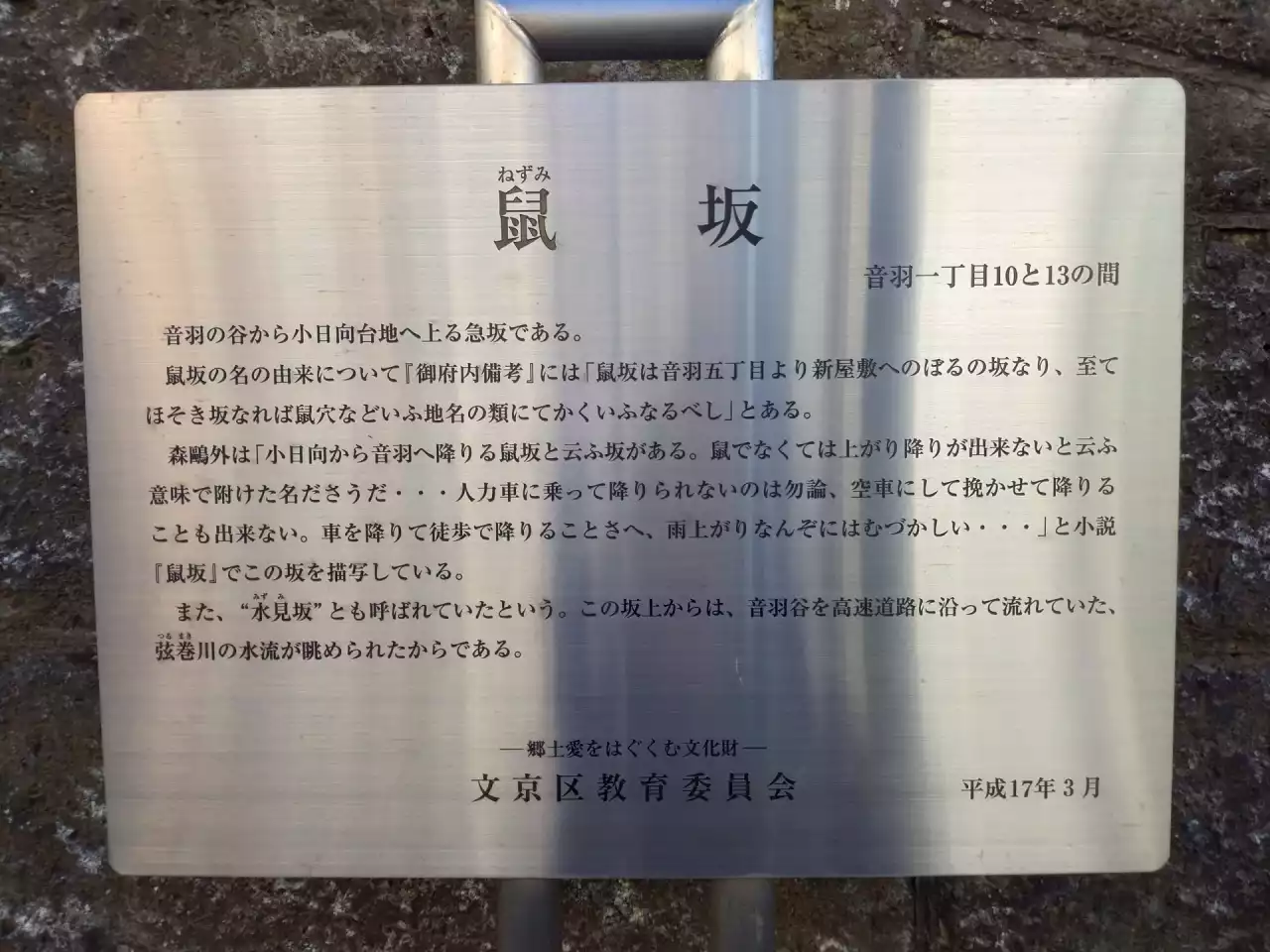

坂道の先に鼠坂がある4「鼠坂」今は階段や手摺がついて歩きやすい

東京都文京区音羽一丁目

坂名の由来は諸説あるが、ネズミしか通れないくらい狭くて急な坂だからというのが理由のようだ。江戸時代にはすでにあった坂で、江戸切絵図にも表記されている。

道案内 「今宮神社と石橋跡」へ

道案内 「今宮神社と石橋跡」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「鳩山会館」へ

坂を下り、最初の十字路を左折する。この裏道がかつての水窪川の流路だ。

突き当りを右折すると大通りに出る。大通りを左に進む。

少し先に鳩山会館の入り口がある。見学する場合は中に入る。(建物までの坂道が長い)

突き当りを右折すると大通りに出る。大通りを左に進む。

少し先に鳩山会館の入り口がある。見学する場合は中に入る。(建物までの坂道が長い)

鼠坂を下りた少し先の十字路を左に曲がる

鼠坂を下りた少し先の十字路を左に曲がる 直進して正面の突き当たりで右に曲がる

直進して正面の突き当たりで右に曲がる 正面の大通りを左に曲がって進む

正面の大通りを左に曲がって進む 大通りを直進すると右側に鳩山会館の入り口が見えてくる

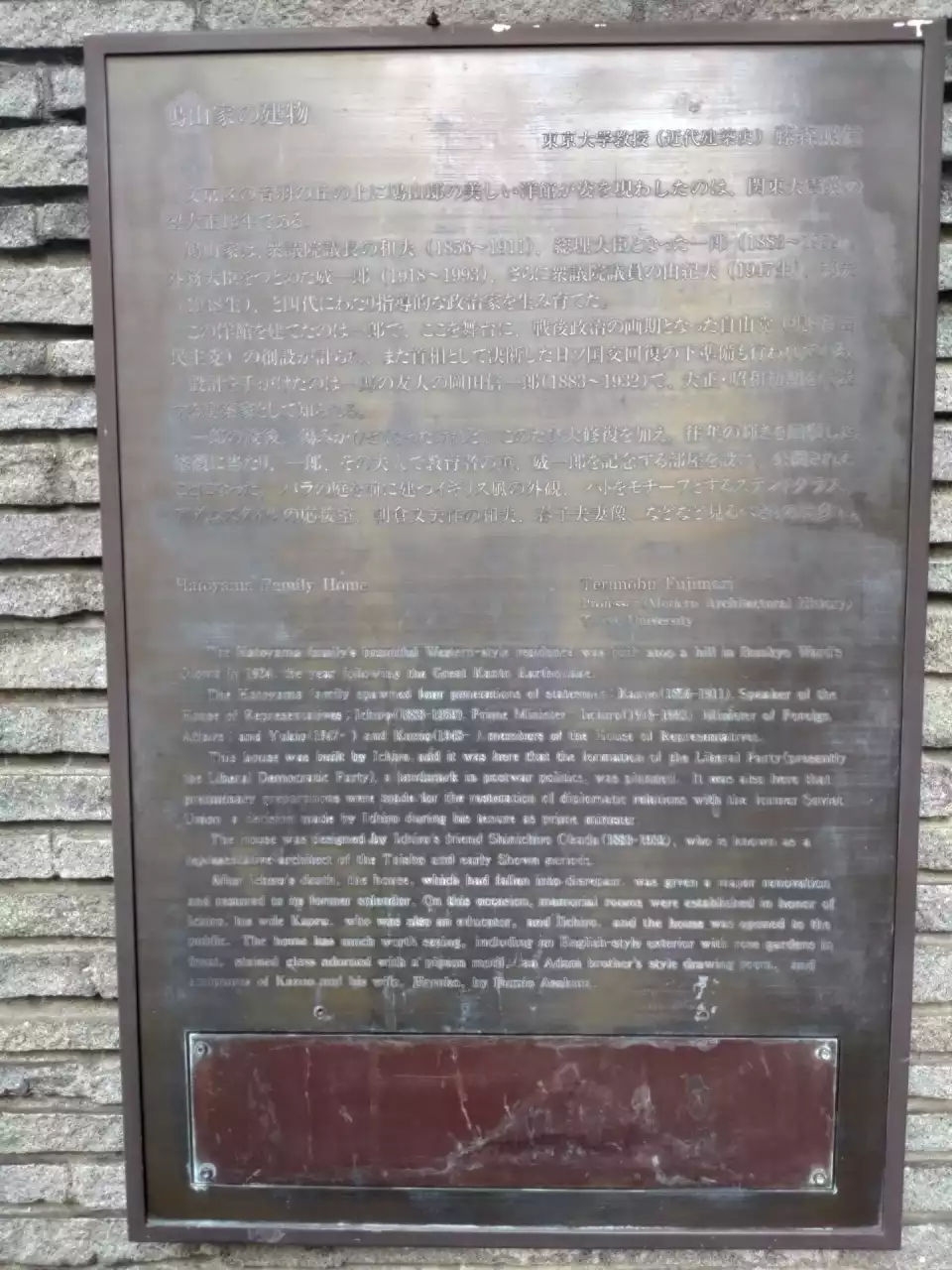

大通りを直進すると右側に鳩山会館の入り口が見えてくるa「鳩山会館」

東京都文京区音羽一丁目

「鳩山会館」は政治家:鳩山一郎が大正13(1924)年に建てた邸宅である。レトロな装飾のある洋館で、ステンドグラスや庭のバラを見に来る人も多い。入館料¥600(65歳以上¥500)、月曜日は休館。1月・2月・8月は長期休館となるので注意。

「今宮神社と石橋跡」へ

大通りをさらに直進する。

しばらく進むと信号「目白坂下」があり、左折すると奥に神社がある。

しばらく進むと信号「目白坂下」があり、左折すると奥に神社がある。

鳩山会館前を直進する

鳩山会館前を直進する 目白坂下の交差点で左に曲がる

目白坂下の交差点で左に曲がる 左に曲がると正面に神社が見える

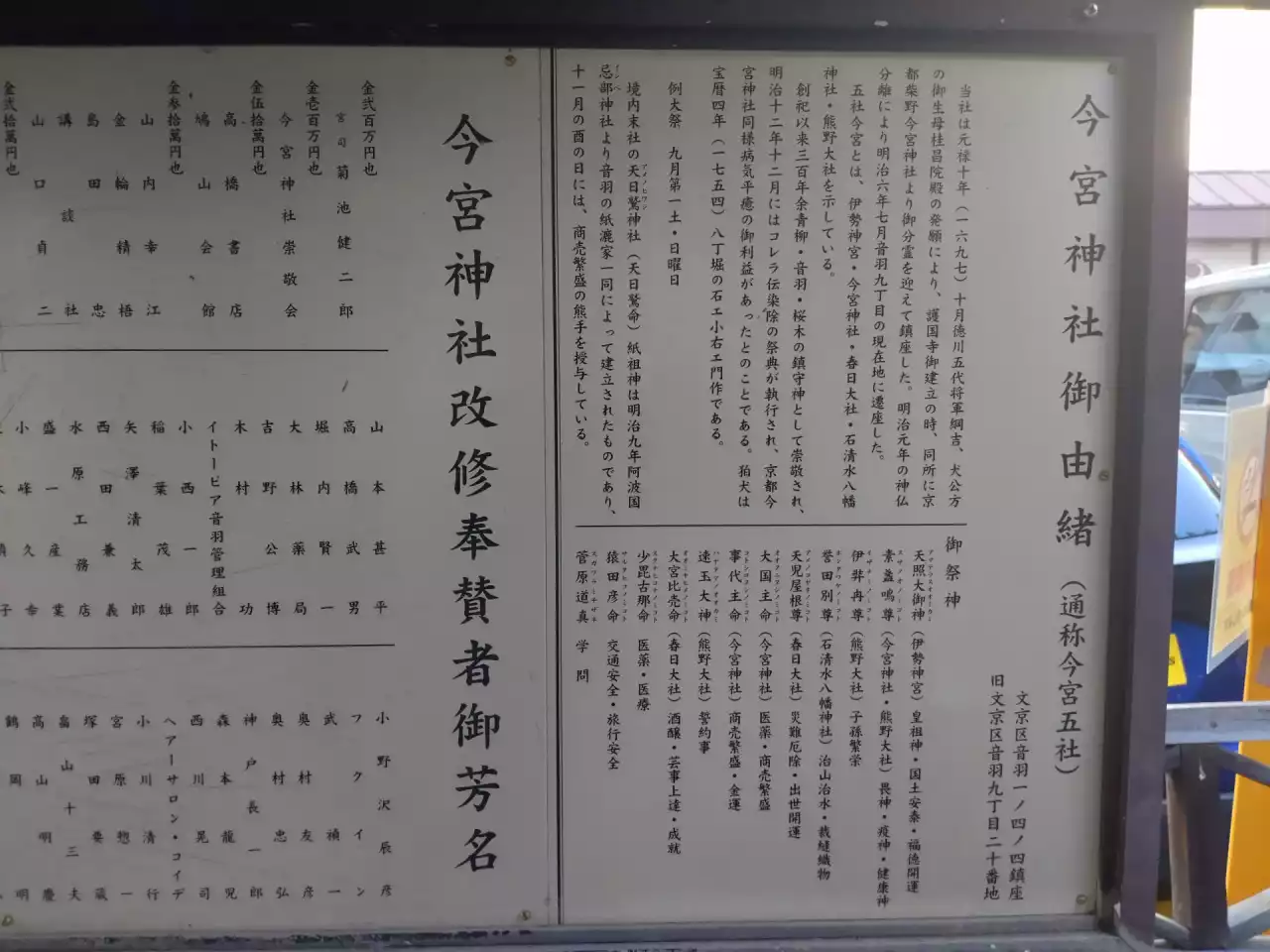

左に曲がると正面に神社が見える5「今宮神社と石橋跡」病気平癒の御利益

東京都文京区音羽一丁目

今宮神社はかつて近くの護国寺の中に祀られていたが、明治の神仏分離令によってここに移されてきた。明治12(1879)年には、コレラ伝染病除けの祭祀が行われたとの記録がある。

石橋の跡

東京都文京区音羽一丁目

神社正面の階段前に長方形の大きな石が敷かれている。これはここを流れていた水窪川にかけられていた石橋の跡だ。

道案内 「鷺坂」へ

道案内 「鷺坂」へ「鷺坂」へ

神社前を左折して進むと石垣の崖が続く。次の十字路を左折すると上り坂になる。

左折して進む

左折して進む 左側は高い崖の道を進む

左側は高い崖の道を進む 石垣の終わりに十字路があるので左に曲がる

石垣の終わりに十字路があるので左に曲がる 左に曲がった正面の坂が鷺坂

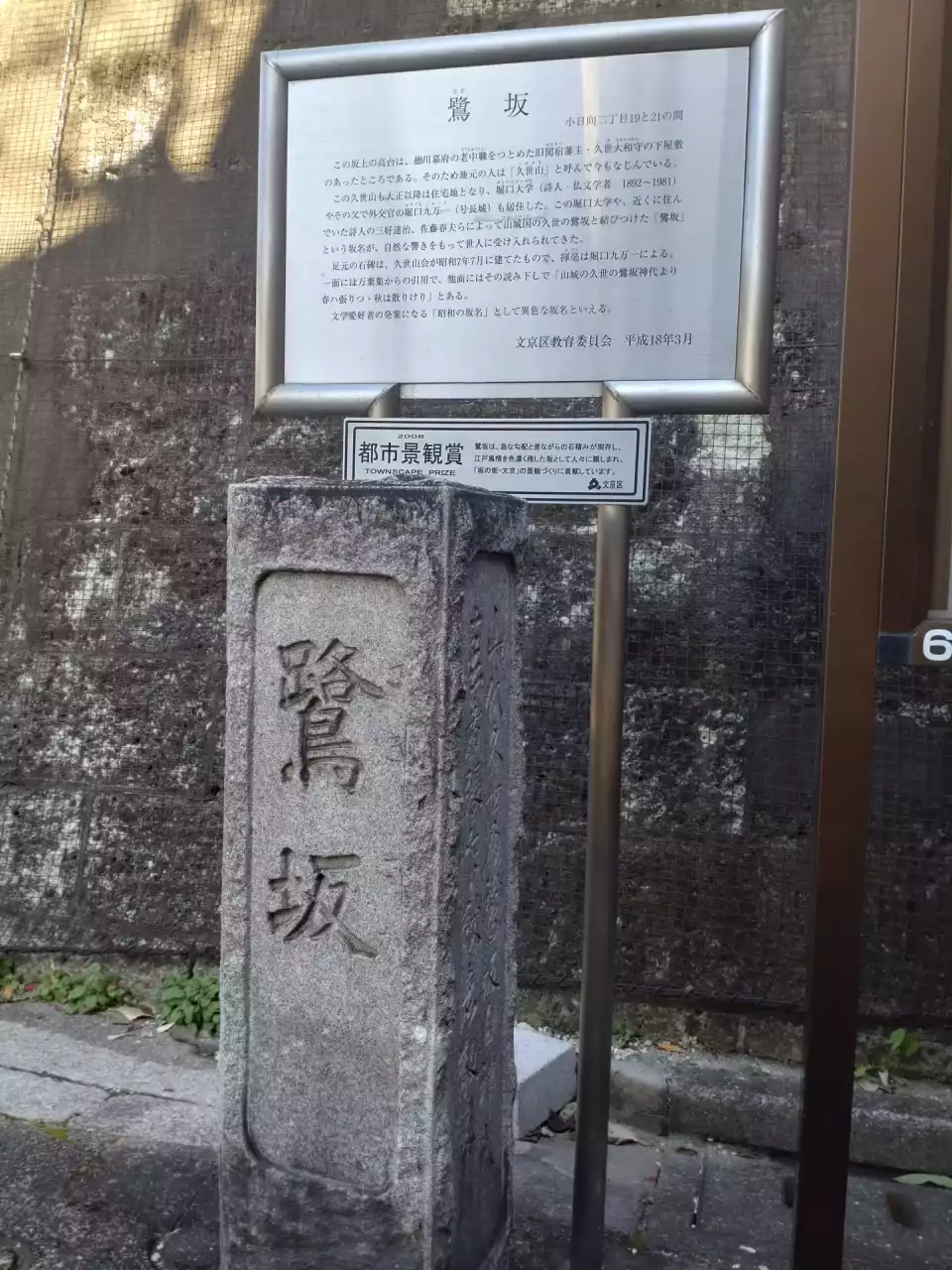

左に曲がった正面の坂が鷺坂6「鷺坂」石垣とカーブが印象的な坂道

東京都文京区小日向二丁目

明治の中頃、台地の上が宅地開発されたときに造られた坂だ。そのときは坂名が付いておらず、昭和になって鷺坂と名付けられた。坂名の由来が複雑・難解であり、説明板に詳しく記されている。

道案内 「大日坂」へ

道案内 「大日坂」へ「大日坂」へ

左に曲がりながらさらに坂を上がる。

石垣を回り込むようにすぐ次を右に曲がり、さらに上がる。

突き当りまで直進し、右に曲がると下り坂になる。

石垣を回り込むようにすぐ次を右に曲がり、さらに上がる。

突き当りまで直進し、右に曲がると下り坂になる。

途中で直進せず右に曲がる坂を上がる

途中で直進せず右に曲がる坂を上がる 坂を上がったら直進する

坂を上がったら直進する 突き当たりの坂道が大日坂

突き当たりの坂道が大日坂7「大日坂」江戸時代は台地に上がる重要な道

東京都文京区小日向二丁目

坂名は、坂を下ったところにある寺(妙足院)の本尊が大日如来であるため、人々が寺のことを大日堂とか大日様とよんだことに因む。江戸時代は、坂の上の大名屋敷や御賄組の組屋敷へ行く重要な道だった。

妙足院

東京都文京区小日向二丁目

坂を下りきる手前、左側に寺がある。

正式名は覺王山長善寺妙足院という天台宗の寺だ。本尊の大日如来は慈覚大師(円仁)が唐より持ち帰ったものとの言い伝えがある。

正式名は覺王山長善寺妙足院という天台宗の寺だ。本尊の大日如来は慈覚大師(円仁)が唐より持ち帰ったものとの言い伝えがある。

道案内 「文京総合福祉センター江戸川橋」へ

道案内 「文京総合福祉センター江戸川橋」へ「文京総合福祉センター江戸川橋」へ

坂下の信号を左折して進む。

左側に文京区総合福祉センターがある。

左側に文京区総合福祉センターがある。

交差点を左折する

交差点を左折する 左折して進むと左側に文京区総合福祉センターが見えてくる

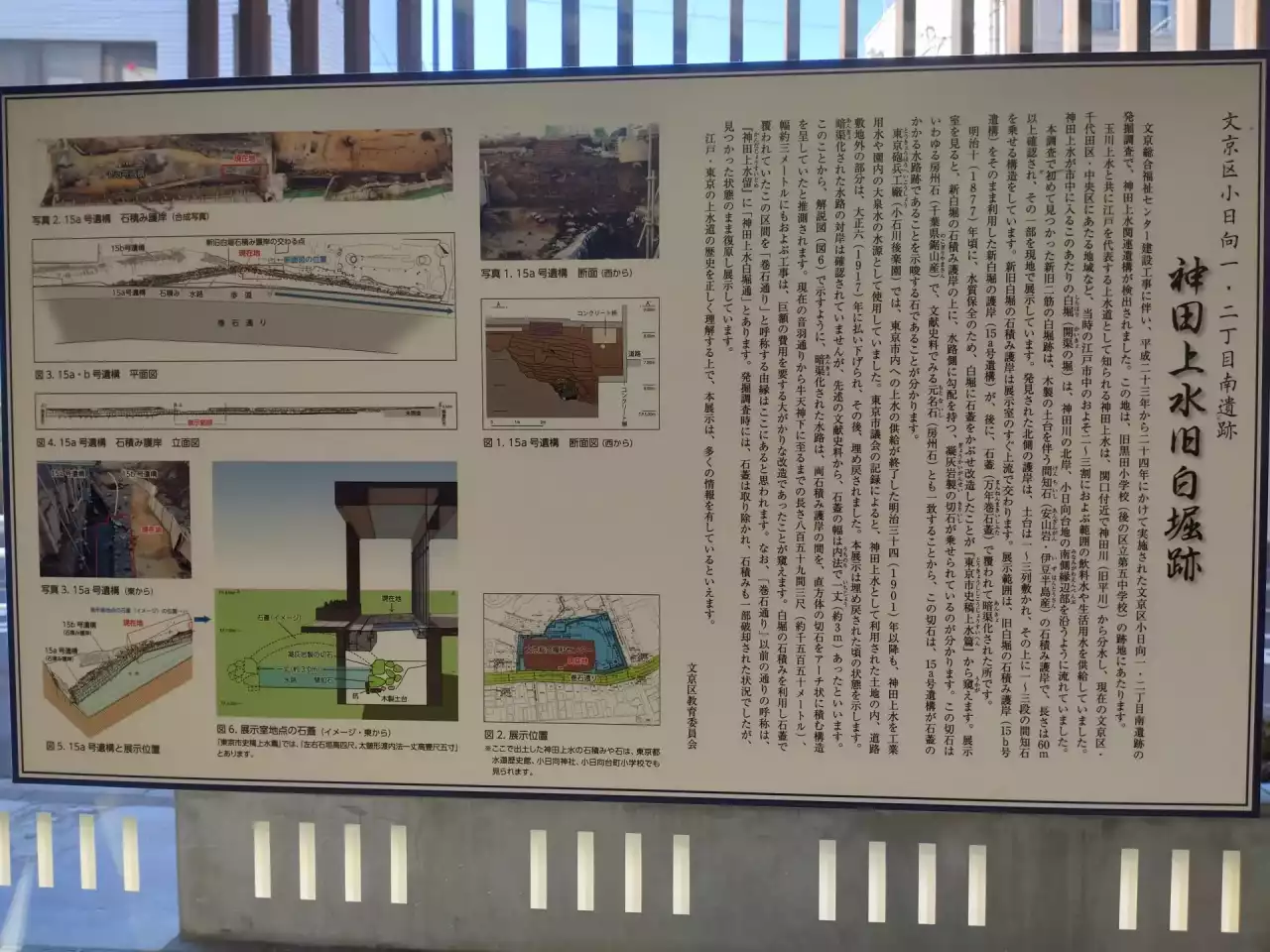

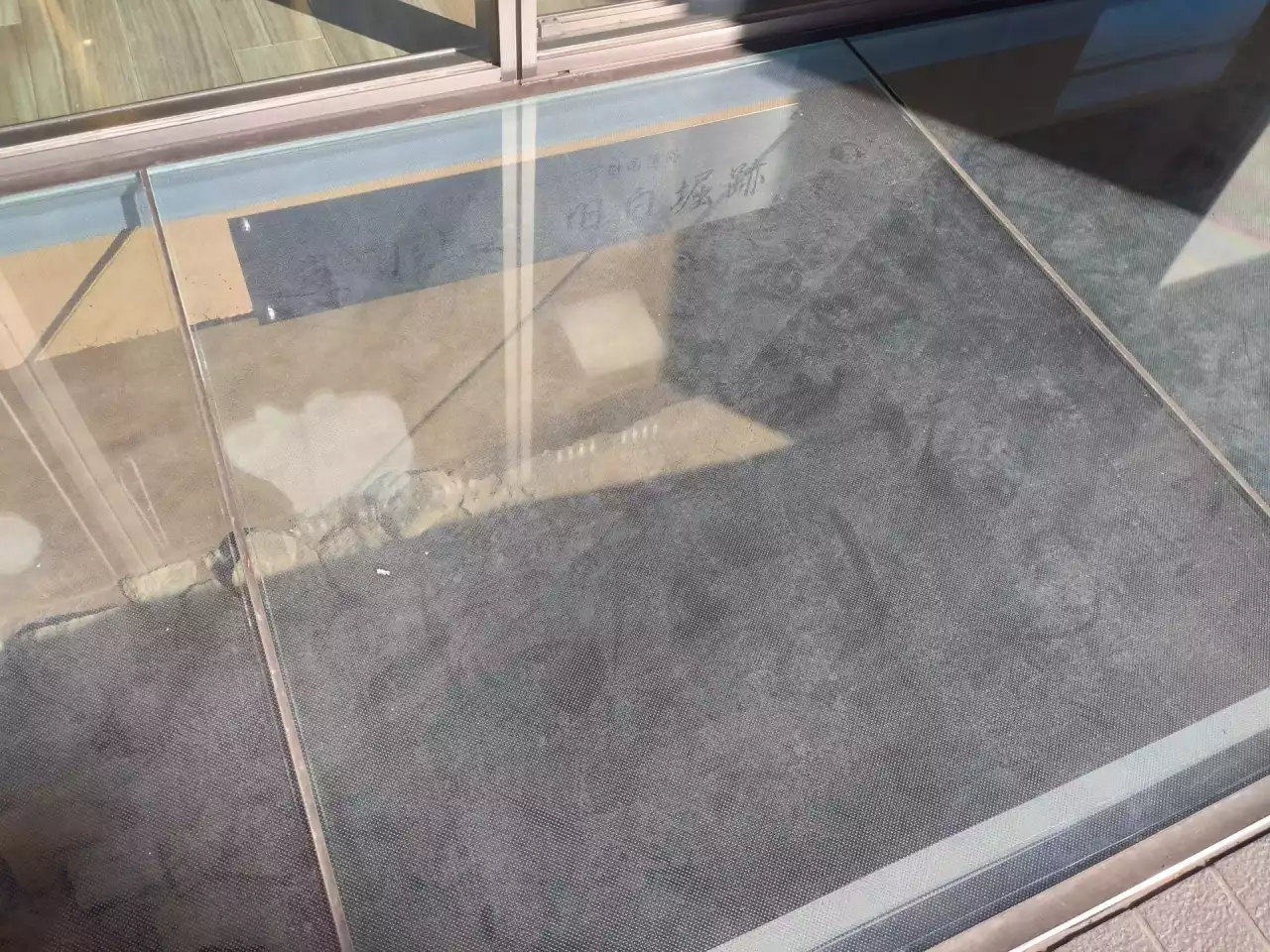

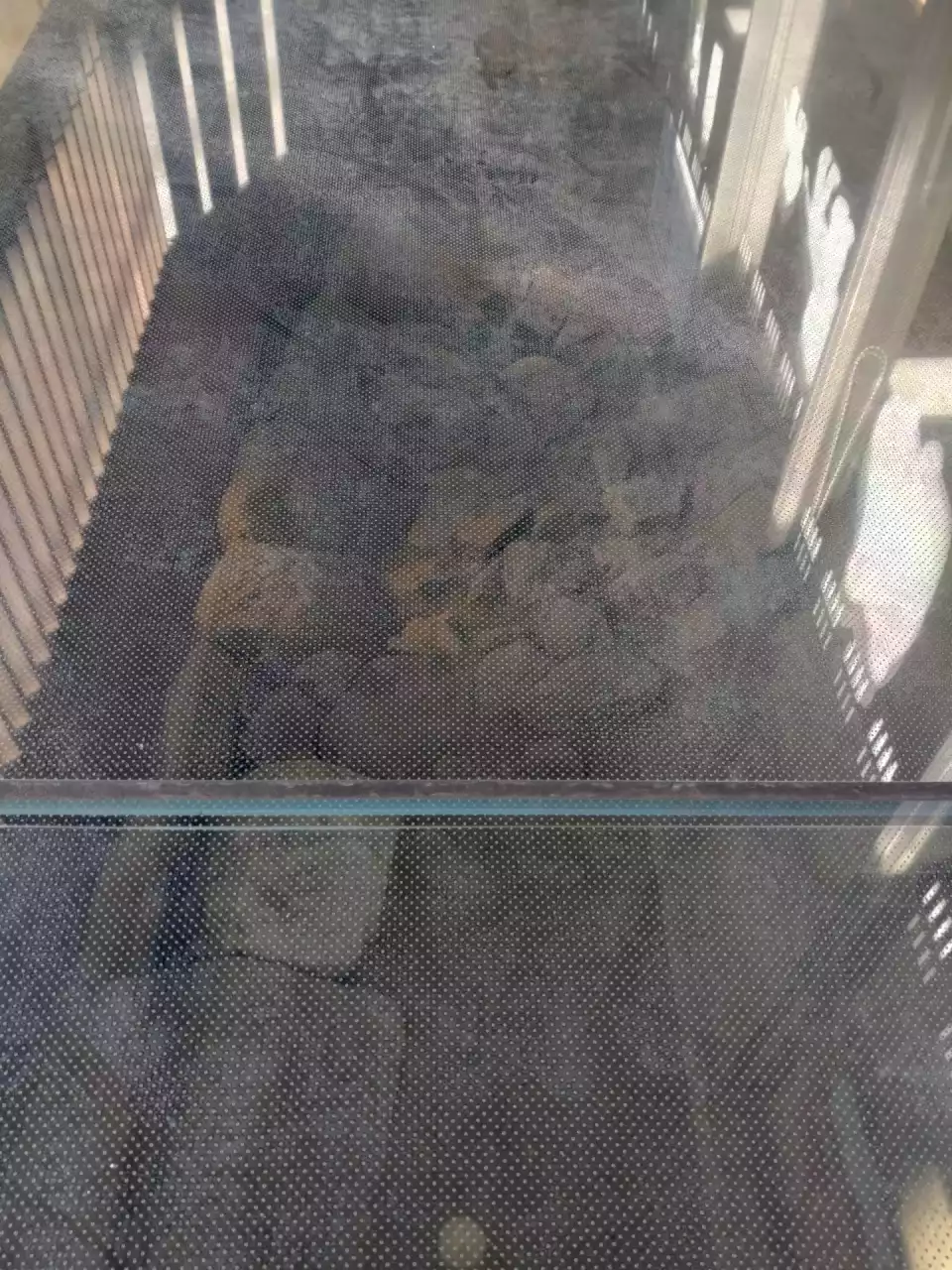

左折して進むと左側に文京区総合福祉センターが見えてくる8「文京総合福祉センター江戸川橋」神田上水の遺構あり

東京都文京区小日向二丁目

正面入口横の床がガラス張りになっていて、「神田上水旧白堀跡」の遺構を見ることができる。遺構の解説は建物のガラス面に貼ってある。江戸時代、神田上水が流れていたこの辺りは小日向水道町とよばれていた。現在も道路を挟んで南側一帯は「水道」という町名になっている。

道案内 「服部坂」へ

道案内 「服部坂」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有りbCafé BUN BUN

東京都文京区小日向二丁目

センター1Fのロビーにある小さなカフェだ。手作りのパンや軽食があるので、食事やおやつ休憩に利用できる。トイレあり

「服部坂」へ

センターを出て左に進む。

信号「小日向神社入口」を左折し坂を上がる。

信号「小日向神社入口」を左折し坂を上がる。

出て左に進むと小日向神社入口の信号が見える

出て左に進むと小日向神社入口の信号が見える 信号を左に曲がった先の坂道が服部坂

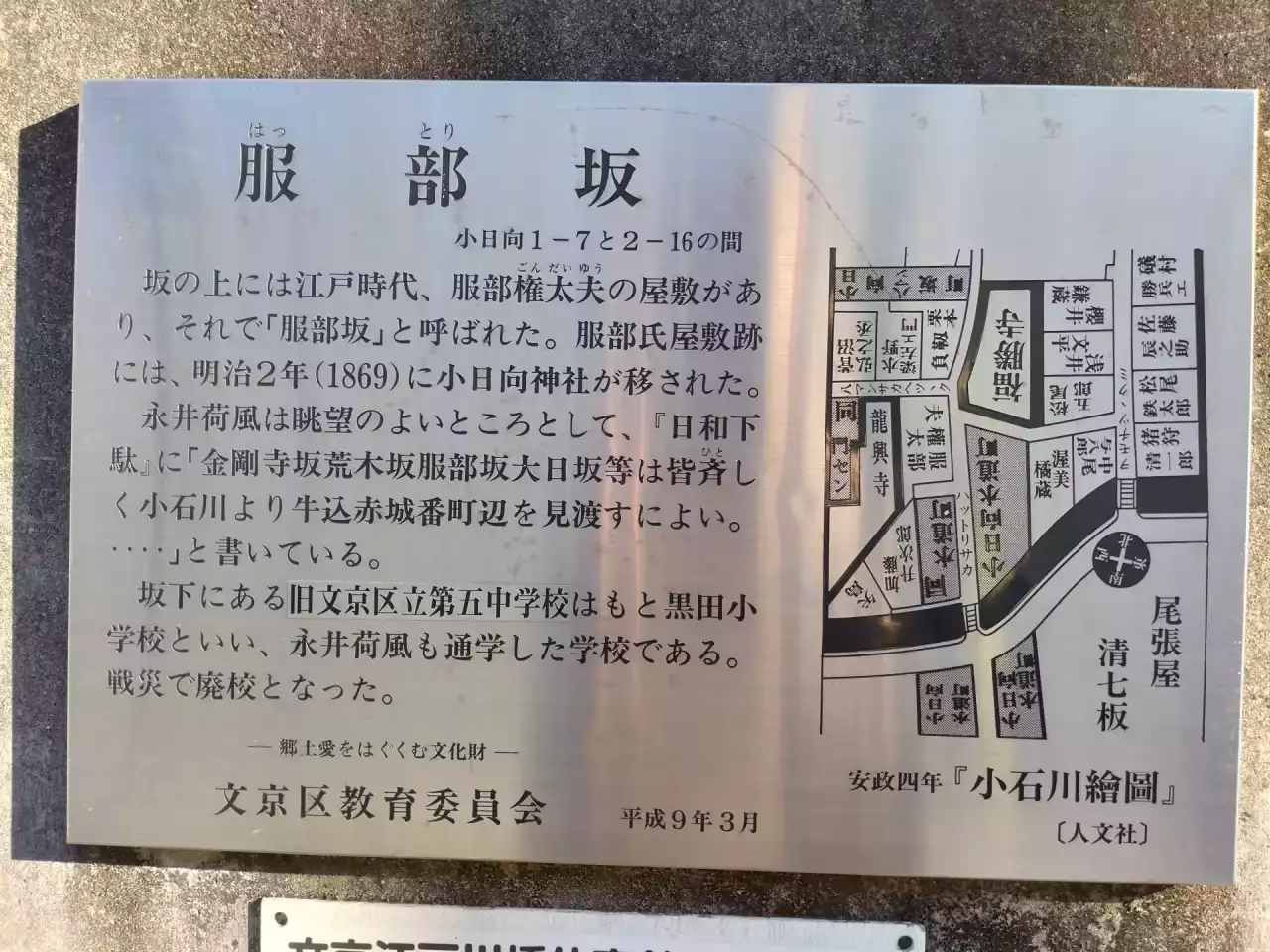

信号を左に曲がった先の坂道が服部坂9「服部坂」服部家の跡地が神社になった

東京都文京区小日向一丁目

坂上に旗本:服部権太夫の屋敷があったことが坂名の由来だ。(説明板が坂の途中にある)。現在、屋敷跡は小日向神社になっている。台地にまっすぐ上がる坂道で、上からの眺望がよい。

小日向神社

東京都文京区小日向二丁目

坂を上がると、左側に神社入り口の石段と鳥居があるので入る。

小日向一丁目の日輪寺にあった氷川神社と、音羽一丁目(現在の今宮神社の場所)にあった田中八幡神社が合祀され、明治2(1869)年に創建された神社だ。本殿右に、境内社として秋葉稲荷が祀られている。

小日向一丁目の日輪寺にあった氷川神社と、音羽一丁目(現在の今宮神社の場所)にあった田中八幡神社が合祀され、明治2(1869)年に創建された神社だ。本殿右に、境内社として秋葉稲荷が祀られている。

道案内 「横町坂」へ

道案内 「横町坂」へ「横町坂」へ

鳥居を出て、左に進む。

少し先、右にある横道に入る。

下りの坂道になっている。

少し先、右にある横道に入る。

下りの坂道になっている。

小日向神社の少し先で右に曲がる

小日向神社の少し先で右に曲がる 曲がると坂道がある

曲がると坂道がある10「横町(よこちょう)坂」もはや横町とはいえない

東京都文京区小日向一丁目

江戸切絵図によると、坂下一帯は御持筒組(鉄砲組)の組屋敷が並んでいた。台地上から組屋敷の横に出る細い道であったことが坂名の由来だ。最近は新しい住宅ができ、道も拡幅された。

道案内 「薬罐坂」へ

道案内 「薬罐坂」へ「薬罐坂」へ

坂を下り、突き当りを左折する。

しばらく進み、一本目を右折する。

崖際を左にカーブしながら進むと、徐々に上り坂になる。

しばらく進み、一本目を右折する。

崖際を左にカーブしながら進むと、徐々に上り坂になる。

突き当たりまで直進して左に曲がる

突き当たりまで直進して左に曲がる 左に曲がったら直進する

左に曲がったら直進する 最初の角で右に曲がる

最初の角で右に曲がる 直進した先が薬罐坂

直進した先が薬罐坂11「薬罐(やかん)坂」今は日当たり良好の坂道

東京都文京区小日向一丁目

坂名の由来には諸説あり、野犬や狐のことを指す野豻(やかん)からきているという説もある。江戸切絵図ではこの道に「山中ト云ウ」と書かれている。樹木が鬱蒼としていたのだろう。

道案内 「小日向公園」へ

道案内 「小日向公園」へ「小日向公園」へ

さらに坂を上がる。

左側に大きな樹が2本あり、奥は生西寺(しょうさいじ)という浄土宗の寺だ。

右側に「小日向公園」へ入る階段があるので上がる。

左側に大きな樹が2本あり、奥は生西寺(しょうさいじ)という浄土宗の寺だ。

右側に「小日向公園」へ入る階段があるので上がる。

坂道の途中で右側に階段が見えてくる

坂道の途中で右側に階段が見えてくる 階段を上がって小日向公園に入る

階段を上がって小日向公園に入る12「小日向公園」見晴らしがきく小公園

東京都文京区小日向一丁目

住宅の裏に隠れるように存在する公園だ。台地の際にあるため遠くの景色がよく見えるのはうれしい。砂場とベンチとトイレだけといういたってシンプルな設備だが、休憩するにはちょうど良いかもしれない。

道案内 「切支丹坂」へ

道案内 「切支丹坂」へ「切支丹坂」へ

公園の後ろ側にある出口から真っすぐ進む。

突き当りを右折して進む。

道が二手に分かれるが、左に曲がるように進む。

突き当りまで進むと、坂道の途中に出る。

突き当りを右折して進む。

道が二手に分かれるが、左に曲がるように進む。

突き当りまで進むと、坂道の途中に出る。

公園のこの出口からでて正面突き当たりの道を右に曲がる

公園のこの出口からでて正面突き当たりの道を右に曲がる 曲がったら直進する

曲がったら直進する 道なりに左に進む

道なりに左に進む 曲がって坂道を上がって行くと途中で下り坂になる、突き当たりが切支丹坂

曲がって坂道を上がって行くと途中で下り坂になる、突き当たりが切支丹坂13「切支丹(きりしたん)坂」幽霊坂の別名もあった

東京都文京区小日向一丁目

かつて坂上に広大な切支丹屋敷があったことが坂名の由来だ。昔は地下鉄車両基地のガードを抜けた先まで含んでいたようだが、今は少し短くなってしまった。

道案内 「切支丹屋敷跡」へ

道案内 「切支丹屋敷跡」へ「切支丹屋敷跡」へ

左折し、坂上まで進む。

坂上を右折する。少し先の右側に石碑と説明板が立っている。

坂上を右折する。少し先の右側に石碑と説明板が立っている。

左に曲がって切支丹坂を上がる

左に曲がって切支丹坂を上がる 突き当たりまで進む

突き当たりまで進む 突き当たりで右に曲がる

突き当たりで右に曲がる しばらく直進すると右側に切支丹屋敷跡の石碑が見えてくる

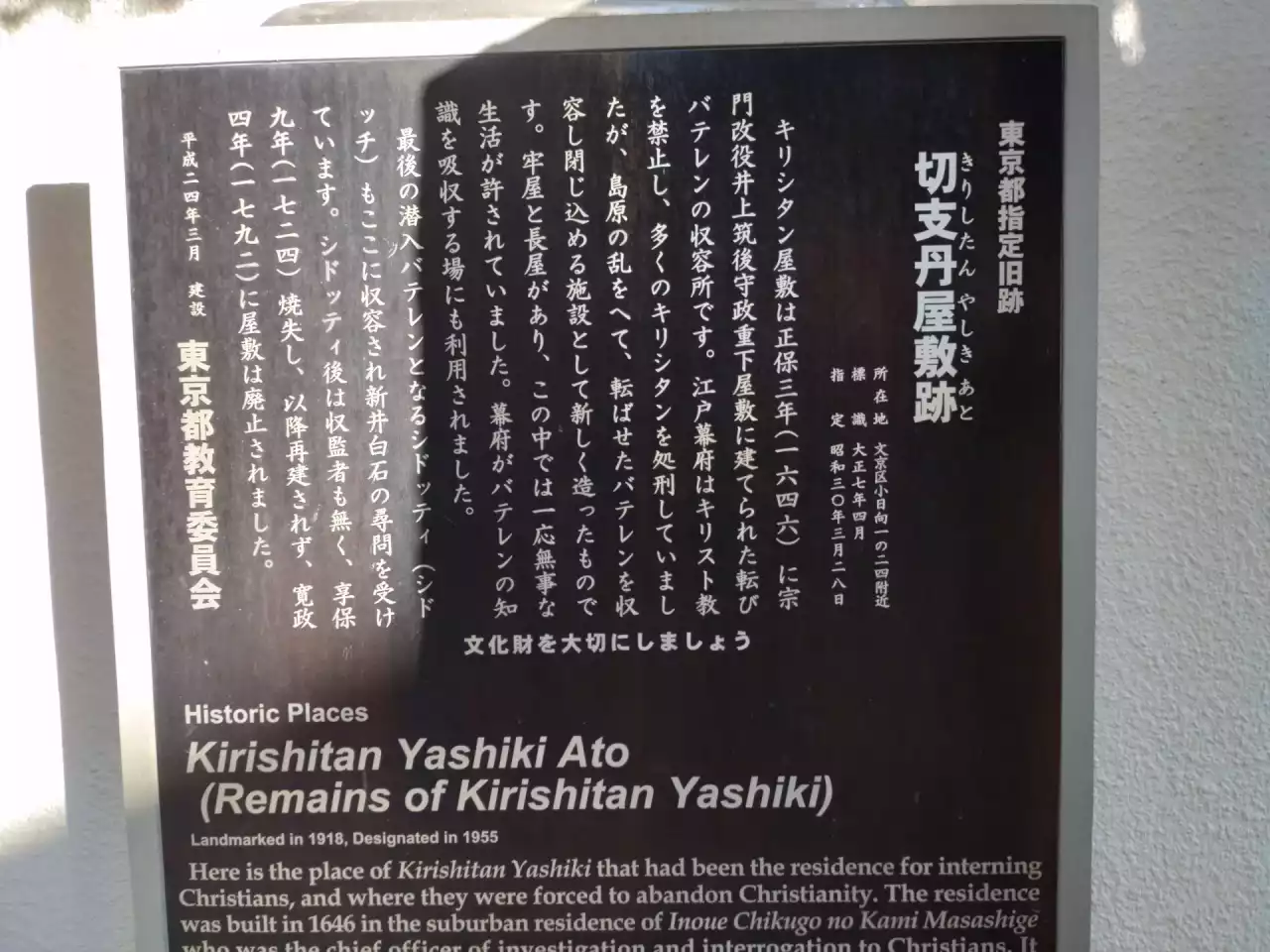

しばらく直進すると右側に切支丹屋敷跡の石碑が見えてくる14「切支丹屋敷跡」屋敷という名の強制収容所

東京都文京区小日向一丁目

外国人宣教師やキリシタンを収容する牢屋敷がここにあった。イタリア人宣教師シドッティがここで亡くなった後は収容される者がいなくなり、享保9(1724)年に火災で焼けたあとは再建されず、約80年間の役割を終えた。跡地は武家地として旗本・御家人の屋敷になった。平成26(2014)年に、向かい側のマンション建築工事現場でシドッティの墓が発見されている。

道案内 「蛙坂」へ

道案内 「蛙坂」へ「蛙坂」へ

しばらく直進すると下りの坂道になる。

そのまままっすぐ進む

そのまままっすぐ進む しばらく進むと下り坂が見えてくる

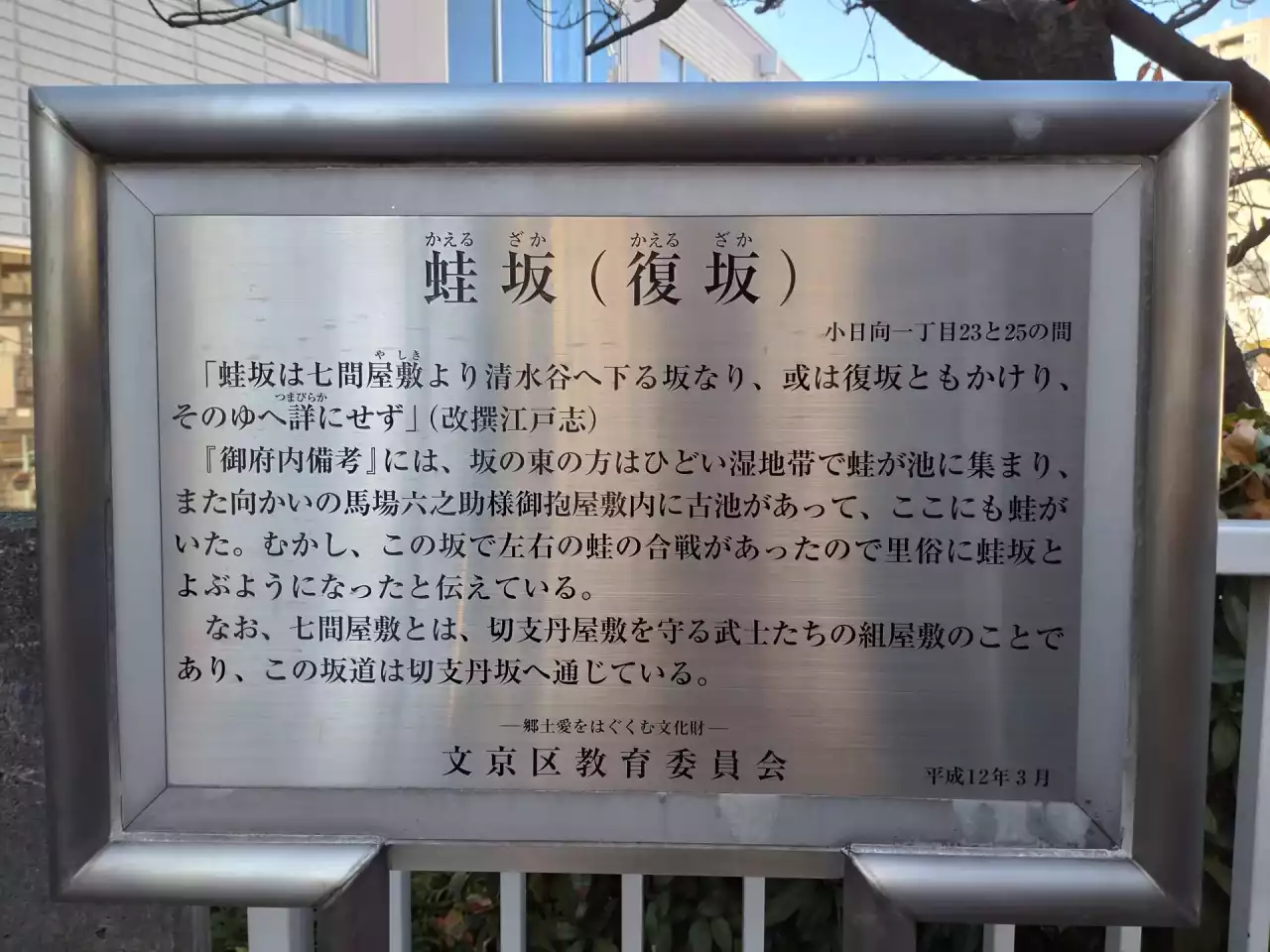

しばらく進むと下り坂が見えてくる15「蛙坂」茗荷谷へ下る坂

東京都文京区小日向一丁目

昔、この下の崖際は水がわく湿地で池もあり、蛙が多く生息していたことが坂名の由来だ。道が狭くかなりの急坂である。

道案内 「釈迦坂」へ

道案内 「釈迦坂」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「宗四郎稲荷大明神」へ

坂を下りきると、左に稲荷の祠がある。

坂を下ると左にカーブしている

坂を下ると左にカーブしている カーブを曲がるとすぐ左に紅い幟と鳥居が見える

カーブを曲がるとすぐ左に紅い幟と鳥居が見えるc宗四郎稲荷大明神

東京都文京区小日向一丁目

稲荷神社であるが、由来等は定かでない。ただ、明治初期の地図を見ると「稲荷祠」との表記がある。元々はここに住んでいた住人の屋敷稲荷だったのかもしれない。

「釈迦坂」へ

すぐに変則十字路に出る。

2つあるガードのうち、遠い方のガードをくぐって進む。

左右が石垣の上り坂になる。

2つあるガードのうち、遠い方のガードをくぐって進む。

左右が石垣の上り坂になる。

そのまままっすぐ進む

そのまままっすぐ進む 右に曲がって左側のガードに入る

右に曲がって左側のガードに入る カードの先が左にカーブしているので進む

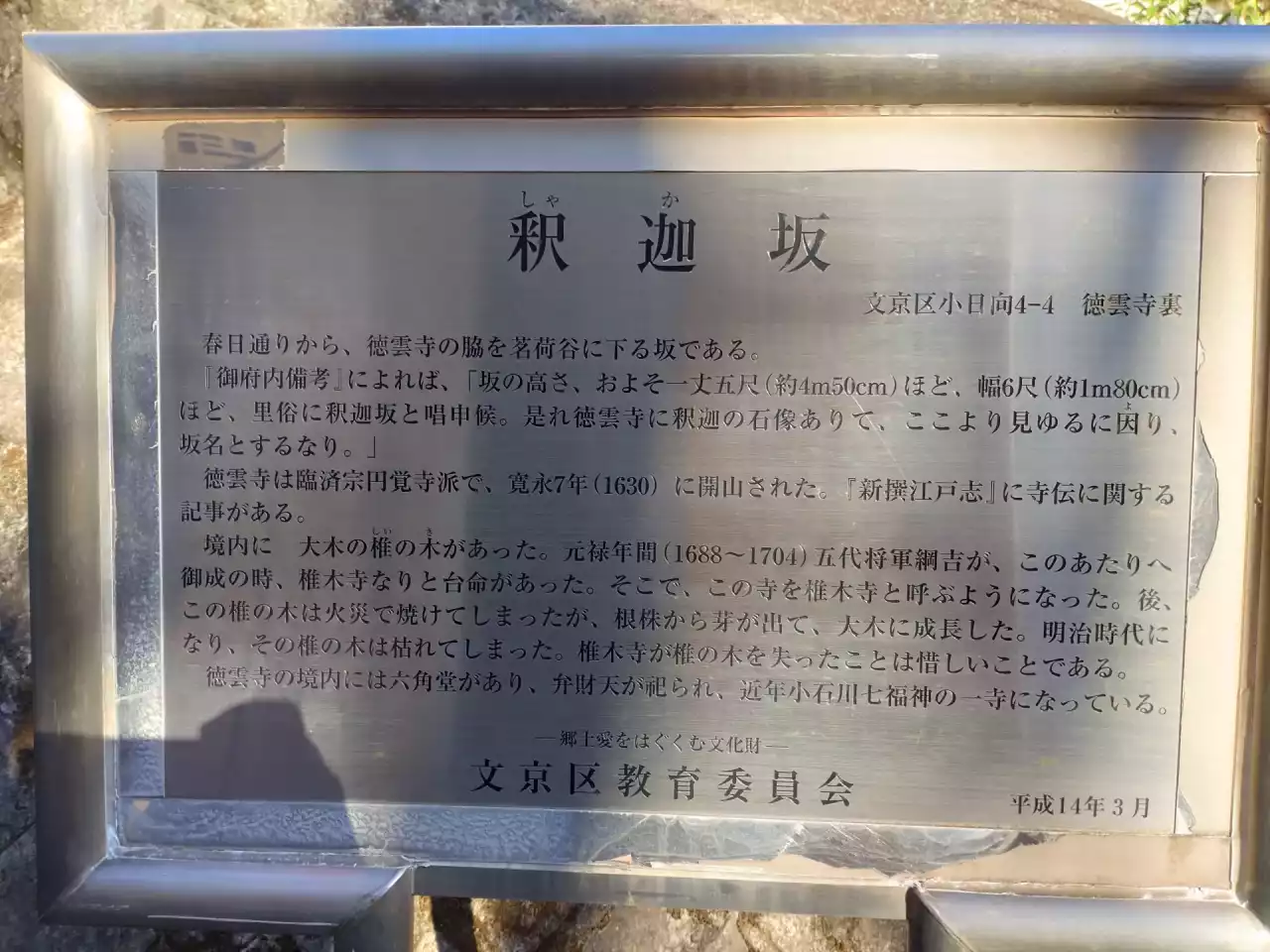

カードの先が左にカーブしているので進む16「釈迦坂」石垣が魅力的な坂

東京都文京区小日向四丁目

すぐ横にある徳雲寺の境内に釈迦の石像があり、坂を通るとその石像がよく見えたことが坂名の由来になった。台地に上がる曲がりくねった坂だ。

道案内 「丸の内線茗荷谷駅」へ

道案内 「丸の内線茗荷谷駅」へ「丸の内線茗荷谷駅」へ

坂を上がり切ったら、道なりに右・左とクランクして進む。

そのまましばらく直進。

突き当りを右折し、大通りに出る手前を左折して進む。

道なりに進み、丸の内線の上を通る跨線橋を渡った先が東京メトロ丸の内線「茗荷谷駅」。

そのまましばらく直進。

突き当りを右折し、大通りに出る手前を左折して進む。

道なりに進み、丸の内線の上を通る跨線橋を渡った先が東京メトロ丸の内線「茗荷谷駅」。

最初の跨線橋は渡らずに右に曲がるように進む

最初の跨線橋は渡らずに右に曲がるように進む 大通り手前で左に曲がる

大通り手前で左に曲がる 曲がってしばらくすすむと跨線橋が見えてくる

曲がってしばらくすすむと跨線橋が見えてくる 跨線橋を渡って右に進む

跨線橋を渡って右に進む17東京メトロ丸の内線「茗荷谷駅」

東京都文京区小日向四丁目

東京メトロ丸の内線「茗荷谷駅」3番出入り口