新宿区 「若葉」 四谷の窪地(旧鮫河橋)周辺を巡る

今回歩くのは四谷の窪地、知る人ぞ知る旧鮫河橋地区だ。「若葉」に町名は変わったが、地形は昔のまま。低地と台地が入り組んだ複雑な道筋と、名所旧跡の数々にワクワクが止まらない。

0JR中央・総武線「信濃町駅」下車

東京都新宿区信濃町

改札を出て左に進む。

道案内 「一行院千日寺」へ

道案内 「一行院千日寺」へ「一行院千日寺」へ

すぐ先の歩道橋横にある坂(千日坂)を下る。

坂の途中、左側に寺がある。

坂の途中、左側に寺がある。

改札を出て左に進む

改札を出て左に進む 左側の坂道を下る

左側の坂道を下る 高速道路を越えた先に一行院千日寺がある

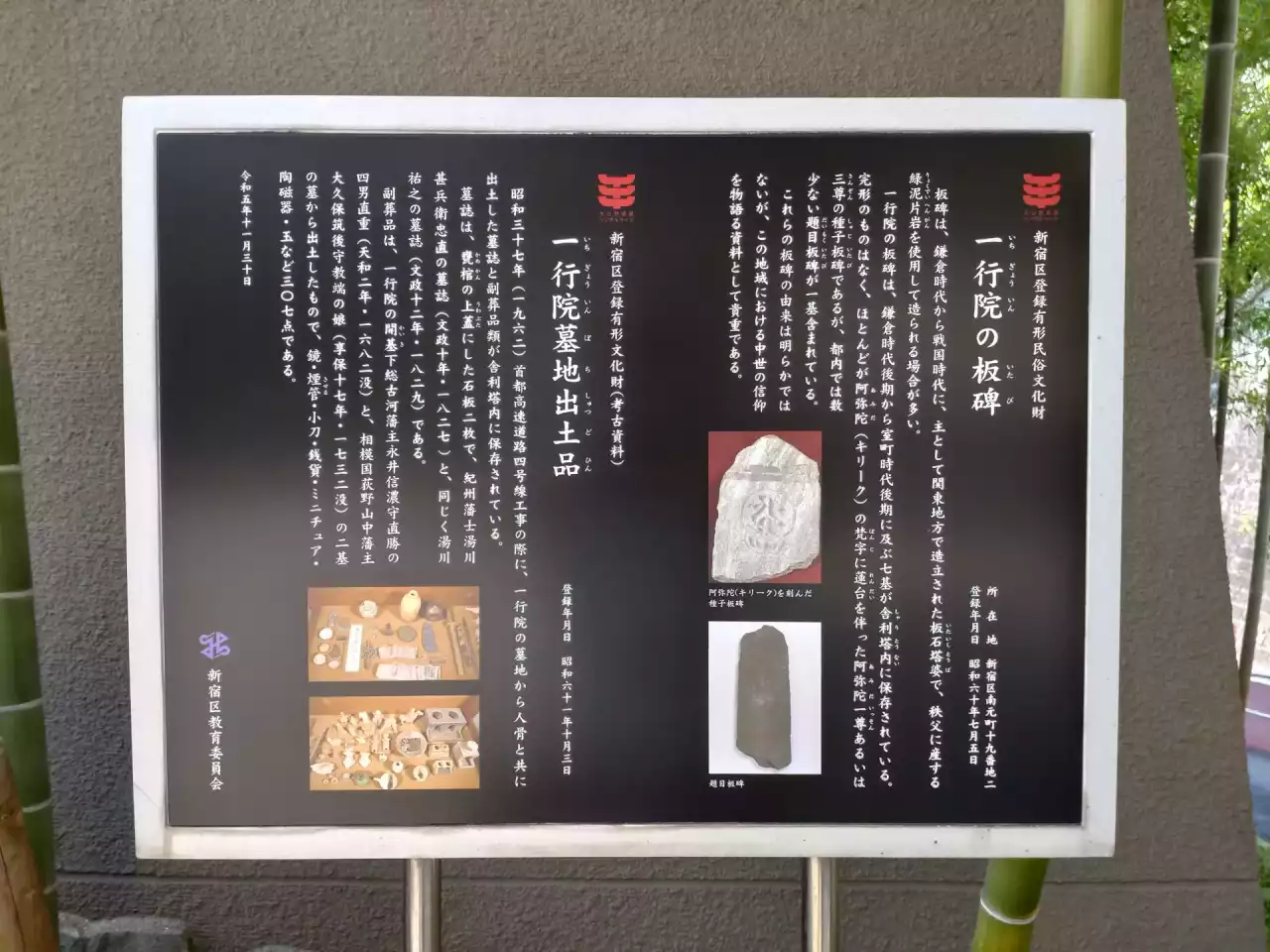

高速道路を越えた先に一行院千日寺がある1「一行院千日寺」新本堂は隈研吾の設計

東京都新宿区南元町

江戸時代初期、この辺りに山城淀藩(京都)永井信濃守尚政の下屋敷があった。永井家の家臣で僧侶になった者がいて、その者のために敷地内に庵を建立したのが始まりである。庵の二世住職は、亡くなった先代の殿様の菩提を弔うために千日間の念仏修行をおこなった。そのために庵は千日寺と呼ばれるようになり、寺のある谷も千日谷と呼ばれるようになったという。平成29(2017)年には新しい本堂が完成した。現代風のモダンな建物である。

道案内 「鮫河橋せきとめ神」へ

道案内 「鮫河橋せきとめ神」へ「安鎮坂の手前」へ

坂下の公園角を左折する。

しばらく直進、道が二手に分かれるが、左を進む。

しばらく直進、道が二手に分かれるが、左を進む。

さらに坂道を下る

さらに坂道を下る 下った左側の小さな公園の先を左に曲がる

下った左側の小さな公園の先を左に曲がる しばらく道なりに直進する

しばらく道なりに直進する 進んだ先のY字路で左方向に進む

進んだ先のY字路で左方向に進む「鮫河橋せきとめ神」へ

突き当りに公園(みなみもと町公園)があり、その一角に小さな祠がある。

坂の上まで進む

坂の上まで進む 坂の上に出ると正面に公園が見えてくる

坂の上に出ると正面に公園が見えてくる 通りの反対側に神社が見える

通りの反対側に神社が見える 右にある横断歩道を渡り神社に向かう

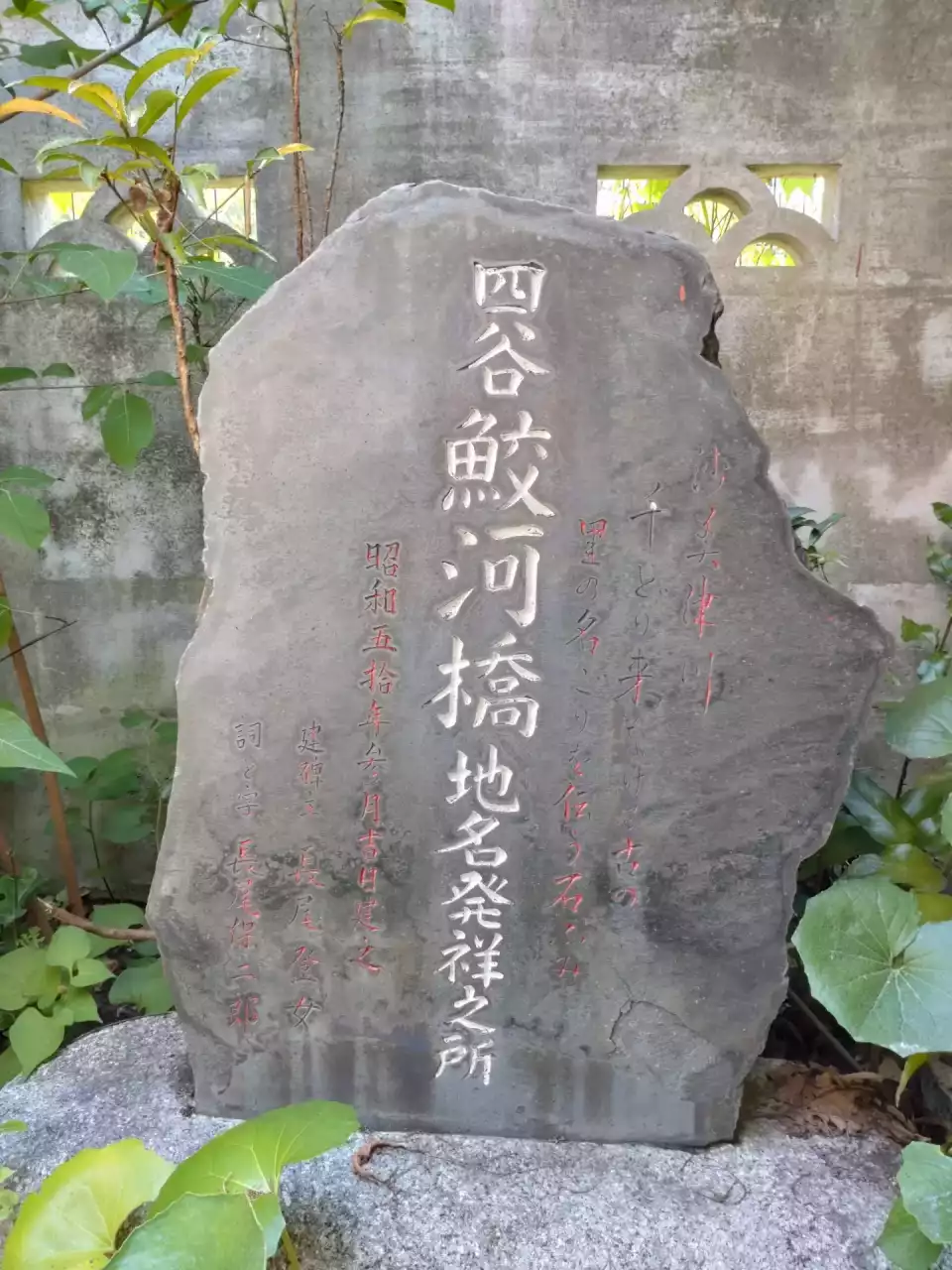

右にある横断歩道を渡り神社に向かう2「鮫河橋(さめがはし)せきとめ神」わずかに残った鮫河橋の名

東京都新宿区南元町

昔ここを流れていた鮫川のごみ等を取り除くための沈殿池・堰(せき)があった。やがて「堰止め」が「咳止め」に転訛し、せきとめ神が祀られた。鮫川の由来は、海からの入り江が続いていて鮫が入り込んできたから、鮫馬(白い毛の馬)が川に落ちたから、など諸説ある。鮫河橋は町名にもなっていたが、現在は「鮫河橋」が付く町名はすべて消滅している。坂道やJRのガード、神社などに名が残るだけである。(公園内にトイレあり。)

道案内 「旧鮫川支流沿いの路地」へ

道案内 「旧鮫川支流沿いの路地」へ「旧鮫川支流沿いの路地」へ

祠を右に見て直進し、JRのガード(鮫ヶ橋通ガード)をくぐる。

左に坂の標柱(出羽坂)がある。通り過ぎる。

一本目の横道を左に入る。

突き当りを右折して路地に入る。

左に坂の標柱(出羽坂)がある。通り過ぎる。

一本目の横道を左に入る。

突き当りを右折して路地に入る。

元来た道を戻りJRのガードを越える

元来た道を戻りJRのガードを越える ガードを越えた先の横断歩道で反対側に渡りさらに進む

ガードを越えた先の横断歩道で反対側に渡りさらに進む 1本目の横道を左に入る

1本目の横道を左に入る 突き当たりまで進み右に曲がる

突き当たりまで進み右に曲がる3「旧鮫川支流沿いの路地」崖を背にした細長い住宅地

東京都新宿区南元町

江戸時代から狭い谷に民家が密集していた場所であり、現在も同じように住宅が並んでいる。

この辺りの旧町名は「谷町」であるが、その雰囲気は今も残っているようだ。崖際の狭い通路を歩くことになるので、住民の方に配慮し静かに通り抜けるようにしたい。

この辺りの旧町名は「谷町」であるが、その雰囲気は今も残っているようだ。崖際の狭い通路を歩くことになるので、住民の方に配慮し静かに通り抜けるようにしたい。

道案内 「若葉公園」へ

道案内 「若葉公園」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「The Rising Sun Coffee」へ

路地をしばらく直進する。

少し広い道に出たら右折して進む。

道が右に曲がる角にコーヒーショップがある。

少し広い道に出たら右折して進む。

道が右に曲がる角にコーヒーショップがある。

路地を出て右に曲がる

路地を出て右に曲がる 道が右に曲がる所まで進む

道が右に曲がる所まで進む 右の角にある建物の1FがThe Rising Sun Coffee

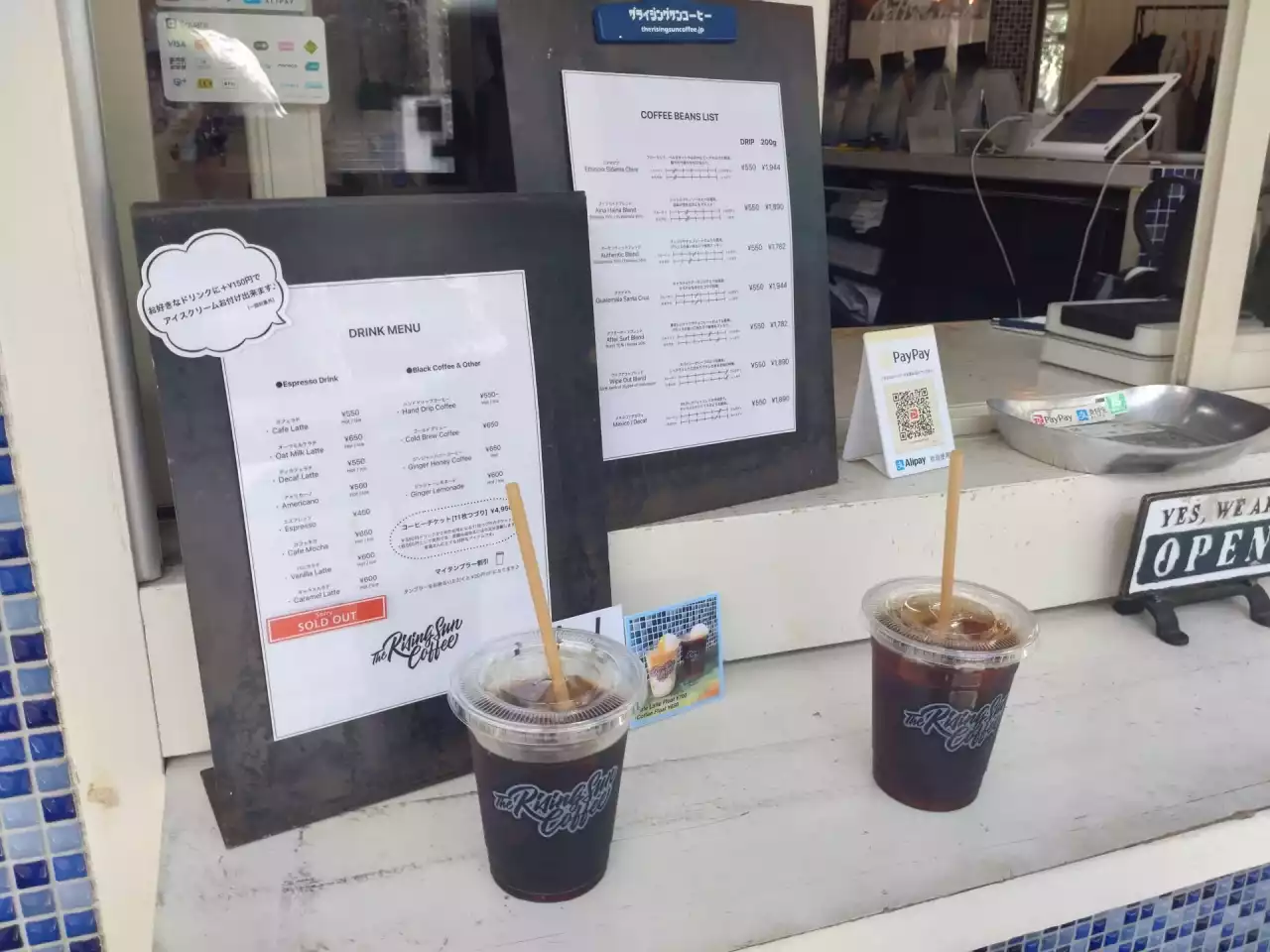

右の角にある建物の1FがThe Rising Sun CoffeeaThe Rising Sun Coffee

東京都新宿区若葉三丁目

俳優の坂口憲二氏が経営するコーヒーショップ。大腿骨の難病のため俳優業を休止した坂口氏が、セカンドキャリアとして始めた。平成31(2019)年ここに1号店をオープン。千葉県大網白里と横浜市鶴見にも店舗を展開している。1号店はテイクアウトのみ。ちなみに住所は非公開となっている。水曜・金曜休み(これ以外にも休みの場合あり)

「若葉公園」へ

来た道を戻る。

右側一本目の横道に入り直進する。

突き当り奥に公園がある。

右側一本目の横道に入り直進する。

突き当り奥に公園がある。

少し戻る

少し戻る 最初の横道に入る

最初の横道に入る しばらく進むと右側に壁がみえてくる

しばらく進むと右側に壁がみえてくる 進んだ先の正面に公園の入り口がある

進んだ先の正面に公園の入り口がある4「若葉公園」谷の奥に隠れた公園

東京都新宿区若葉三丁目

谷頭にあたる場所である。かつてここは陽光寺という寺で、「鐙(あぶみ)の池」という小さな池があったという。源義家が奥州征伐の途中、ここで馬に水を飲ませようとして誤って鐙を落としたという伝承がある。池はなくなったが、水が湧き出ていた痕跡がある。公園の北側に昔からの石垣があり、その下から水が染み出す様子が見られるのだ。そこから水路のような溝が作られていて、かつて川や池があったことを示していると思われる。トイレあり。

道案内 「戒行寺」へ

道案内 「戒行寺」へ「暗闇坂上」へ

公園前を出て、右にある坂(暗闇坂)を上る。

坂を上がり切り、突き当たったら右に進む。

坂を上がり切り、突き当たったら右に進む。

公園を出る

公園を出る 出て左の坂道(暗闇坂)を上がる

出て左の坂道(暗闇坂)を上がる 坂の上で右に曲がる

坂の上で右に曲がる しばらく進む

しばらく進む「戒行寺」へ

少し行くと坂(戒行寺坂)の標柱があり、その前が戒行寺だ。

しばらく進むと前方に坂(戒行寺坂)がみえてくる

しばらく進むと前方に坂(戒行寺坂)がみえてくる 坂道の手前に戒行寺がある

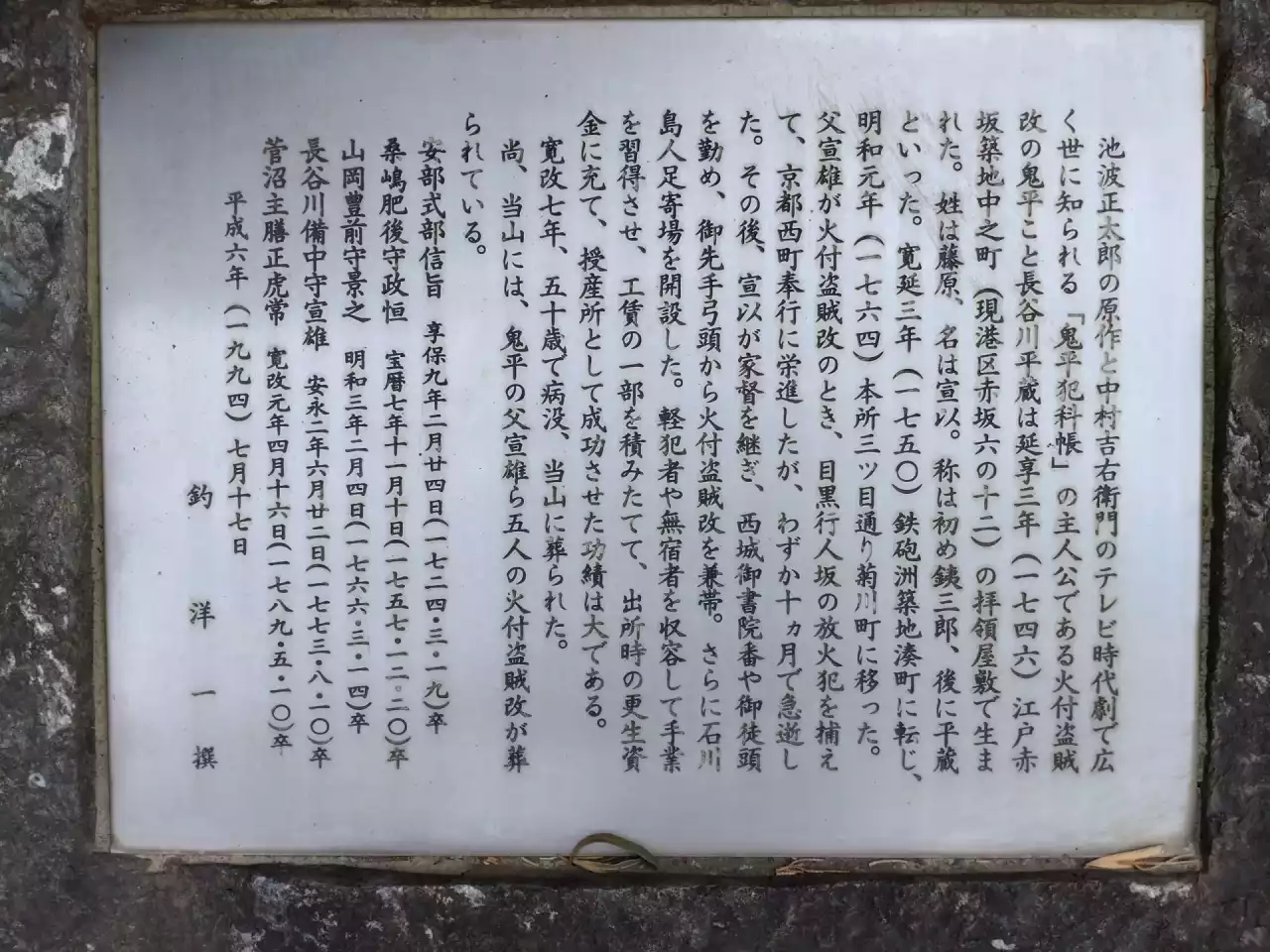

坂道の手前に戒行寺がある5「戒行寺(かいぎょうじ)」鬼平ゆかりの寺

東京都新宿区須賀町

鬼平犯科帳で知られる「火附盗賊改方・長谷川平蔵宣似(のぶため)」の供養碑がある。もともとあったはずの平蔵の墓は、明治になって子孫が東京を離れたり、寺の墓地が杉並区堀之内に移転したりしたことで行方が分からなくなったとのこと。供養碑は平蔵の200年遠忌(おんき)にあたる平成7(1995)年に建立された。

道案内 「西念寺」へ

道案内 「西念寺」へ「鉄砲坂」へ

戒行寺坂を下る。

突き当りを右折する。

左側一本目の坂(鉄砲坂)を上がる。

突き当りを右折する。

左側一本目の坂(鉄砲坂)を上がる。

お寺を出て左の坂を下る

お寺を出て左の坂を下る 坂の下で右に曲がる

坂の下で右に曲がる 右に曲がりしばらく直進する

右に曲がりしばらく直進する 左側に坂道がみえてくるので入る

左側に坂道がみえてくるので入る「若葉一丁目付近」へ

突き当りを左折し直進する。途中喰い違い丁字路があるが直進方向に進む。

鉄砲坂を上がる

鉄砲坂を上がる 坂の上の突き当たりを左に

坂の上の突き当たりを左に しばらくまっすぐ進む

しばらくまっすぐ進む 右折せず直進方向の道に入り進む

右折せず直進方向の道に入り進む「西念寺」へ

左側一本目を曲がると、寺の入り口が見える。

更に進む

更に進む 左に曲がる

左に曲がる 左に曲がると正面に西念寺の入り口が見える

左に曲がると正面に西念寺の入り口が見える6「西念寺」服部半蔵が眠る

東京都新宿区若葉二丁目

徳川十六神将の一人である服部半蔵が、松平信康(徳川家康の長男)の菩提を弔うために麹町清水谷に建てた庵がもとになった寺である。寺名は、出家した半蔵が「西念」と号したことに由来する。境内に半蔵の墓(本堂の右側)と信康の供養塔(半蔵の墓の後方)がある。

道案内 「文化放送発祥の地」へ

道案内 「文化放送発祥の地」へ「観音坂付近」へ

寺の門を出て左に進む。

すぐ先を左折して進む。(西念寺の墓地裏通り)

すぐ先を左折して進む。(西念寺の墓地裏通り)

門から出る

門から出る 出たら左に進み、すぐ左に曲がる

出たら左に進み、すぐ左に曲がる お寺の敷地の脇を直進する

お寺の敷地の脇を直進する 突き当たりまで進み右に曲がる

突き当たりまで進み右に曲がる「文化放送発祥の地」へ

左の坂(観音坂)の標柱を通り過ぎ、カギ型に右折し直進する。

突き当りを左に曲がって進む。

突き当り手前、角のマンション前に説明板が立っている。

突き当りを左に曲がって進む。

突き当り手前、角のマンション前に説明板が立っている。

通りに出るまで進む

通りに出るまで進む 通りに出たら左に曲がって進む

通りに出たら左に曲がって進む しばらく進むと突き当たりがみえてくる

しばらく進むと突き当たりがみえてくる 突き当たりの手前のマンションの入り口横に説明板がある

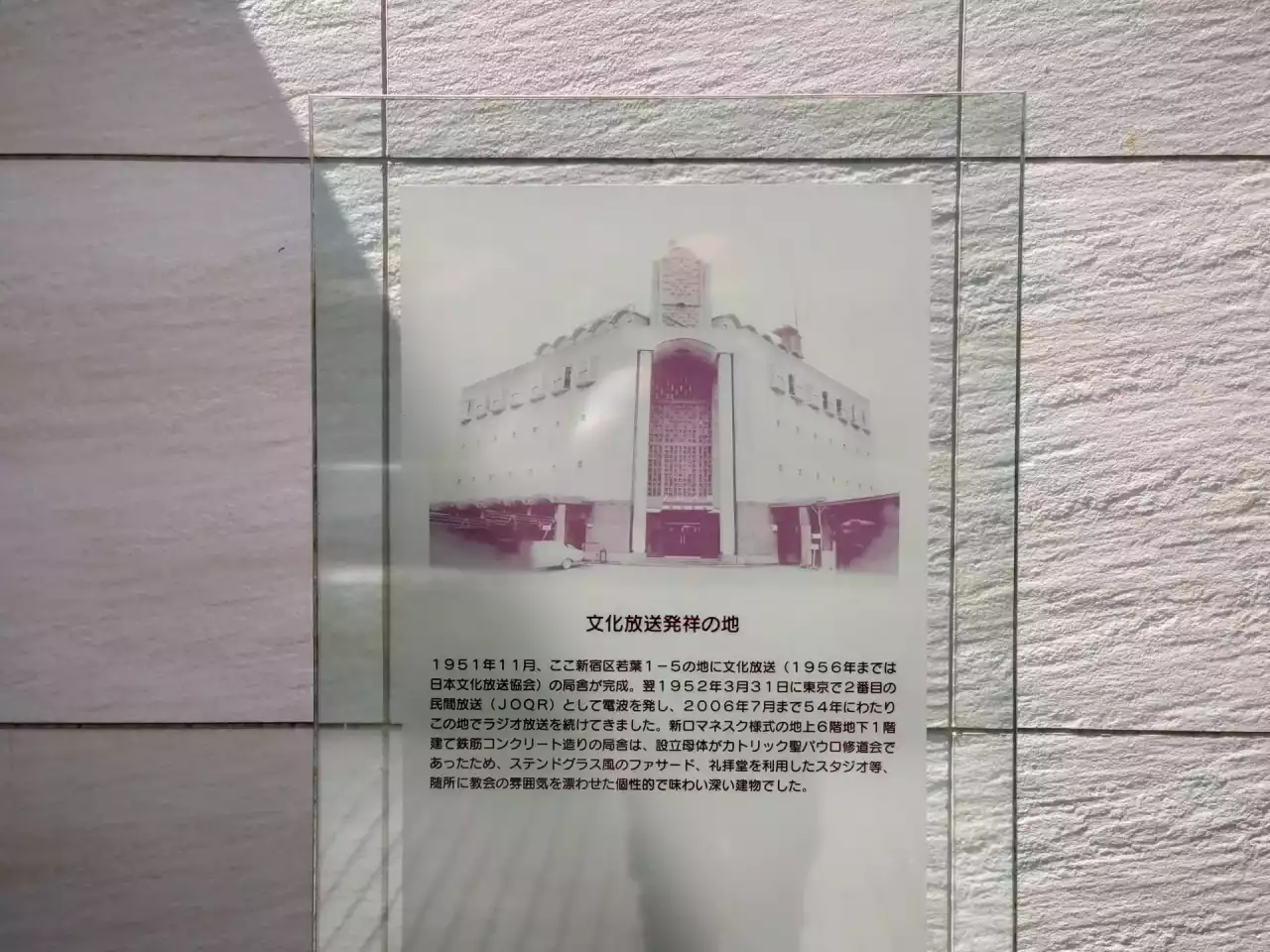

突き当たりの手前のマンションの入り口横に説明板がある7「文化放送発祥の地」セイ・ヤングに百万人の英語

東京都新宿区若葉一丁目

ラジオ局「文化放送」の旧局舎があった場所だ。深夜放送「セイ・ヤング」のファンだった方も多いだろう。平成18(2006)年、港区浜松町に自社ビル「文化放送メディアプラス」を新築して移転するまでここで番組がつくられていた。跡地に建てられたマンション「ランテンヌ四谷」の屋上には、非常用の送信設備とアンテナが残されている。

道案内 「東福院」へ

道案内 「東福院」へ「東福院」へ

左に進むと下り坂(東福院坂・別名:天王坂)がある。

坂上の右側に東福院があり、正面右側に建っている祠の中に地蔵像がある。

坂上の右側に東福院があり、正面右側に建っている祠の中に地蔵像がある。

敷地を出て左に

敷地を出て左に 前に下り坂がみえるので進む

前に下り坂がみえるので進む 右側にある東福院入り口から入る

右側にある東福院入り口から入る8「東福院」豆腐地蔵は何も語らず

東京都新宿区若葉二丁目

天正3(1575)年に麹町に建立された寺で、寛永11(1634)年に現在地に移ってきた。この寺には豆腐地蔵という左手の欠けた地蔵像がある。伝承では、強欲な豆腐屋が贋金を持ってきた客の左手を切り落としたが、その客は実はこの寺のお地蔵様だったと気づき、悔い改めて善人になったという話が残っている。残念ながら説明板等は無い。お地蔵様の左手の部分を撫でると、傷や腫物が治るご利益があるそうだ。

道案内 「須賀神社」へ

道案内 「須賀神社」へ「須賀神社」へ

東福院坂を下り、正面に見える石段坂(須賀神社男坂)の方へ進む。

石段を上がると、右側に神社がある。

石段を上がると、右側に神社がある。

坂を更に下る

坂を更に下る 前方に石段が見えるので進む

前方に石段が見えるので進む 石段を上がり右に

石段を上がり右に 右に曲がると正面に神社が見える

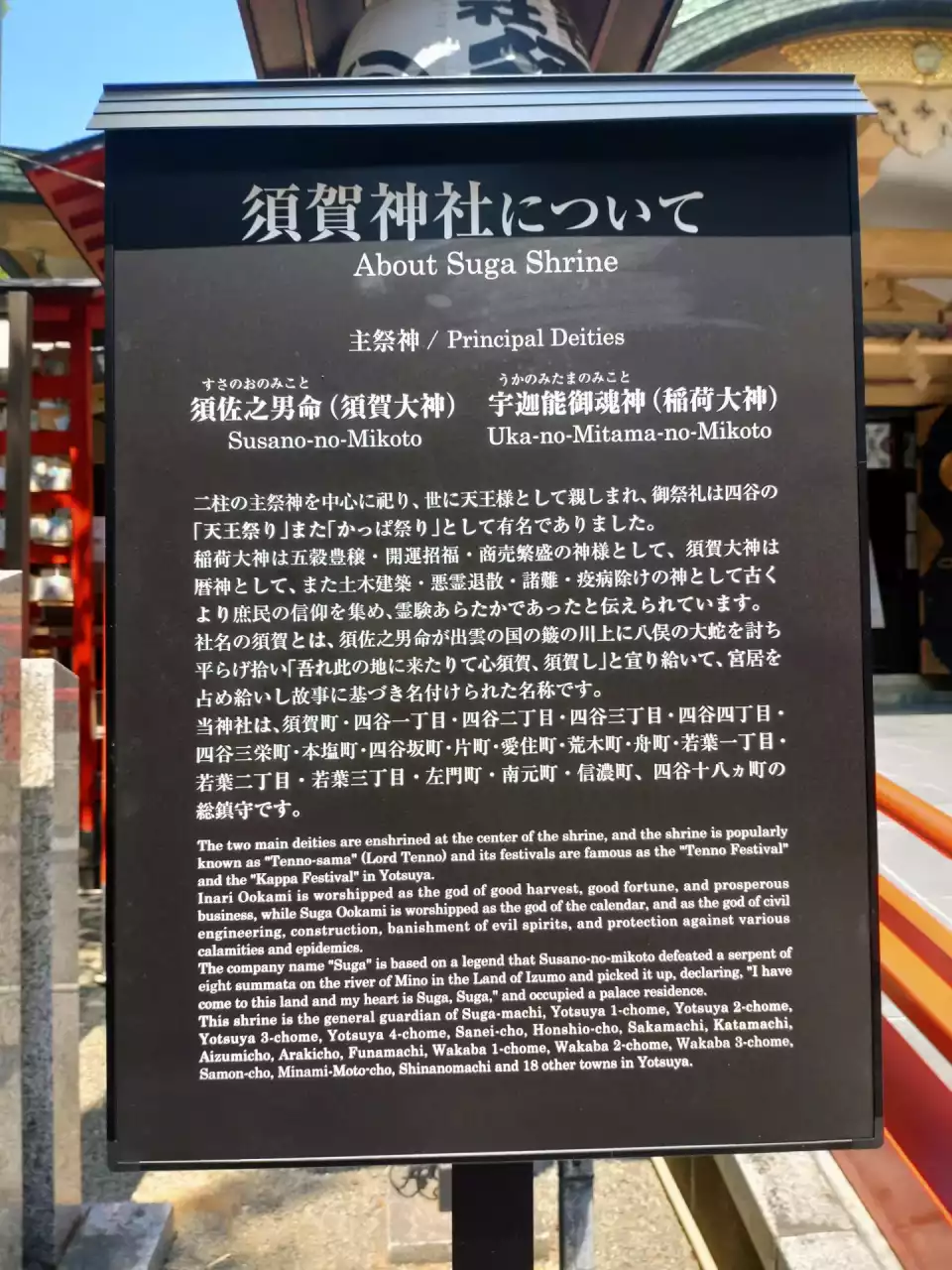

右に曲がると正面に神社が見える9「須賀神社」地元の総鎮守はアニメの聖地

東京都新宿区須賀町

元からあった稲荷神社に、牛頭(ごず)天王社を併せて祀った神社。江戸時代は四谷天王社とよばれていた。明治元(1868)年に須賀神社と改称して現在に至っている。天保7(1836)年に奉納された三十六歌仙絵が社殿内に掛けられている。(境内に展示してあるものは複製)

また、2016年公開のアニメ映画「君の名は。」で、神社の石段と思われる映像が用いられたことでここが聖地化され、多くのファンが訪れるようになった。トイレあり。

また、2016年公開のアニメ映画「君の名は。」で、神社の石段と思われる映像が用いられたことでここが聖地化され、多くのファンが訪れるようになった。トイレあり。

道案内 「陽運寺」へ

道案内 「陽運寺」へ「須賀神社裏」へ

本堂左側の通路を抜けて、裏口へ向かう。

鳥居を出て直進する。

突き当りを右折する。

鳥居を出て直進する。

突き当りを右折する。

本堂横を抜けて進む

本堂横を抜けて進む 鳥居の正面を直進する

鳥居の正面を直進する 突き当たりまで進み右に曲がる

突き当たりまで進み右に曲がる「陽運寺」へ

右側二本目、宮本酒店横を右折して進むと、右側に寺がある。

しばらく進む

しばらく進む 2本目の角で右に曲がる

2本目の角で右に曲がる しばらく進む

しばらく進む 右側に於岩稲荷の幟がみえてくる

右側に於岩稲荷の幟がみえてくる10「陽運寺」於岩さんゆかりの寺

東京都新宿区左門町

寺の境内には、お岩さんが水を汲みに来ていたと伝わる井戸がある。「お岩さま縁(ゆかり)の寺」という所以だ。この寺は、戦後に栃木県沼和田から移築した薬師堂を本堂として建てたと思われるが、昭和の初めにこの場所に創建したとする話もあり、由緒がわかりにくい。

道案内 「於岩稲荷田宮神社」へ

道案内 「於岩稲荷田宮神社」へ「於岩稲荷田宮神社」へ

寺の前をさらに進む。

すぐ左側に神社がある。

すぐ左側に神社がある。

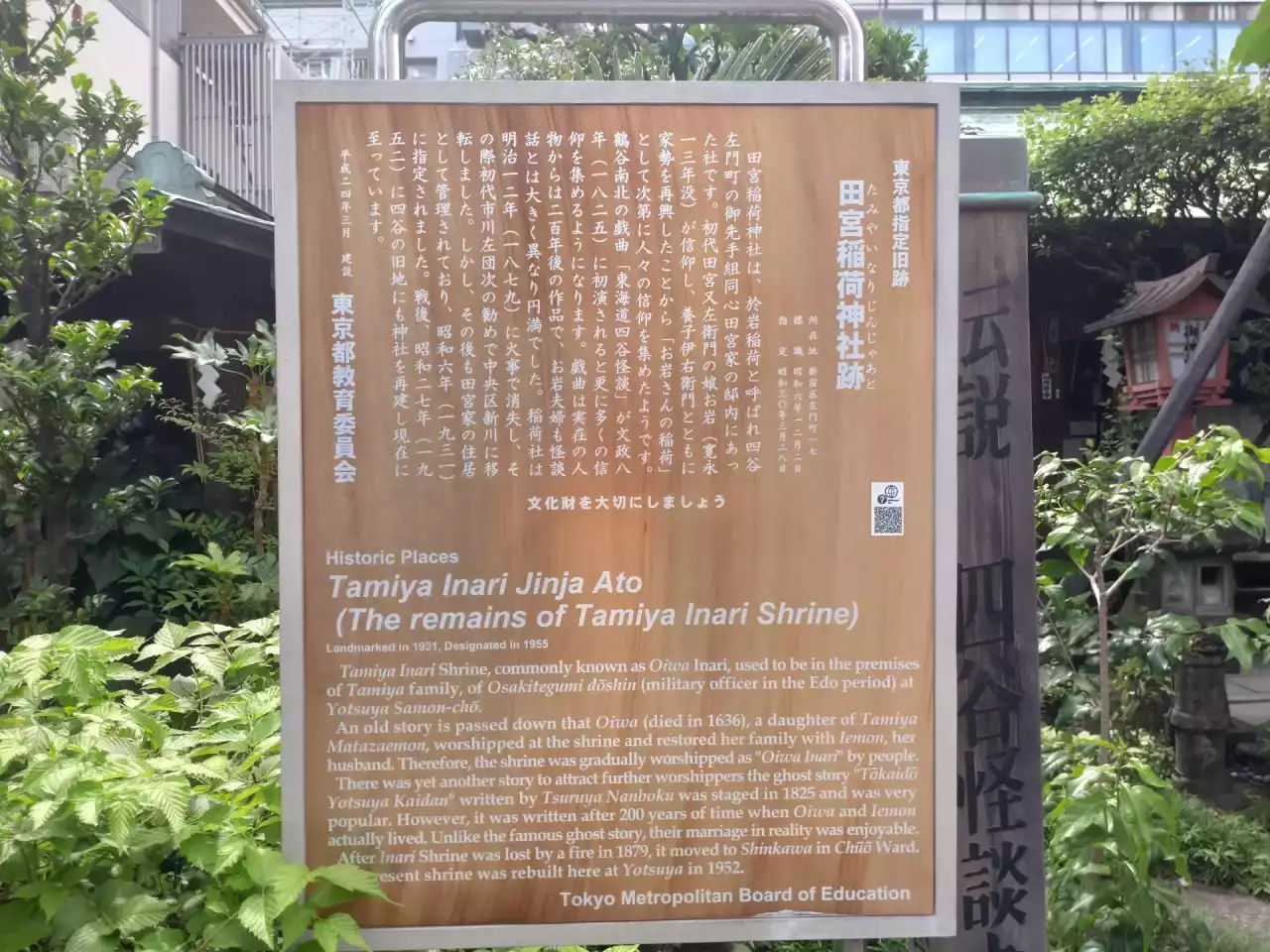

寺の左前方に於岩稲荷田宮神社がある

寺の左前方に於岩稲荷田宮神社がある11「於岩(おいわ)稲荷田宮神社」江戸時代から続くお岩さんを祀る神社

東京都新宿区左門町

お岩夫婦は仲が良く幸せだったという。お岩は庭に祭った稲荷を厚く信仰し、お岩の死後も地元の人々は「お岩稲荷」と呼んで大切にしてきた。やがてお岩自身も祭神として祀られるようになったそうだ。「東海道四谷怪談」が創作されたのはお岩さんの死後189年も経ってからのことだ。史実と物語ではだいぶ話が違う。明治12(1879)年に火事でお岩稲荷は焼失、支援してくれた歌舞伎役者の勧めで中央区新川に移転することになる。(現在も新川に存続している)その後、昭和27(1952)年に旧地であるここに分社という形で再建された。

道案内 「消防博物館」へ

道案内 「消防博物館」へ「四谷警察署付近」へ

神社の前をさらに直進する。

左側一本目の横道に入る。

大通りに出て、右に進む。

左側一本目の横道に入る。

大通りに出て、右に進む。

更に進む

更に進む 最初の角で左に曲がる

最初の角で左に曲がる 大通りに出るまで進む

大通りに出るまで進む 大通りに出たら右に曲がる

大通りに出たら右に曲がる「消防博物館」へ

交差点「四谷三丁目」、対角線側に消防署と博物館がある。

大通りを直進する

大通りを直進する 四谷三丁目の交差点の角に消防博物館がある

四谷三丁目の交差点の角に消防博物館がある 横断歩道で博物館側に渡る

横断歩道で博物館側に渡る 入り口から館内に

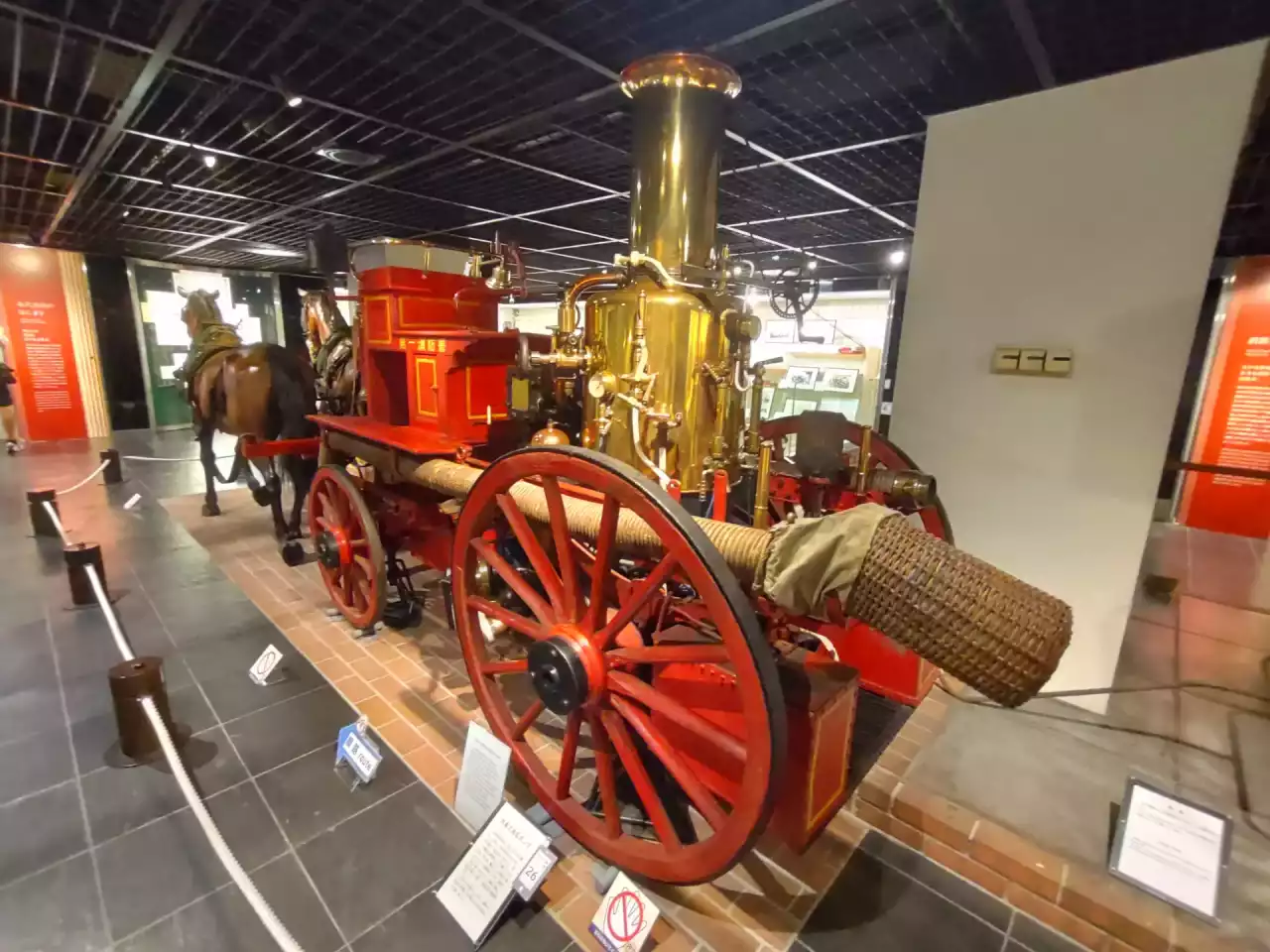

入り口から館内に12「消防博物館」馬車・消防車・ヘリコプターまであります

東京都新宿区四谷三丁目

四谷消防署に併設されている博物館だ。地下1階~1階、3階~6階に常設の展示があり、消防・防災に関する歴史や機材などが解説されている。10階には休憩所があり、飲み物の自動販売機も設置されている。入場無料、月曜日休館、トイレあり。

道案内 「メトロ丸の内線・四谷三丁目駅」へ

道案内 「メトロ丸の内線・四谷三丁目駅」へ「メトロ丸の内線・四谷三丁目駅」へ

博物館を出ると、すぐ前に地下鉄の出入り口がある。

博物館の出口左にメトロの出入り口がある

博物館の出口左にメトロの出入り口がある13東京メトロ丸の内線「四谷三丁目駅」

東京都新宿区四谷三丁目

東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅

2番出入口

エレベータ専用口

2番出入口

エレベータ専用口