千代田区 「永田町・紀尾井町」 知ると楽しい都心の裏道・抜け道

昔から政治の街としてのイメージがあるこの界隈は名所旧跡も多い。裏道に入ったり横丁を通り抜けたり、今回も気ままに散歩を楽しもう。

0「溜池山王駅」出発

東京都港区赤坂二丁目

東京メトロ南北線「溜池山王駅」→赤坂方面改札を出て出口7へ向かう。

東京メトロ銀座線「溜池山王駅」→南北線ホーム経由・赤坂方面改札を出て出口7へ。

東京メトロ銀座線「溜池山王駅」→南北線ホーム経由・赤坂方面改札を出て出口7へ。

道案内 「ザ・キャピトルホテル東急」へ

道案内 「ザ・キャピトルホテル東急」へ「ザ・キャピトルホテル東急」へ

出口7から地上に出て左に進む。

少し先、左側に大きなビルがある。

少し先、左側に大きなビルがある。

7番出入口を出て左に進む

7番出入口を出て左に進む しばらく進む

しばらく進む1「ザ・キャピトルホテル東急」魯山人・ビートルズゆかりの場所

東京都千代田区永田町二丁目

平成22(2010)年にオープンしたホテルである。以前は東京ヒルトンホテルがあった場所ということを記憶している方も多いだろう。東京ヒルトンといえば、昭和41(1966)年に来日したビートルズが宿泊したホテルとして有名だった。また、大正末期から昭和戦前にかけて、北大路魯山人らが主宰する美食倶楽部の料亭「星ヶ岡茶寮」があった場所としても知られている。

道案内 「山王日枝神社」へ

道案内 「山王日枝神社」へ「山王日枝神社」へ

ザ・キャピトルホテル東急と隣のアパホテルの間の階段通路を上る。

目の前に大きな鳥居と石段が見える。

目の前に大きな鳥居と石段が見える。

ザ・キャピトルホテル東急の前を進むと日枝神社への案内版がある

ザ・キャピトルホテル東急の前を進むと日枝神社への案内版がある この階段を上がる

この階段を上がる 階段を上がった先の少し右前に山王日枝神社の鳥居が見えてくる

階段を上がった先の少し右前に山王日枝神社の鳥居が見えてくる2「山王日枝(さんのうひえ)神社」はじまりは江戸城内

東京都千代田区永田町二丁目

石段は「山王男坂」で、本来こちらが表参道だ。平安時代末に江戸氏が山王社を祀り、その後に太田道灌が川越の日枝神社から再勧請したと伝わる。元は江戸城付近にあって、徳川将軍家からも厚く信仰された。万治2(1659)年からは現在地で祀られている。鳥居の形が特徴的で、鳥居の上に山の形をつけた「山王鳥居」とよばれるものだ。山王とは山の守り神であり、比叡山(日枝の山)の神を仏教の守護神とする神仏習合の考え方(山王信仰)をあらわしている。

道案内 「新坂」へ

道案内 「新坂」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「猿の石像」へ

石段を上がり、正面にある境内への入り口から入る。

本殿前に進むと、左右に猿の像が置かれている。

本殿前に進むと、左右に猿の像が置かれている。

a猿の石像

東京都千代田区永田町二丁目

神社に置かれる「狛犬」の位置に、猿の石像が置かれている。日吉神社・日枝神社・山王神社など、山王信仰に基づいている神社では猿を「神の使い」として祭ることが多い。

「千本鳥居」へ

本殿の前を右に進んだところにある出入り口から境内を出る。

出たら左に進み、山王稲荷神社の前を通過する。

一番奥まで進むと、鳥居がたくさん並んだ階段がある。

出たら左に進み、山王稲荷神社の前を通過する。

一番奥まで進むと、鳥居がたくさん並んだ階段がある。

本殿右側に進んで境内を出る

本殿右側に進んで境内を出る 左に曲がって稲荷神社の鳥居を過ぎて進む

左に曲がって稲荷神社の鳥居を過ぎて進む 奥まで進むと鳥居と幟が見えてくる

奥まで進むと鳥居と幟が見えてくるb千本鳥居

東京都千代田区永田町二丁目

ここは「稲荷参道」と呼ばれている道で、階段に千本鳥居がずらっと並んでいる。この参道は先ほど前を通った山王稲荷神社にお参りするためのものだ。

「新坂」へ

稲荷参道の階段を下り、左側にある黒い山王鳥居をくぐって大通りに出る。

大通りを右に進む。

しばらく直進し、一本目の横道(プルデンシャルタワーの先)を右折すると坂道になる。

大通りを右に進む。

しばらく直進し、一本目の横道(プルデンシャルタワーの先)を右折すると坂道になる。

階段を下りたら左に進む

階段を下りたら左に進む 山王鳥居から出て大通りを右に

山王鳥居から出て大通りを右に 右に曲がったらしばらく進む

右に曲がったらしばらく進む メトロの出入口(赤坂見附駅11番出入口)で右に曲がる

メトロの出入口(赤坂見附駅11番出入口)で右に曲がる3「新坂」趣のある古い石垣

東京都千代田区永田町二丁目

江戸時代に大名屋敷だった土地を割って、明治15年頃につくられた坂道だ。明治になってからできたので「新坂」の名がついた。坂道の右側には都立日比谷高校、左側にはメキシコ大使館がある。高校との関係からか「遅刻坂」の別名がある。

道案内 「旧千代田区立永田町小学校」へ

道案内 「旧千代田区立永田町小学校」へ「旧千代田区立永田町小学校」へ

新坂を上がり、カギ型に曲がって進む。

十字路に出ると、正面の石垣の上に学校がある。

十字路に出ると、正面の石垣の上に学校がある。

坂を上がったら左に曲がる

坂を上がったら左に曲がる 道なりに進んでいく

道なりに進んでいく 左側はメキシコ大使館

左側はメキシコ大使館 進んで行くと正面に石垣が見えてくる

進んで行くと正面に石垣が見えてくる4「旧千代田区立永田小学校」閉校して30年以上

東京都千代田区永田町二丁目

旧千代田区立永田町小学校は平成5(1993)年に閉校となった。現在は、地域の遊び場として休日の校庭開放や、建物内を災害時備品倉庫として使用しているようだが詳しいことはわからない。

道案内 「赤坂プリンスクラシックハウス」へ

道案内 「赤坂プリンスクラシックハウス」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「平河町信号」へ

十字路で横断歩道を渡ってから左折し「三べ坂」を上がる。

信号「平河町」で右に曲がり、すぐ先左側にある横断歩道を渡る。

その先にある横断歩道で大通りを反対側に渡り、左に進む。

信号「平河町」で右に曲がり、すぐ先左側にある横断歩道を渡る。

その先にある横断歩道で大通りを反対側に渡り、左に進む。

学校のある石垣の横を進む

学校のある石垣の横を進む 平河町の信号で右に曲がる

平河町の信号で右に曲がる 曲がってすぐの横断歩道で道の反対側に渡り左に進む

曲がってすぐの横断歩道で道の反対側に渡り左に進む 更に横断報道を渡って左に進む

更に横断報道を渡って左に進む「ルドルフ・レーマン記念碑」へ

すぐ先を右折して進む。

右側の砂防会館別館ビル前、ソテツの植え込みの中に記念碑がある。

右側の砂防会館別館ビル前、ソテツの植え込みの中に記念碑がある。

渡ったら左に進む

渡ったら左に進む 右に曲がるとソテツが見えるのでそこまで進む

右に曲がるとソテツが見えるのでそこまで進む ソテツの前に祈念碑がある

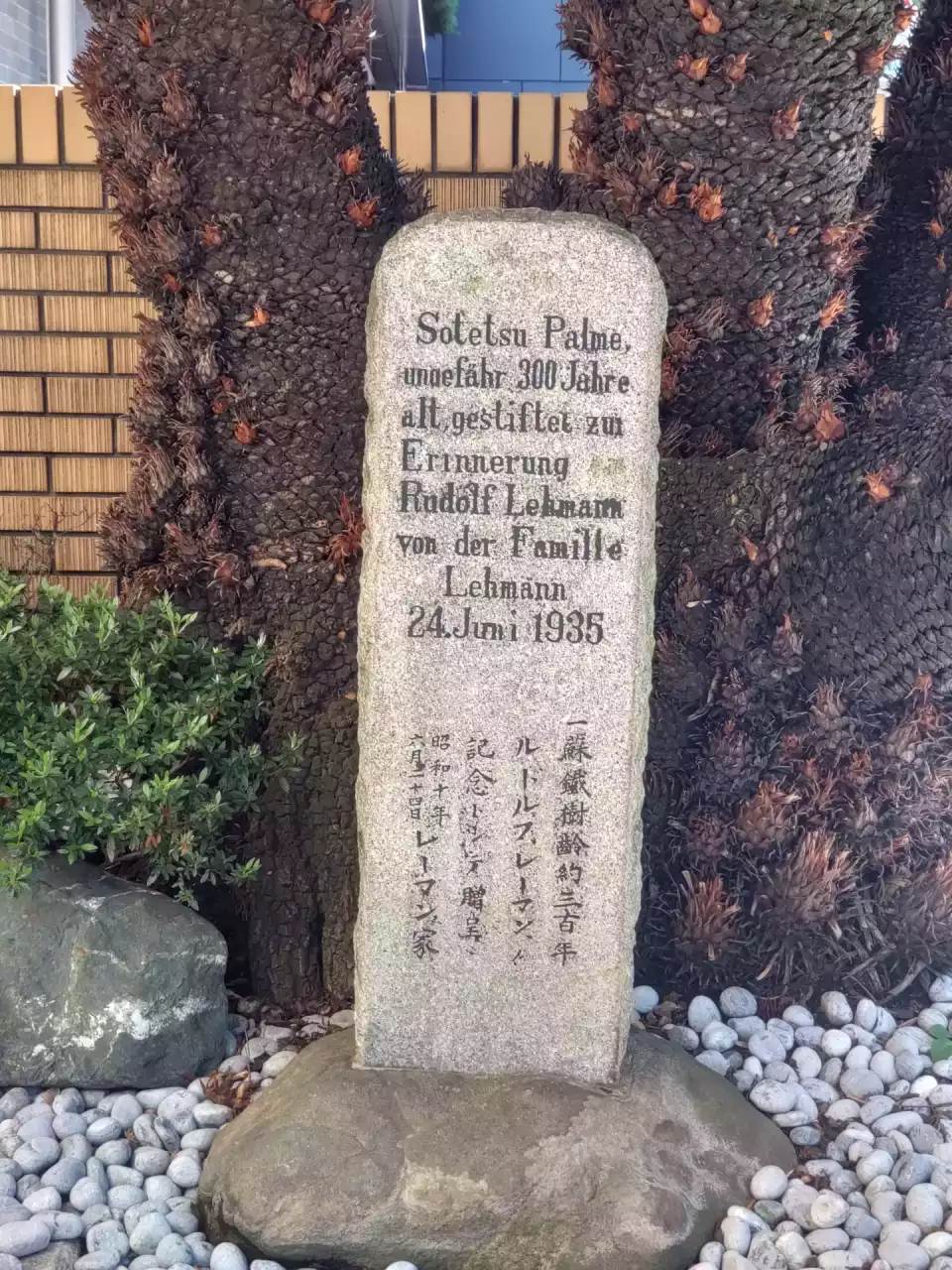

ソテツの前に祈念碑があるcルドルフ・レーマン記念碑

東京都千代田区平河町二丁目

かつてここにドイツ東亜細亜協会(現:OAGドイツ東洋文化研究協会)の本部があった。明治6(1873)年に、日本の文化・芸術をドイツに紹介し交流を深める目的で設立された協会である。この設立に深くかかわっていたのがルドルフ・レーマンで、機械工学技師やドイツ語教師として活躍した人物である。このソテツと記念碑はレーマン家から寄贈されたものと伝わる。

「赤木正雄博士の像」へ

記念碑の前を過ぎ直進する。

となりのビルの前に銅像が立っている。

となりのビルの前に銅像が立っている。

更に進む

更に進む 敷地の境目あたりに銅像がある

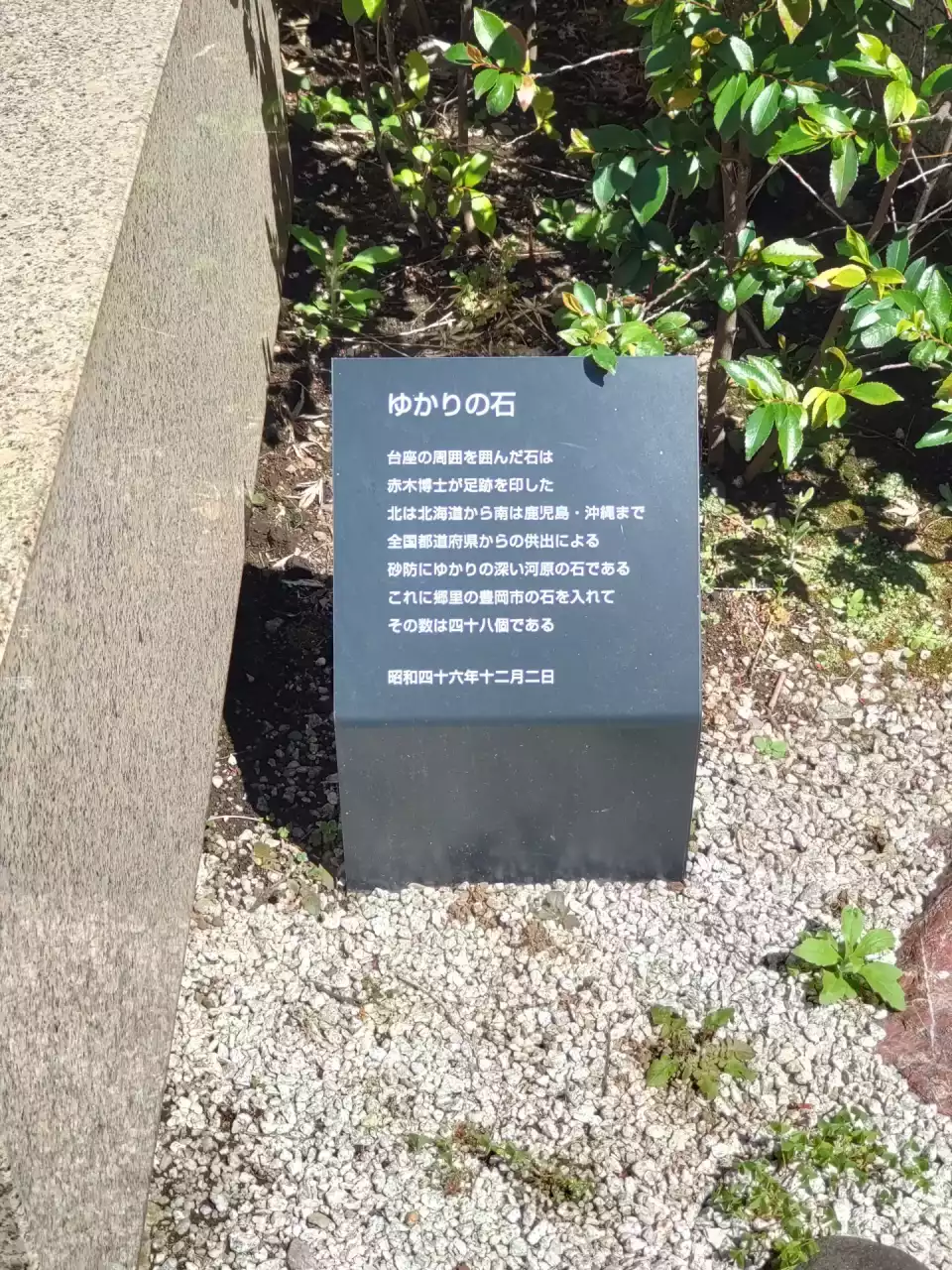

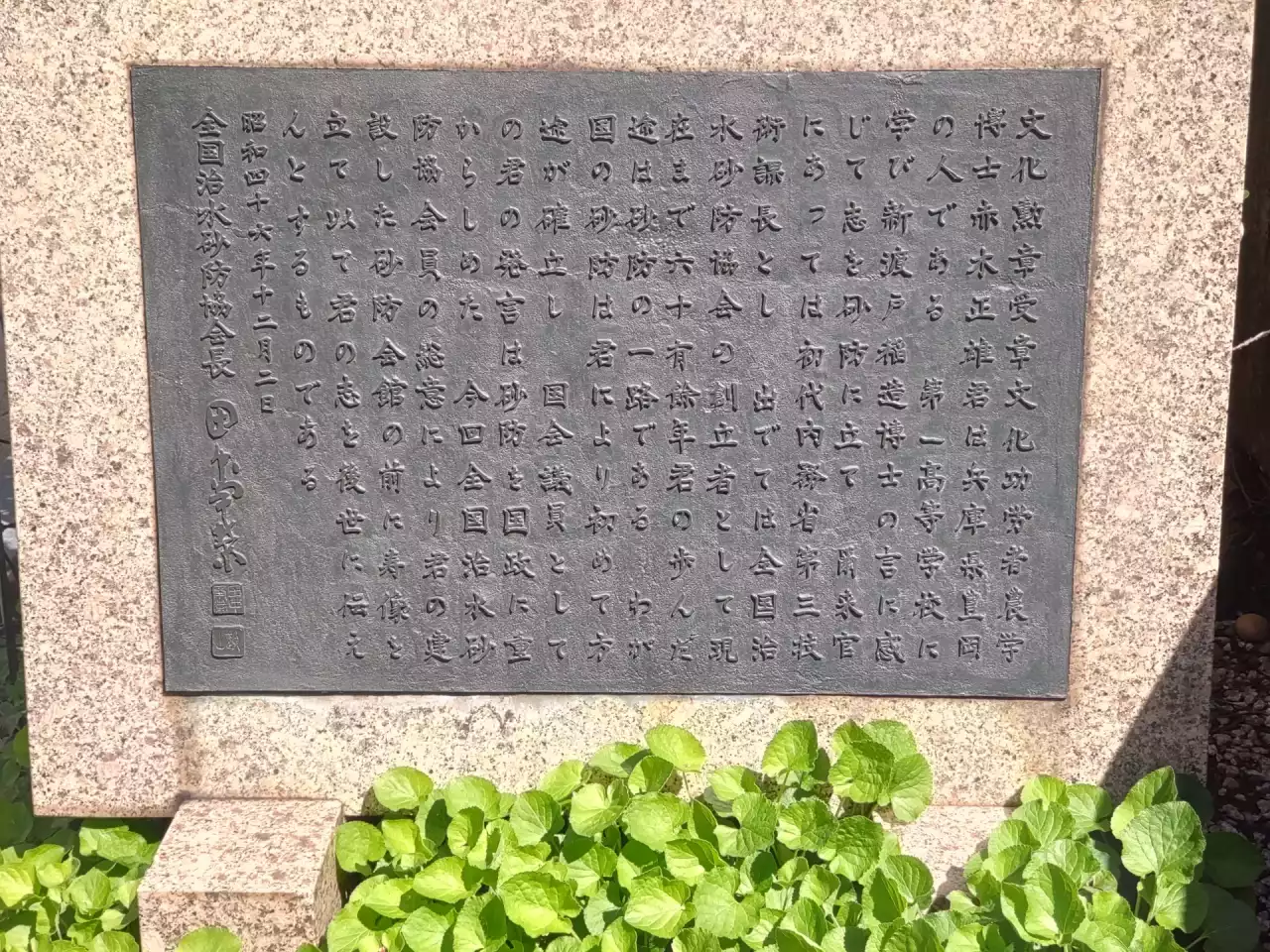

敷地の境目あたりに銅像があるd赤木正雄博士の像

東京都千代田区平河町二丁目

戦前・戦後にかけて砂防と治水に関する技術発展に尽くした人物である。内務省において砂防事業を統括するかたわら、大学講師として技術者の育成にも尽力した。後に国会議員にもなっている。長年の功績が認められ、昭和46(1971)年に文化勲章が授与された。

「赤坂プリンスクラシックハウス」へ

銅像の前の丁字路を左折する。

突き当りの横断歩道を渡り、右に進む。

すぐ先左側に洋館がある。

突き当りの横断歩道を渡り、右に進む。

すぐ先左側に洋館がある。

銅像の先にある横断歩道を渡る

銅像の先にある横断歩道を渡る 渡ってそのまま進む

渡ってそのまま進む 進んだ先の横断歩道を渡って右に

進んだ先の横断歩道を渡って右に 右に曲がって少し進むと「赤坂プリンスクラシックハウス」がある

右に曲がって少し進むと「赤坂プリンスクラシックハウス」がある5「赤坂プリンスクラシックハウス」東京都指定有形文化財の洋館

東京都千代田区紀尾井町

李氏朝鮮最後の皇太子である李垠(イ・ウン)の東京邸として、昭和5(1930)年に建てられたものだ。戦後、準皇族としての地位を失った李垠が退去したあと、土地建物は国土計画興行(後のコクド、プリンスホテル)が購入し、赤坂プリンスホテルの建物として使われてきた。平成24(2012)年から周辺の再開発事業が始まったがこの建物は残され、耐震補強等がなされたうえで平成28(2016)年に営業を再開した。結婚式場・レストランなどとして使われている。

道案内 「千代田区立清水谷公園」へ

道案内 「千代田区立清水谷公園」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「旧北白川宮邸洋館 煉瓦基礎遺構」へ

赤坂プリンスクラシックハウス正面の門から大通りに戻る。

門を出て左に進む。

すぐ先の左側に煉瓦遺構展示がある。

門を出て左に進む。

すぐ先の左側に煉瓦遺構展示がある。

門を出て左に進む

門を出て左に進む 少し進んだ先の左側の植え込みの中に説明板がある

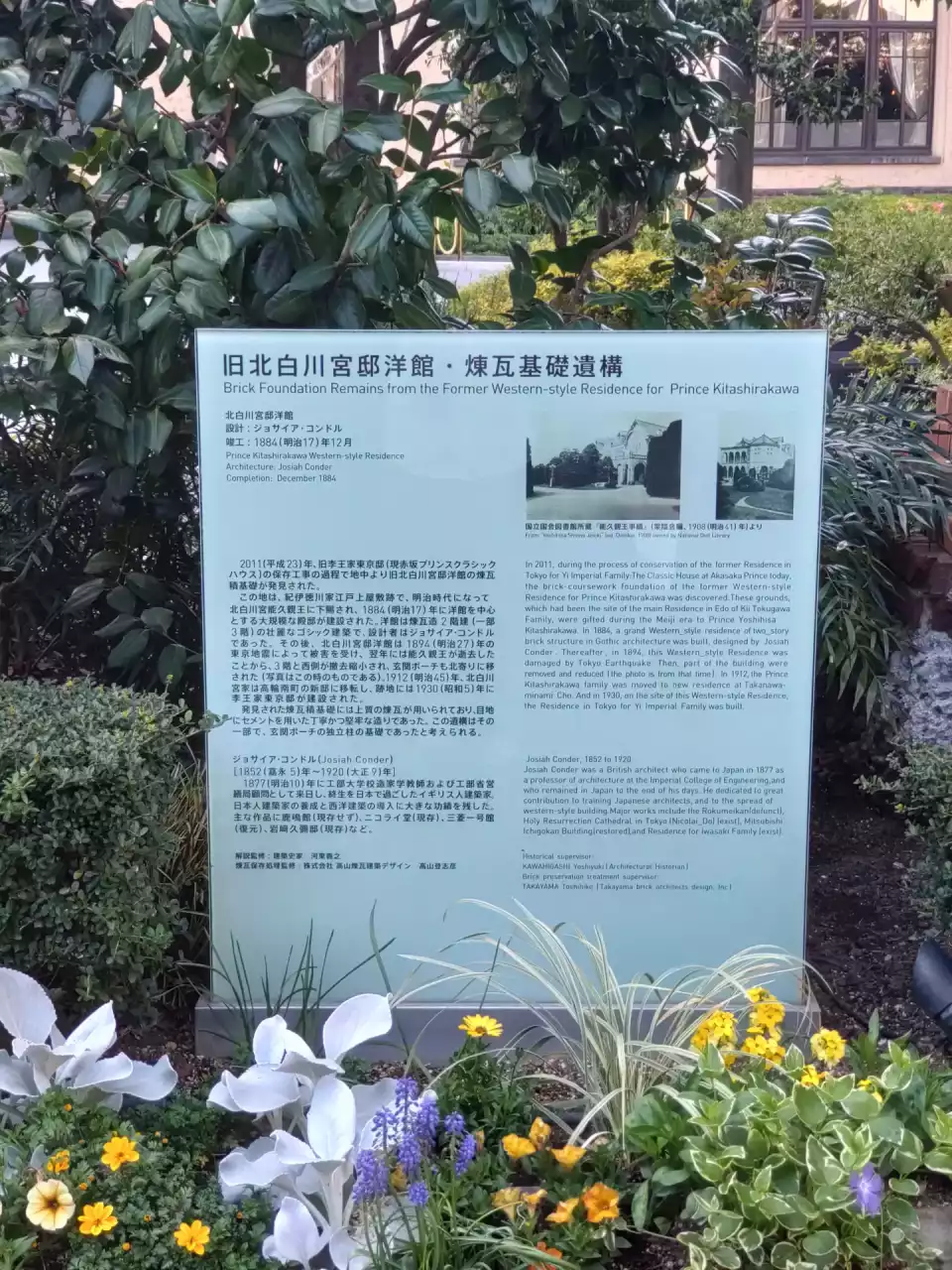

少し進んだ先の左側の植え込みの中に説明板があるe旧北白川宮邸洋館 煉瓦基礎遺構

東京都千代田区紀尾井町

北白川宮とは明治の初めに伏見宮家から分かれるかたちで創設された宮家である。北白川宮家は昭和22(1947)年・第5代当主のときに皇籍離脱し、現在は後継ぎが無く断絶している。北白川宮邸洋館は、ここが李垠東京邸になる以前にあった建物である。

「東京都管理空き地」へ

煉瓦遺構の前を直進する。

千代田放送会館のビルを過ぎ、その先のコンビニ手前を左折して進む。

歩道の左側はフェンスで囲まれた空き地になっている。

千代田放送会館のビルを過ぎ、その先のコンビニ手前を左折して進む。

歩道の左側はフェンスで囲まれた空き地になっている。

遺構の前を更に進む

遺構の前を更に進む 横断歩道の少し先に左に入る道がある

横断歩道の少し先に左に入る道がある 左に曲がって入る

左に曲がって入るf東京都管理空き地

東京都千代田区紀尾井町

雑木林になっている広い空き地である。東京都が管理している土地らしいが、今後のことについて詳しいことはわからない。

「千代田区立清水谷公園」へ

一番奥まで進むと階段があるので下りる。右側に公園がある。

階段を下りると右側に公園の入り口があるので入る。(トイレあり)

階段を下りると右側に公園の入り口があるので入る。(トイレあり)

奥まで進む

奥まで進む 階段を下りていく

階段を下りていく 階段を下りていくと右側に入り口がある

階段を下りていくと右側に入り口がある ここから公園内に入る

ここから公園内に入る6「千代田区立清水谷公園」都心の谷地に残された自然

東京都千代田区紀尾井町

江戸時代、周辺一帯は紀州徳川家の上屋敷だったが、明治の初めには教部省の機関である中教院が置かれた。その後、明治17(1884)年に北白川宮家に下賜され広大な邸宅となる。明治23(1890)年に北白川宮家から土地の一部が東京市に寄贈され清水谷公園ができた。この辺りは谷地で清水が湧き出ていて、江戸時代から清水谷と呼ばれていたことが公園名の由来である。

道案内 「ホテルニューオータニ」へ

道案内 「ホテルニューオータニ」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「玉川上水の石枡と木管」へ

公園に入ったら左に進む。

遊歩道を右に回り込むように進むと、石枡の展示がある。

遊歩道を右に回り込むように進むと、石枡の展示がある。

入ったら左に曲がって公園の奥に進む

入ったら左に曲がって公園の奥に進む 進むと右側に石枡がみえてくる

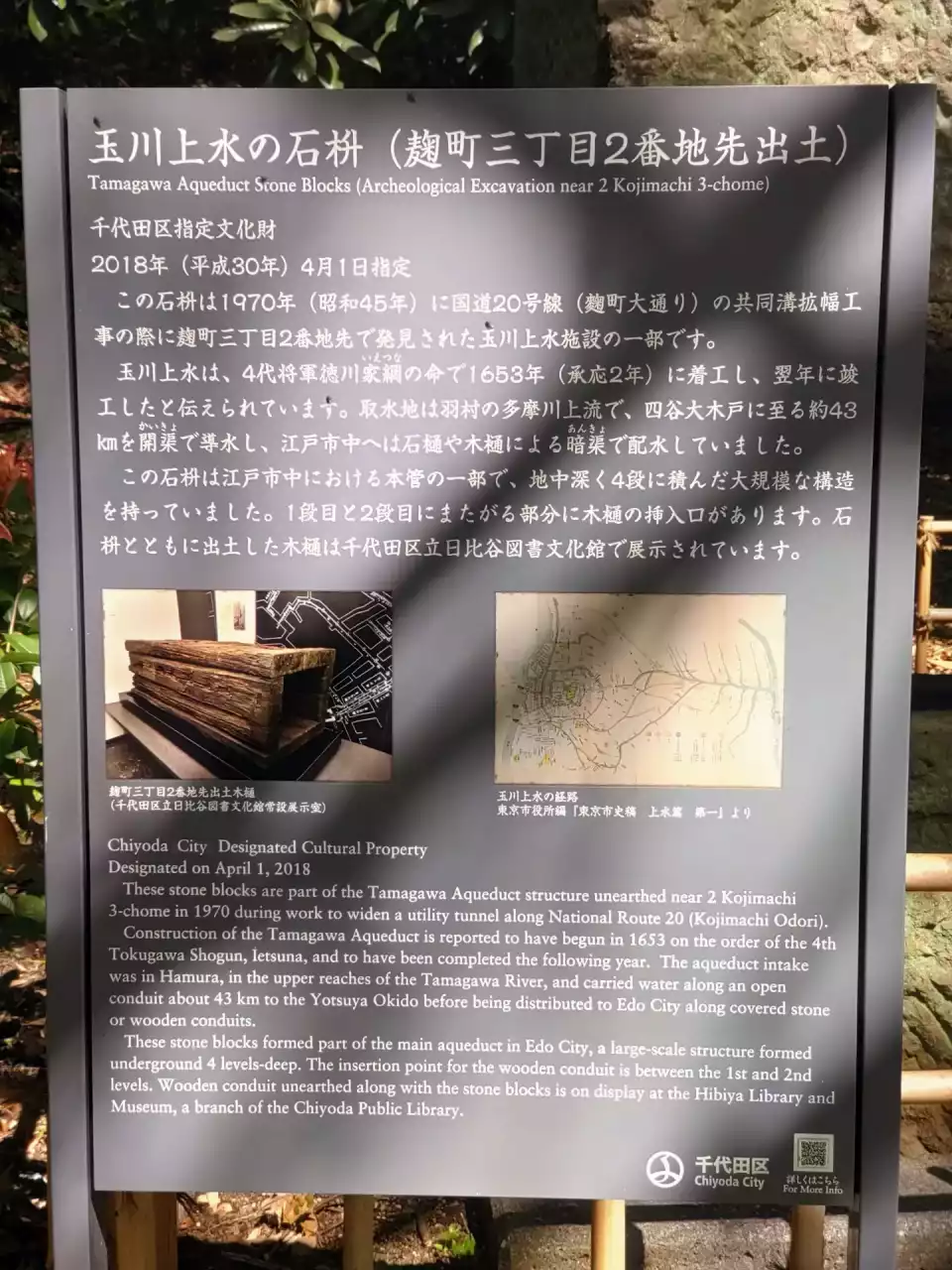

進むと右側に石枡がみえてくるg玉川上水の石枡と木管

東京都千代田区紀尾井町

この石枡と木管は玉川上水幹線のものだ。現在の新宿通り、麹町三丁目交差点と麹町四丁目交差点の中間あたりから出土した。

「大久保公哀悼碑」へ

石枡の展示のすぐ先に、巨大な石碑がある。

左側から正面に回り哀悼碑前に行く

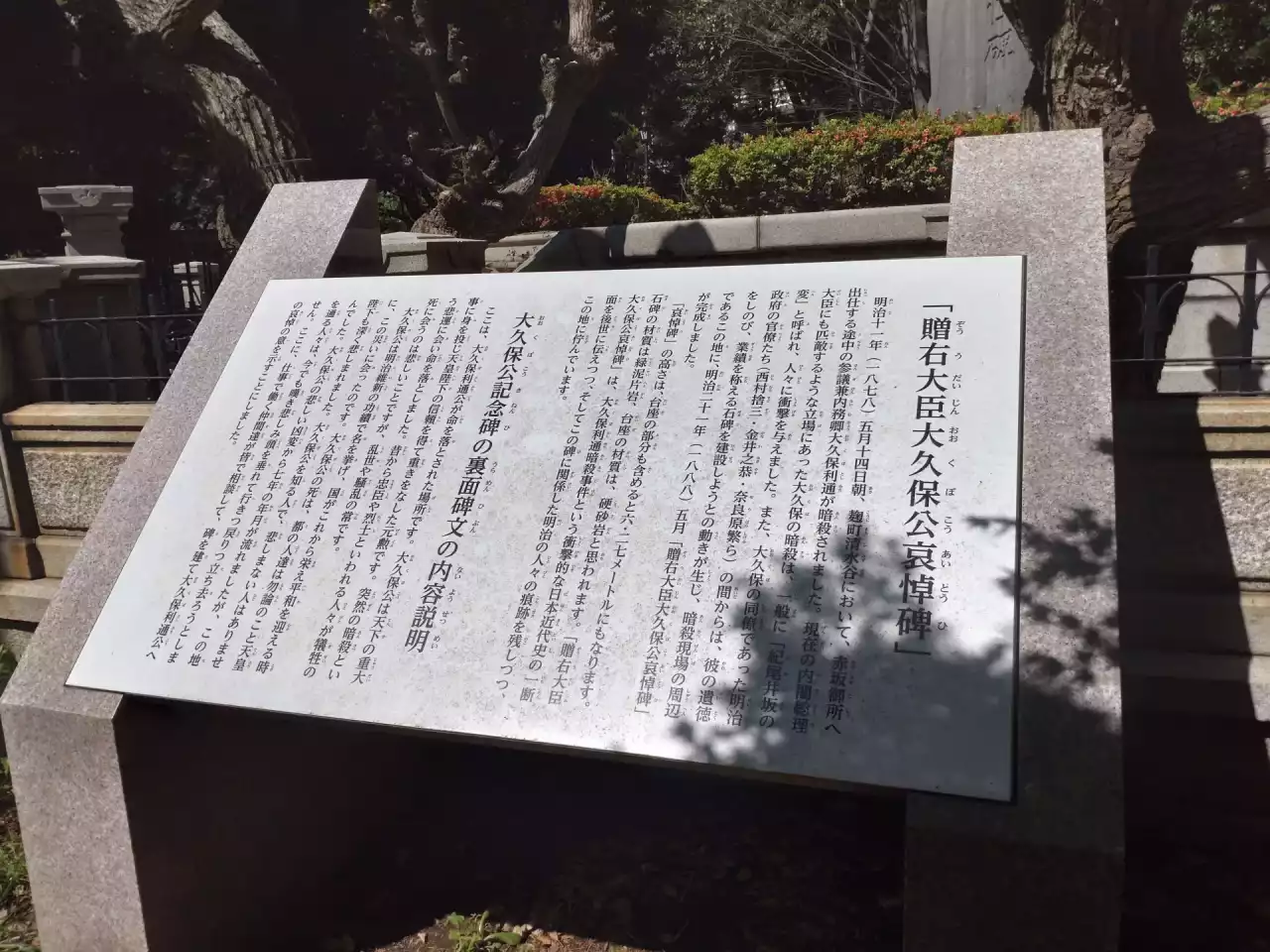

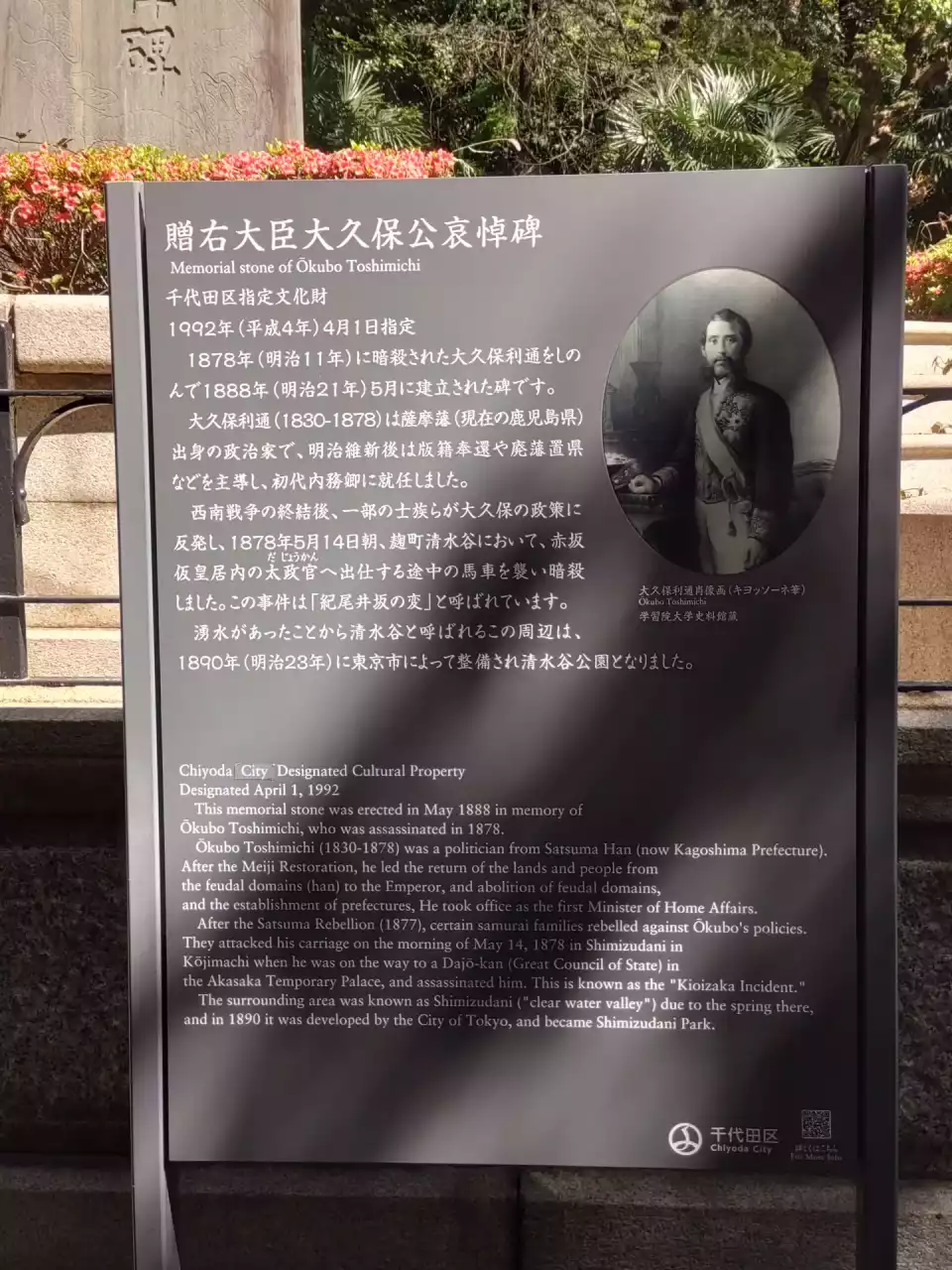

左側から正面に回り哀悼碑前に行くh贈右大臣大久保公哀悼碑

東京都千代田区紀尾井町

明治11(1878)年に明治政府の重鎮である大久保利通が馬車で清水谷を通りかかったときに、政府に不満を持つ旧士族の集団に襲われ暗殺された。哀悼碑は明治21(1888)年、まだ公園になるまえの敷地の一角に建てられていたものを整備してここに残した。

「ホテルニューオータニ」へ

哀悼碑手前の広場を抜けて、大通り(紀尾井町通り)に出る。

大通りを左に進む。

しばらく直進すると、横断歩道があるので道の反対側に渡る。

横断歩道を渡った左手すぐ奥に、ホテルニューオータニへの入り口があるので入る。

大通りを左に進む。

しばらく直進すると、横断歩道があるので道の反対側に渡る。

横断歩道を渡った左手すぐ奥に、ホテルニューオータニへの入り口があるので入る。

公園を出て左に曲がって進む

公園を出て左に曲がって進む しばらく進むと左側にホテルニューオータニがみえてくる

しばらく進むと左側にホテルニューオータニがみえてくる 横断歩道を渡る

横断歩道を渡る 入り口から入る

入り口から入る7「ホテルニューオータニ」ホテル内日本庭園通り抜け可能

東京都千代田区紀尾井町

鉄鋼業で財を成した大谷米太郎が、戦後に購入したこの土地に昭和39(1964)年に開業した大型ホテルである。彦根藩井伊家の中屋敷だったこの土地は、明治11(1878)年に伏見宮家に下賜された。その後、昭和22(1947)年に皇籍を離脱した伏見宮家は土地を大谷米太郎に売却したのだ。大谷米太郎はそのまま自宅としていたが、昭和39年の東京オリンピックで外国人客の宿泊ホテル不足が予想されるなか、自宅を大型ホテルの開発に充てたという経緯がある。

道案内 「上智大学真田堀運動場」へ

道案内 「上智大学真田堀運動場」へ  見どころポイント有り

見どころポイント有り「円形の吹き抜け」へ

入り口から先に進むと、左手にエスカレーターがあるので2階へ上がる。

正面のカフェ(カフェ・ラ・ミル)の右側の廊下を直進する。

円形の吹き抜けがある。右側の通路の先に進む。

正面のカフェ(カフェ・ラ・ミル)の右側の廊下を直進する。

円形の吹き抜けがある。右側の通路の先に進む。

エスカレーターで2Fに

エスカレーターで2Fに エスカレータで上がったら右側の通路に進む

エスカレータで上がったら右側の通路に進む 通路の奥まで進むと吹き抜けがある

通路の奥まで進むと吹き抜けがある 吹き抜けを回り込んで奥の通路に

吹き抜けを回り込んで奥の通路に「日本庭園」へ

さらに大きな円形吹き抜け(アトリウムチャペル)の左側を回り込んで進む。

突き当り奥にトイレがあり、その横にある日本庭園への出入り口に入る。

階段を上がって進むと、日本庭園が広がっている。

突き当り奥にトイレがあり、その横にある日本庭園への出入り口に入る。

階段を上がって進むと、日本庭園が広がっている。

更に進んでアトリウムチャベルの左側に進む

更に進んでアトリウムチャベルの左側に進む チャペルに沿って奥に進む

チャペルに沿って奥に進む 突き当たりに日本庭園への出口があるので出る

突き当たりに日本庭園への出口があるので出る 左前方に階段があるので登って日本庭園に進む

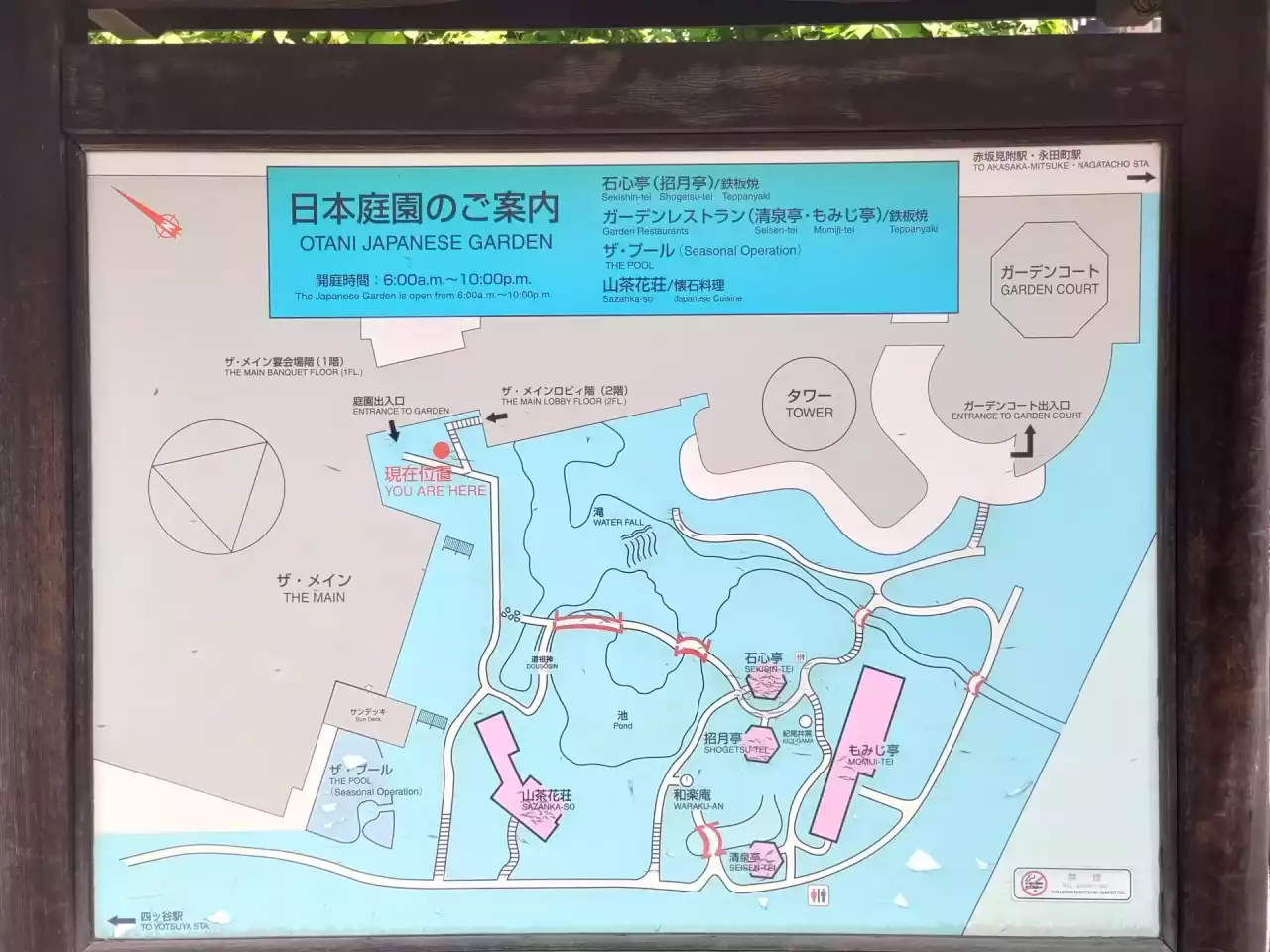

左前方に階段があるので登って日本庭園に進むi日本庭園

東京都千代田区紀尾井町

大名屋敷だった頃の面影を残す庭園だ。池や滝、庭石や灯篭、橋や茶室、レストランなどが広い庭園内に配置されている。また、夜間はライトアップされていて幻想的な空間となっているそうだ。

「赤玉石」へ

先の方に「滝」が見えるのでそちらに進む。(滝の前は行き止まりになっている)

滝の手前の階段を上がる。

右側に赤い橋が2つ続いている。橋を渡って進む。

右方向に散策路を進むと、大きな赤い石が置かれている。

滝の手前の階段を上がる。

右側に赤い橋が2つ続いている。橋を渡って進む。

右方向に散策路を進むと、大きな赤い石が置かれている。

階段を上がった別れ道では右に進む

階段を上がった別れ道では右に進む すぐに左に上がる階段があるので上がる

すぐに左に上がる階段があるので上がる 階段を上がって別れ道で右に進み赤い橋を2つ渡る

階段を上がって別れ道で右に進み赤い橋を2つ渡る 散策路に出たら右の方に進んで行く

散策路に出たら右の方に進んで行くj赤玉石

東京都千代田区紀尾井町

佐渡島の金山から運ばれた赤褐色の庭石である。石の成分に金を含有しているといわれており、これだけ大きいものは今では採掘できないそうだ。触るとご利益がありそうな石だ。

「ホテル出入口」へ

赤玉石の後方に進み、出入り口からホテル館内に入る。

中に入り廊下に出たら左に進む。

そのまま進み、ホテルの正面・宴会場口玄関から外に出る。

中に入り廊下に出たら左に進む。

そのまま進み、ホテルの正面・宴会場口玄関から外に出る。

建物の出入り口から入る

建物の出入り口から入る 中に入ったら廊下を左に進む

中に入ったら廊下を左に進む 正面出口に出るので外に出る

正面出口に出るので外に出る 外に出たら左側にある緑色の歩行者用通路に沿って進む

外に出たら左側にある緑色の歩行者用通路に沿って進む「井伊家屋敷跡石碑」へ

左側にある歩行者用通路(緑色)に沿って進む。

通路途中左側に石碑がある。

通路途中左側に石碑がある。

緑色の通路に沿って進んで行く

緑色の通路に沿って進んで行く 通路の先にある階段を上がり右に進む

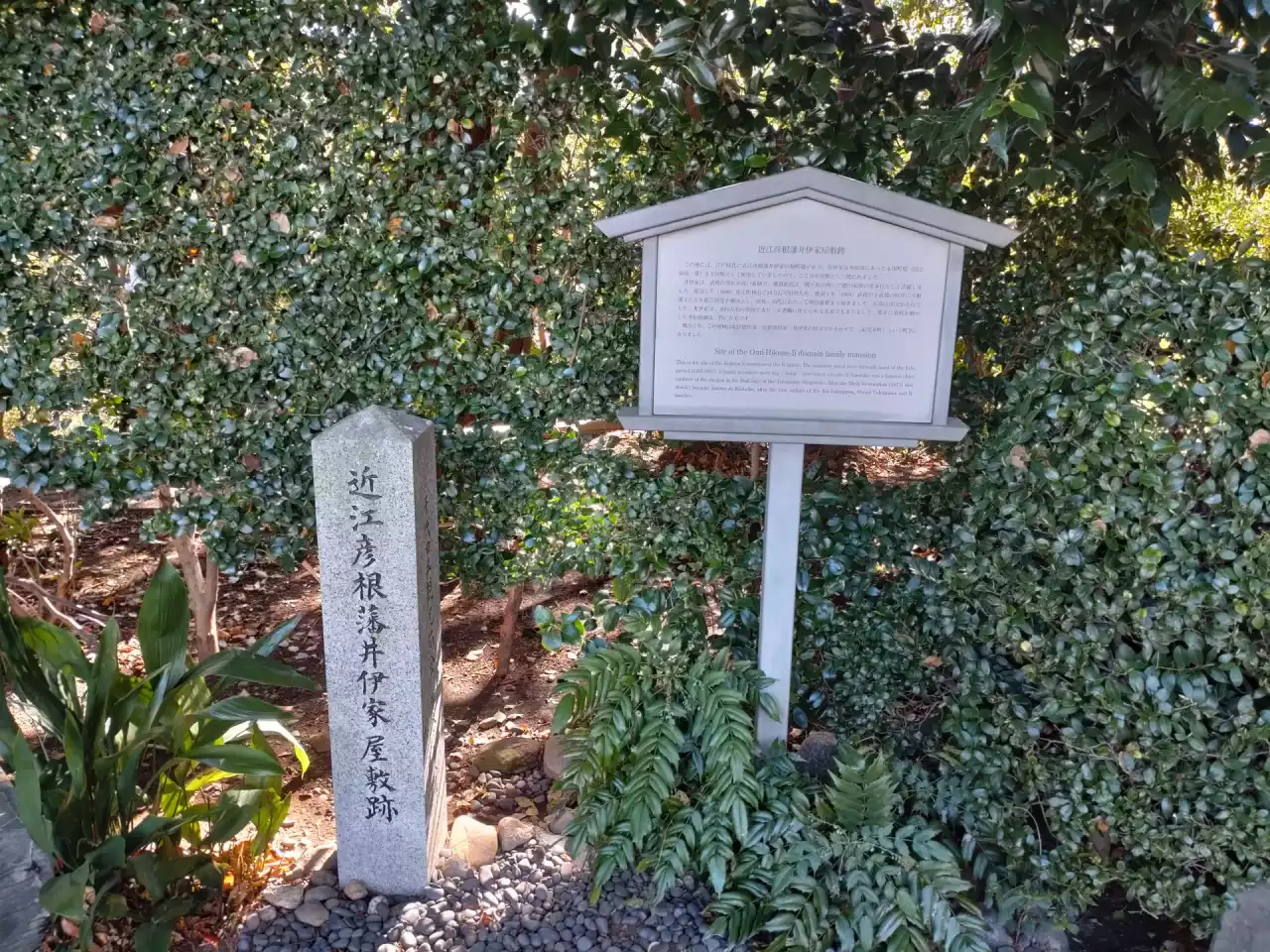

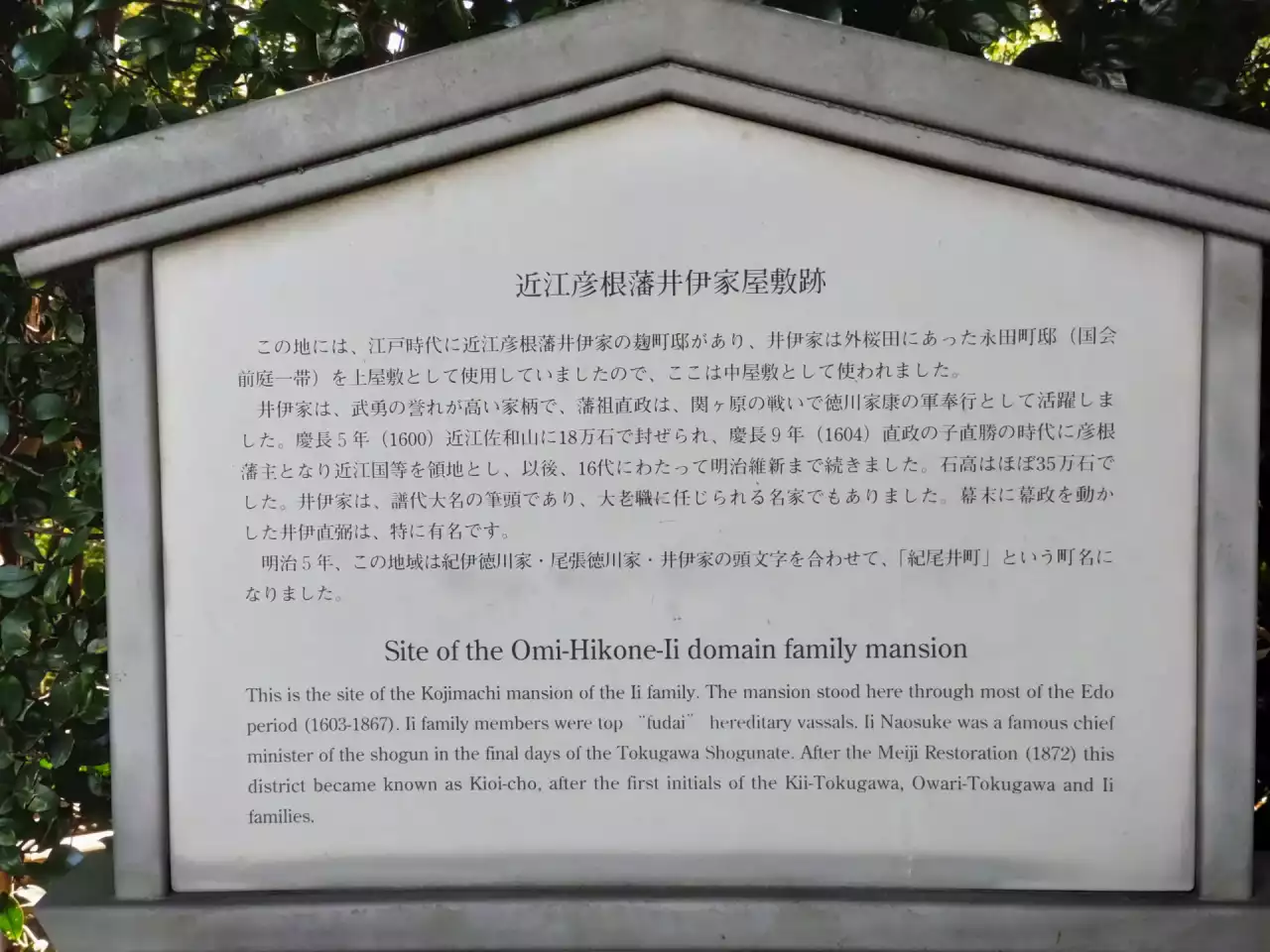

通路の先にある階段を上がり右に進むk近江彦根藩井伊家屋敷跡石碑

東京都千代田区紀尾井町

江戸初期から幕末までここは彦根藩井伊家の中屋敷だった。ちなみに井伊家の上屋敷は現在の国会前庭に、下屋敷は現在の明治神宮と、現在の早稲田大学大隈庭園にあった。

「上智大学真田堀運動場」へ

石碑を過ぎて直進し、ホテルの門から道路に出る。

すぐ前にある横断歩道を渡って、直進方向に進む。

少し先左側に土手に上がる階段があるので上る。

土手に上がって右に進むと、左側一帯に運動場が見える。

すぐ前にある横断歩道を渡って、直進方向に進む。

少し先左側に土手に上がる階段があるので上る。

土手に上がって右に進むと、左側一帯に運動場が見える。

石碑を通り過ぎて先に進む

石碑を通り過ぎて先に進む ホテルの敷地を出ると横断歩道があるので渡る

ホテルの敷地を出ると横断歩道があるので渡る 横断歩道を渡ったすぐ左に階段があるので上がる

横断歩道を渡ったすぐ左に階段があるので上がる8「上智大学真田堀運動場」埋め立てられた外濠

東京都新宿区四谷一丁目

真田濠は寛永13(1636)年に江戸城外濠として造られた。工事を担当したのが松代藩真田家だったので真田濠とよばれている。濠は昭和25(1950)年に戦災の瓦礫処分場として埋め立てられた。埋め立てた瓦礫の上を整地したのが上智大学である。上智大学はその対価として、ここを20年間無償利用する権利を得た。期間が過ぎた現在は、地権者である東京都と契約更新しながら運動場として使っている。

道案内 「四ツ谷駅」へ

道案内 「四ツ谷駅」へ「四ツ谷駅」へ

土手の道を突き当りまで進む。

突き当りの階段を下り、左に進むと交差点「四ツ谷駅前」に出る。

そのまま横断歩道を渡って直進すると、JR「四ツ谷駅」入り口がある。

交差点を左折し、四谷見附橋を渡ると左側に、東京メトロ丸の内線・南北線「四ツ谷駅」がある。

突き当りの階段を下り、左に進むと交差点「四ツ谷駅前」に出る。

そのまま横断歩道を渡って直進すると、JR「四ツ谷駅」入り口がある。

交差点を左折し、四谷見附橋を渡ると左側に、東京メトロ丸の内線・南北線「四ツ谷駅」がある。

突き当たりにある階段を下りる

突き当たりにある階段を下りる 階段を下りて左に進む

階段を下りて左に進む 目の前の横断歩道を渡るとJR四ツ谷駅 麹町口

目の前の横断歩道を渡るとJR四ツ谷駅 麹町口 左に曲がって橋を渡ると東京メトロ四ツ谷駅赤坂方面改札

左に曲がって橋を渡ると東京メトロ四ツ谷駅赤坂方面改札9「四ツ谷駅」

東京都千代田区麴町六丁目

JR「四ツ谷駅」

東京メトロ「四ツ谷駅」

東京都新宿区四谷一丁目

東京メトロ「四ツ谷駅」赤坂方面改札